26 Mar Aggressivit?: cause anatomiche, genetiche e ormonali

Le cause dellaggressivit? e delle conseguenti violenze sono molteplici. Alcune sono legate alle caratteristiche genetiche, anatomiche, a malattie e alterazioni organiche; altre sono dovute alle problematiche psicologiche presenti nella personalit? del soggetto. Altri motivi di aggressivit? sono da ricercarsi in un ambiente sociale poco idoneo allo sviluppo di una persona, come nei casi di soggetti vittime di frustrazioni, oppressioni, discriminazione, isolamento sociale, povert?. Altre volte le cause sono da attribuire a politiche e leggi dello Stato non idonee alla prevenzione dellaggressivit? tra i sessi, oltre che a sistemi giudiziari inefficienti.

Hacker [1] cos? le riassume:

I fattori ereditari specifici, innati e genetici, le influenze psicologiche e culturali, le strutture del sistema nervoso centrale, nonch? gli ormoni e i modelli sociali determinano, nei loro effetti e nei loro intrecci reciproci, il fenomeno dellaggressivit?.

In generale possiamo dire che la violenza aumenta quando luomo prova ansia e paura nellambiente in cui vive, quando si sente minacciato o quando ? insicuro di s?.

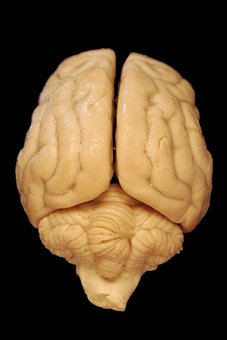

ASPETTI ANATOMICI

Per quanto riguarda il comportamento aggressivo, il notevole progresso nella conoscenza neuroanatomica, si ? basato su studi di fisiologia sperimentale effettuati sugli animali, sui risultati delle osservazioni dirette ed indirette scaturite dalle lesioni chirurgiche e sulla stimolazione elettrica a fini terapeutici di alcune aree cerebrali di pazienti con gravi patologie. Altre indicazioni sono state fornite dalle numerose osservazioni ricavate da pazienti con lesioni cerebrali localizzate, da soggetti affetti da epilessia, encefalite, traumi cranici, tumori cerebrali ecc.

Dal punto di vista neurologico, mentre negli anni venti le aree cerebrali deputate alla gestione dellaggressivit? venivano collocate alla base dellencefalo, in particolare nel locus niger, oggi si pensa che queste aree siano presenti in vari sistemi neuronali posti nel sistema limbico e nella regione centro encefalica. Andreoli [2] elenca diverse aree interessate allaggressivit?: il bulbo olfattorio, lippocampo, i nuclei del setto, quelli del rafe nel pavimento del quarto ventricolo e lamigdala.

Si pensa oggi che esista unampia regione la quale, quando ? eccitata, provoca un comportamento aggressivo e di lotta. Questa regione inizia nel telencefalo, continua nel sistema limbico, attraversa tutto l’ipotalamo e finisce nel mesencefalo.

L’ipotalamo ? connesso direttamente e/o indirettamente alle manifestazioni fisico-vegetative delle emozioni ed ? quindi capace di modulare gli stati fisiologici associati alla paura, alla rabbia, alla fame, alla sete, al sesso e al piacere. Le alterazioni comportamentali associate con la funzione ipotalamica sono connesse con le espressioni di rabbia, aggressivit? e paura come risposta alle situazioni di stress, di pericolo o di difesa [3].

Anche le alterazioni dellippocampo possono danneggiare lelaborazione delle informazioni emotive.

Numerose prove cliniche hanno confermato l’importanza dell’amigdala come centro interessato alla mediazione dell’ansia e della paura, sentimenti questi che sono alla base dei comportamenti di attacco e fuga sia negli animali sia nei comportamenti aggressivi dell’uomo. L’amigdalectomia bilaterale, ad esempio, ha ottenuto nell’85% dei casi trattati in uno studio clinico la drastica riduzione di comportamenti violenti. In altri casi la presenza di lesioni dei nuclei amigdaloidi era associata a comportamenti violenti.

James Blair, del National Institute of Mental Health di Bethesda, nel Maryland, ha dimostrato con un esame diagnostico cerebrale (Pet), che negli psicopatici lamigdala (la parte del cervello che elabora le emozioni) non si attiva come nei sani quando vedono un viso triste o adirato. Per gli psicopatici queste espressioni sono neutre: la disfunzione dellamigdala impedisce loro di provare empatia per la sofferenza altrui, ma anche di provare paura per le conseguenze delle loro azioni e quindi non cambiano comportamento [4]

? anche interessata larea della corteccia frontale, dove le emozioni sono elaborate. Pi? precisamente la gestione dellaggressivit? ? gestita dalla porzione orbitale dei lobi frontali. Per dare via libera allira il cervello deve sopprimere proprio questattivit? corticale. Questa soppressione dellattivit? corticale che controlla lamigdala nelle donne ? pi? difficile da attenuare mentre nelluomo ? relativamente pi? agevole fare ci?. Questo potrebbe spiegare le pi? facili esplosioni di aggressivit? nel sesso maschile. Inoltre alcuni risultati hanno rilevato una riduzione delle comunicazioni nervose tra lamigdala, sede delle emozioni, e alcune aree della corteccia prefrontale che, generalmente, operano da filtro sullamigdala, suggerendo che bassi livelli di serotonina rendono alla corteccia prefrontale pi? difficile il controllo delle risposte di paura.

ASPETTI GENETICI

Dal XIX secolo gli studiosi hanno cercato di individuare le basi genetiche dell’aggressivit?. Lombroso, fondatore dell’antropologia criminale, pensava che esistessero peculiari caratteristiche anatomiche nei soggetti che avevano uninnata inclinazione al male.

I fattori genetici sembrano importanti anche in alcune sindromi psichiatriche, dove condotte violente e asociali sono l’aspetto prevalente, come nel disturbo da scarso controllo episodico degli impulsi e nel disturbo antisociale di personalit?.

In alcuni casi si ? visto che le alterazioni dei cromosomi sessuali sono in stretta relazione con i comportamenti aggressivi. Ad esempio, i soggetti con il genotipo XYY a quarantasette cromosomi sono descritti come violenti impulsivi e tendenti ad azioni criminose.

Condotte aggressive aspecifiche e pi? rare sono state descritte anche nella Sindrome di Klinefelter, che colpisce i soggetti di sesso maschile, con cariotipo XXY. Laggressivit? potrebbe essere legata al notevole ritardo mentale che questi soggetti presentano fin dalla nascita e alla presenza di: vulnerabilit? emotiva, iperattivit?, irritabilit?, scoppi di rabbia e bassa soglia alle frustrazioni. L’aggressivit? di questi soggetti, principalmente in et? infantile e talvolta adolescenziale, ? caratterizzata da unaggressione indiscriminata contro tutti quelli che tendono ad avvicinarsi ed entrare in contatto con loro.

Anche per Moriconi citato da Tiziana M.,[5]: Chi perde facilmente il controllo, fino ad agire in modo aggressivo, potrebbe avere una predisposizione genetica allimpulsivit?. Ad esempio una mutazione chiamata Q20 del gene HTR2B. In questultimo caso tuttavia, i risultati non sono univoci e numerosi ricercatori a proposito della personalit? antisociale evidenziano uninterazione tra fattori biologici e ambientali.

ASPETTI ORMONALI

Gli ormoni pi? frequentemente studiati come modulatori dei comportamenti aggressivi nell’uomo sono quelli sessuali e steroidei in genere. Il rapporto tra ormoni e aggressivit? ? complesso e non completamente chiarito.

Le ricerche neuroendocrinologiche hanno dato un importante ruolo al testosterone e in generale agli ormoni androgeni, per spiegare la maggiore aggressivit? maschile, mentre la maggiore docilit? del genere femminile ? stata rapportata alla presenza dell’estradiolo, considerato l’inibitore per eccellenza dell’aggressivit?.

Ci? sembra confermato dalla somministrazione di testosterone, eseguita in svariati studi su animali ed anche sull’uomo, che ha comportato un aumento di aggressivit? in entrambi i sessi, mentre alla castrazione nel sesso maschile ha fatto seguito una riduzione della spinta aggressiva. Inoltre ? stato riscontrato un pi? alto livello ematico di testosterone in donne violente rispetto a quelle pi? tranquille.

Tuttavia, il comportamento sociale delluomo ? molto pi? complesso rispetto alla quantit? di un ormone. Pertanto alcuni autori non credono che il testosterone aumenti laggressivit?, mentre ? vero invece che questormone favorisce lonest? e i comportamenti prosociali sia negli uomini sia nelle donne.

Per Andreoli[6]: Laggressivit? come risposta a determinati stimoli dipende dalle condizioni emotive del soggetto, dalla sua capacit? di assorbire le frustrazioni, dallesperienza del dolore; su questo insieme percettivo interpretativo giocano il loro ruolo il testosterone ed altri ormoni. Sarebbe un errore, in analogia a quanto osservato per il cromosoma Y, sostenere che il testosterone ? lormone della violenza, sia perch? esso risente enormemente delle condizioni ambientali, sia perch? si conoscono condizioni in cui la correlazione non ? confermata[7].

E ancora Andreoli [8]:

Dal punto di vista dei parametri biologici la maggiore aggressivit? si lega, nel maschio, particolarmente durante la pubert?, a testicoli pi? voluminosi e ad una pi? elevata concentrazione plasmatica di testosterone. Anche in questi casi il comportamento non ? indipendente dallesperienza: in molti casi gli animali aggressivi che sperimentano situazioni sociali in cui laggressivit? risulti perdente possono apprendere un comportamento che limita quello aggressivo.

L’APA nel 1994 ha riconosciuto il disturbo disforico premestruale, caratterizzato da labilit? affettiva, sentimenti di rabbia e ostilit? con una sintomatologia neurovegetativa associata. Durante la settimana premestruale sono pi? bassi i livelli di progesterone e di estrogeni. Recenti studi su diverse specie animali, hanno tuttavia dimostrato come questa relazione non sia cos? lineare ed automatica. Si ? visto che gli ormoni sessuali possono avere effetti diversi sia su persone di sesso opposto sia dello stesso sesso ma appartenenti a specie differenti. Questi effetti cambierebbero inoltre, in rapporto a periodi della vita e risentirebbero dell’interazione con altri ormoni quali ladrenalina e la noradrenalina. Il problema rimane pertanto controverso.

I neurotrasmettitori

Numerosi studi, da diversi anni, analizzano il ruolo dei neurotrasmettitori nei comportamenti aggressivi. I neurotrasmettitori sono sostanze chimiche che permettono il passaggio dell’informazione da neurone a neurone e costituiscono la base della funzionalit? cerebrale, strettamente collegata ai molteplici fenomeni biochimici, psicopatologici e comportamentali dell’individuo.

Studi sugli animali hanno evidenziato come l’aggressivit? sia favorita da neurotrasmettitori quali lacetilcolina, la dopamina e la noradrenalina, mentre unazione inibente ? svolta dalla serotonina e dal GABA. Un ruolo particolare spetta alla noradrenalina (che svolge un’azione favorente i comportamenti aggressivi) e alla serotonina (azione inibente). Un riscontro di queste osservazioni nasce a livello clinico quando constatiamo, ad esempio, l’azione anti aggressiva di composti quali i sali di litio; questazione sembra essere determinata dallattivit? antinoradrenergica dei sali stessi e dall’altra all’azione bloccante il reuptake della serotonina. I continui progressi in campo biochimico e neurofisiologico, consentiti da sempre pi? perfezionate tecniche, hanno inoltre valorizzato il ruolo dei neuropeptidi (colecistochinina, CCK) e degli oppioidi (Luck e Struber, 2007, p. 35).

Tratto dal libro di Emidio Tribulato: Ti odio!- Conflitto e aggressivit? e violenza tra i sessi.

Per scaricare gratuitamente sul tuo computer questo libro clicca qui.

Per richiedere da Amazon questo libro in forma cartacea clicca qui.

[1] Hacker F., (1971), Aggressivit? e violenza nel mondo moderno, Edizioni il Formichiere, Milano, p. 81.

[2] Andreoli, V. (1995), La violenza dentro di noi, attorno a noi, Fabbri editore Corriere della sera, Milano, p. 73.

[3] Moruzzi G. (1975), Fisiologia della vita di relazione, UTET, Torino.

[4] Beltramini A. (2006), Focus, 02/ pag 34.

[5] Tiziana M., (2011), Il lato genetico dellaggressivit?, Mente e cervello, n. 74, febbraio.

[6] Andreoli, V. (1995), La violenza dentro di noi, attorno a noi, Fabbri editore Corriere della sera, Milano, p. 70.

[7] Andreoli, V. (1995), La violenza dentro di noi, attorno a noi, Fabbri editore Corriere della sera, Milano, p. 69.

[8] Andreoli, V. (1995), La violenza dentro di noi, attorno a noi, Fabbri editore Corriere della sera, Milano, p. 68.