26 Mar Lo sviluppo dell’identit? di genere

Dr. Emidio Tribulato

Lidentit? di genere ? il vissuto che la persona ha di s? come maschio o come femmina. Quando lindividuo avverte una costante, chiara e netta consapevolezza di appartenere ad uno specifico genere sessuale, per cui pu? dire a se stesso e agli altri: Io sono maschio. Oppure Io sono femmina, noi diciamo che la sua identit? sessuale ? chiaramente ben definita. Al contrario quando la persona, qualunque siano le sue scelte sessuali, qualunque siano le sue caratteristiche anatomiche, non riesce a collocarsi in un sesso specifico noi diciamo che non ha una chiara identit? sessuale.

Lidentit? sessuale va quindi nettamente distinta dal ruolo sessuale che ? dato dal comportamento che lindividuo attua esprimendo le sue caratteristiche sessuali.

Pertanto, come nel caso dellomosessualit?, si pu? avere unidentit? correttamente aderente alle proprie caratteristiche anatomiche, ma al tempo stesso possono essere presenti dei comportamenti e delle scelte sessuali caratteristiche del sesso opposto.

Cosa concorre allidentit? di genere?

Gli elementi che concorrono a rendere chiara, concreta e stabile lidentit? di genere sono numerosi e si attivano durante tutta la vita dellindividuo.

Lessere umano diventa maschio o femmina attraverso una lunga e complessa strada. Una strada che inizia dal ventre materno, pi? precisamente dallincontro dello spermatozoo del padre con lovulo materno, continua poi durante la gestazione fino e oltre la fase puberale.

Gli apporti genetici

Il primo sostanziale apporto ? dato dai geni. Se uno degli ovuli materni, che sono portatori sempre di cromosomi X, incontra uno spermatozoo paterno X lembrione sar? indirizzato verso il sesso femminile.

Se invece lovulo materno, che ? sempre portatore di cromosomi X, incontrer? uno spermatozoo con corredo cromosomico Y, lembrione tender? a diventare un maschio.

Abbiamo detto tender?, perch? la strada per la completa differenziazione sessuale ? lunga e complessa. Basta una qualunque alterazione ormonale, fisica, educativa o psicologica perch? questa differenziazione non avvenga, resti incompleta o si alteri. Altri elementi, come gli apporti ormonali specifici, si aggiungeranno, infatti, ben presto e accompagneranno ogni individuo durante tutta la vita. Questi apporti ormonali specifici saranno, a loro volta, completati dagli elementi educativi e psicologici.

Gli apporti ormonali

Prima della nascita.

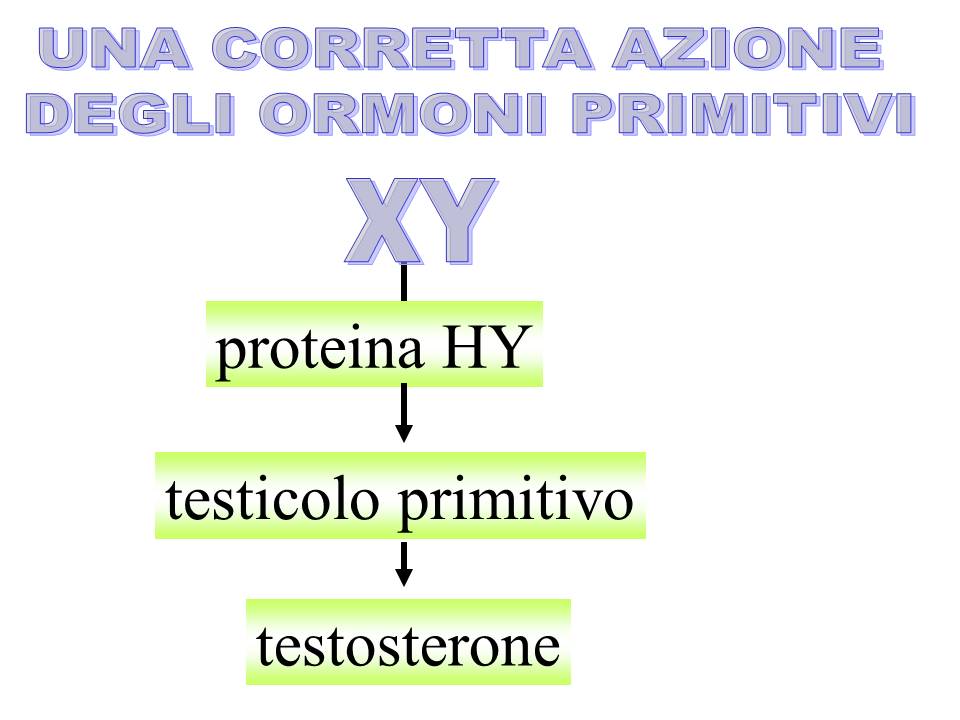

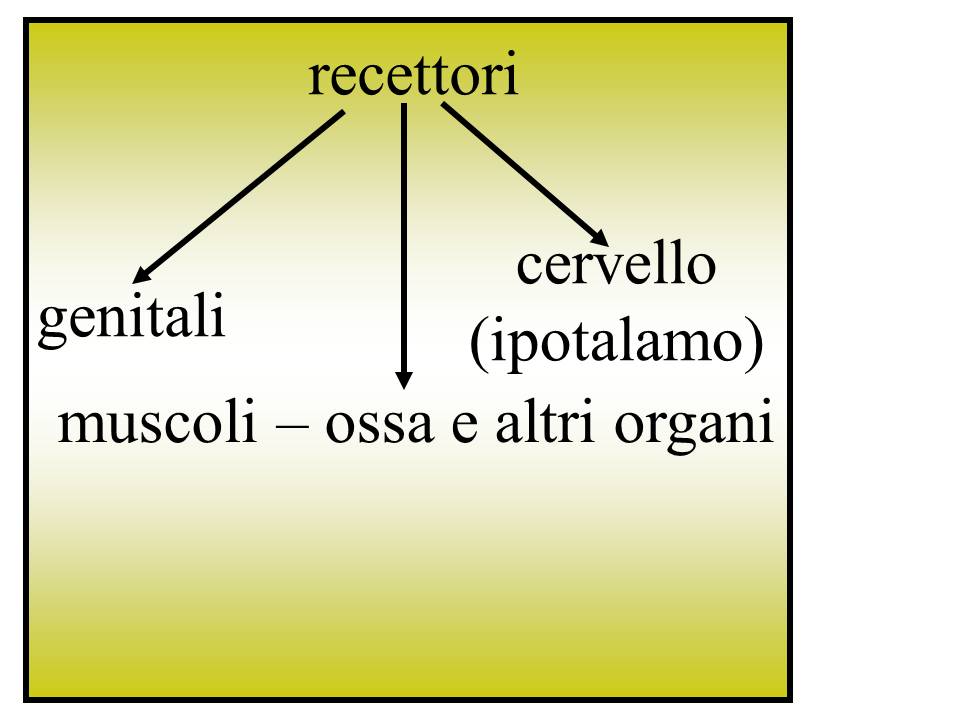

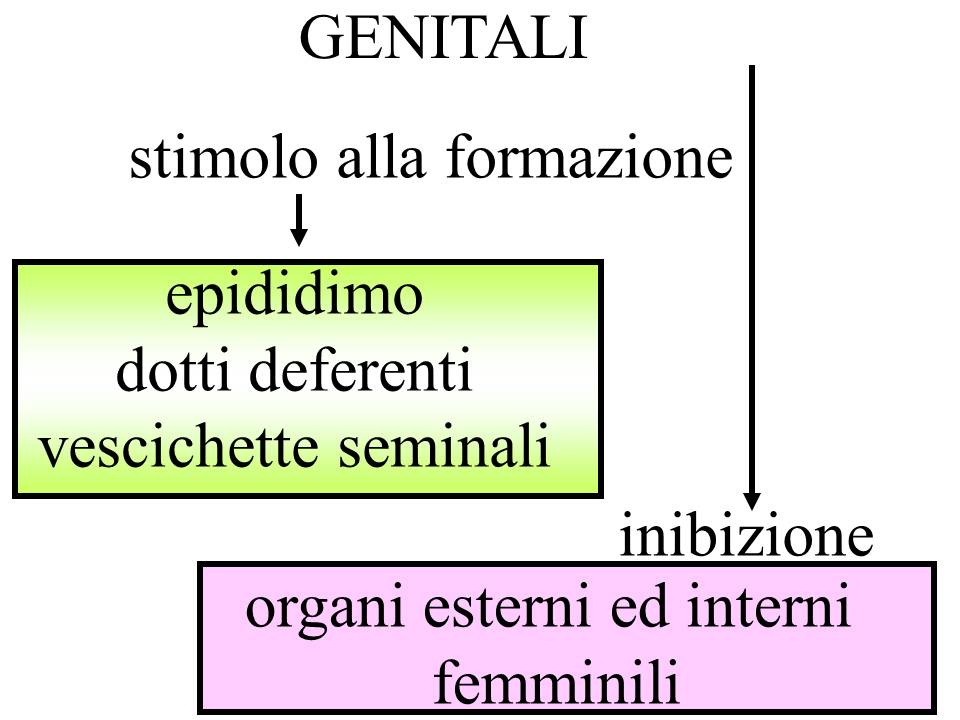

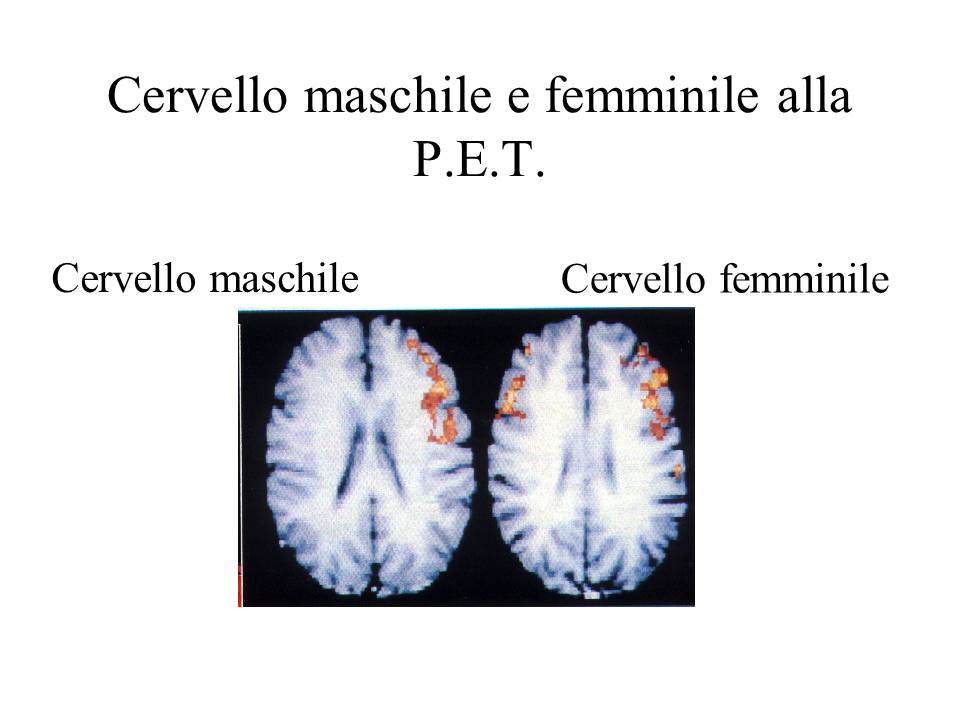

Per quanto riguarda gli apporti ormonali, questi gi? si attivano nella fase embrionale. Se lembrione ? portatore di cromosomi maschili XY, questi cromosomi stimoleranno la formazione della proteina HY. Questa proteina, a sua volta, avr? il compito di indirizzare la formazione del testicolo primitivo il quale, pur non producendo ancora spermatozoi, ? capace di produrre ormoni maschili come il testosterone. Questo ormone maschile diffondendosi in tutto il corpo e collegandosi ai vari recettori: genitali ossei muscolari cerebrali ecc., cercher? di indirizzare tutti gli organi verso il genere maschile. Anche il cervello subir? leffetto ormonale per cui sar? mascolinizzato.

Nel contempo lo stesso ormone lancer? un messaggio che tender? a inibire la formazione degli organi interni ed esterni caratteristici del sesso femminile. Qualcosa di simile avverr? per i cromosomi femminili XX i quali stimoleranno la formazione delle ovaie primitive, dalle quali sar? riversato in tutto il corpo lestradiolo con il compito di indirizzare la formazione delle ovaie, dellutero, delle tube, della vagina ma anche di femminilizzare il cervello e gli altri organi e apparati interni ed esterni.

Sappiamo per? che gli ormoni sono solo dei messaggeri. E, come tutti i messaggeri, hanno un compito ingrato che pu? anche fallire in modo parziale o totale, per cui: il messaggio pu? non essere sufficiente e chiaro gi? in partenza; pu? non arrivare in tempo; pu? non essere accettato in uno o pi? organi ed apparati; pu?, pur essendo stato accettato, non essere interpretato ed eseguito correttamente. Ci? comporta che alcuni organi possono indirizzarsi in maniera coerente con il messaggio mentre altri possono, per motivi vari, non farlo. Si possono avere allora degli organi genitali maschili in un cervello femminile o al contrario un cervello maschile in concomitanza con organi genitali interni ed esterni di tipo femminile. Come vi possono essere dei cromosomi di un sesso e organi genitali del sesso opposto. Infatti 1/20.000 maschi nasce con cromosomi sessuali femminili (XX). 1/100.000 femmine nasce con cromosomi sessuali maschili (XY). In 1/30.000 nascite vi ? un individuo con cromosoma XX e genitali interni sia maschili che femminili. Inoltre 1/700 maschi ha un cromosoma XXY. Queste eccezioni ci confermano che la formazione di un essere umano, maschio o femmina che sia, ? molto pi? complessa di quanto noi non pensiamo.

Dopo la nascita.

Dopo la nascita gli apporti ormonali continueranno ad esercitare la loro funzione durante tutta la vita dellindividuo. Per luomo saranno fondamentali gli ormoni provenienti dai testicoli, dalla prostata, dai surreni, dallipofisi. Per la donna saranno importanti gli ormoni provenienti dalle ovaie, dai surreni e dallipofisi.

Per quanto riguarda la pubert? questa, dal punto di vista ormonale, ? una tappa fondamentale. Basti pensare che il peso dei testicoli che ? di appena 2 grammi nel bambino aumenta a venti anni fino a 12 grammi, per arrivare a 34 grammi nelladulto. Ci? comporta quella doccia ormonale che tende tra laltro a stabilizzare e completare lidentit? sessuale degli adolescenti. Notevoli modificazioni fisiologiche si hanno nella donna nella menopausa a causa del notevole calo degli estrogeni, della scomparsa della produzione ciclica di progesterone e dellaumento delle gonadotropine FSH e LH. Nelluomo con lavanzare dellet?, il calo del testosterone ? lieve ( solo dello 0,5% lanno) ma costante. Da non dimenticare inoltre che variazioni del quadro ormonale si possono avere in seguito a malattie ed interventi chirurgici.

Linquinamento ormonale.

Purtroppo, a causa del notevole inquinamento ormonale presente nelle societ? pi? ricche, a questi ormoni provenienti dallinterno del nostro corpo (endogeni), bisogna aggiungere lincidenza perturbatrice delle sostanze ormonali assunti dallesterno (esogeni). Ogni giorno con i farmaci, con lacqua, con le carni e con il latte, senza volerlo e senza saperlo assumiamo sostanze ormonali o che hanno funzione di stimolo ormonale che incidono negativamente sia sullo sviluppo dellembrione e poi del feto, sia sul normale assetto ormonale del bambino, delladolescente e poi del giovane e delladulto.

Anche gli stili di vita, ad esempio attivit? sportive o lavorative poco idonee al genere femminile o maschile concorrono a modificare in senso femminile o maschile la normale fisiologia ormonale dellindividuo.

Le esperienze educative, psicoaffettive e relazionali

Alle componenti genetiche, anatomiche e ormonali si aggiungeranno nello sviluppo della sessualit? e dellidentit? di genere, le esperienze psicologiche, ambientali e gli atteggiamenti educativi che i genitori e gli educatori porranno in essere nel rapporto con il bambino. Sono importanti: laccoglienza, laccettazione, la valorizzazione, leducazione.

Accoglienza e accettazione.

Laccoglienza e laccettazione di un figlio dovrebbero prescindere dal sesso. I genitori, ma anche tutte le persone che formano lambiente familiare ed amicale che circonda il bambino, dopo lo splendido momento dellincontro, dovrebbero con gioia accettarlo e valorizzarlo per le sue caratteristiche umane e personali, attivandosi solo per migliorarle, senza preferenze e senza idee di superiorit? o inferiorit? di un sesso rispetto allaltro.

Spesse volte invece, la realt? sessuale di un figlio ? avvertita in modo diverso sia per motivi ideologici, che per cause economiche o per tradizioni locali. A volte, anche solo per motivazioni personali, vi ? una maggiore accoglienza di un figlio maschio rispetto ad una femmina o viceversa. Ci? chiaramente pu? alterare il primitivo rapporto genitore-figlio ma pu? avere anche degli sviluppi negativi sulla sua identit? sessuale, per tale motivo se, ad esempio, i genitori sono felici del fatto che il figlio sia maschio e valorizzano e stimolano le sue caratteristiche sessuali, lidentit? ed il ruolo di genere avranno un valido supporto e complemento, se, al contrario quel bambino trover? un genitore che desiderava ardentemente un figlio di sesso opposto, lo stimolo ed il supporto verso una corretta identit? sessuale sar? modesto.

Valorizzazione delle caratteristiche sessuali specifiche

Vi possono essere inoltre, dei genitori o degli atteggiamenti sociali che tendono a valorizzare e stimolare le differenze sessuali ed altri che, come avviene spesso oggi nella nostra societ? occidentale, tendono, mediante leducazione, a sminuire e sfumare le differenze sessuali, in modo tale che di fronte alle scelte di vita vi sia un atteggiamento simile.

Negli ultimi decenni ? andata sempre pi? diffondendosi lidea che le differenze datteggiamento e comportamento sessuale non siano utili alla societ?, giacch? questa, specie nel campo lavorativo, richiede uguali prestazioni ad uomini e donne. Queste ultime daltronde, volendo e sognando di conquistare gli ultimi baluardi di attivit? lavorative che una volta erano appannaggio maschile, come la difesa, la polizia o le attivit? imprenditoriali, fanno di tutto per incrementare le capacit? muscolari e gli atteggiamenti aggressivi propri dei maschi.

Ma anche i rapporti tra i sessi sono visti pi? facili e meno problematici se tra loro non sono evidenti elementi di differenza sessuale. Ragazzi e ragazze, secondo queste teorie fraternizzerebbero pi? facilmente avendo non solo indumenti, linguaggio e comportamenti simili, ma anche vissuti comuni nei confronti di se stessi, della politica, dellambiente, dellamore, del sesso.

Da ci? discende tutta una serie datteggiamenti e comportamenti dei genitori e degli educatori, tendenti a sminuire e svalutare le caratteristiche che tradizionalmente sono tipiche del proprio sesso, mentre daltra parte ? vista come importante conquista ed arricchimento lappropriarsi di caratteristiche del sesso opposto.

I modelli educativi tendono, inoltre, ad accentuare la vicinanza sessuale: E meglio che femminucce e maschietti stiano assieme il pi? possibile per capirsi ed intendersi meglio. Tendono a dare gli stessi stimoli: E meglio che utilizzino gli stessi giocattoli, gli stessi giochi e lo stesso linguaggio; svolgano le stesse materie scolastiche; facciano attivit? di tempo libero uguali.

Vi ?, inoltre, attualmente la tendenza a frustrare le caratteristiche salienti legate alle differenze sessuali Non essere maschilista, ? laccusa pi? facilmente rivolta ai maschietti esuberanti; Non comportarti come una femminuccia, ? laccusa rivolta alle bambine che esprimono con il pianto le loro emozioni.

La frequenza e la presenza attiva con dei genitori e degli educatori di entrambi i sessi.

Questo concetto dovrebbe essere scontato. Un bambino e una bambina per una corretta identit? sessuale hanno la necessit? di avere accanto a s? due genitori di sesso diverso cos? come hanno bisogno di rapportarsi con educatori di sesso diverso.

I genitori, ma anche gli altri adulti significativi come gli insegnanti, hanno infatti lo specifico compito di aiutare lo sviluppo di una corretta identit? e ruolo sessuale nei minori,

Per LIDZ: Il mantenimento del corretto ruolo sessuale da parte dei genitori nel corso della loro unione ha unimportanza decisiva nel guidare il fanciullo a svilupparsi positivamente come uomo o come donna;[1] se questo manca per cui i ruoli risultano confusi, sfumati o peggio ribaltati, il fanciullo mancher? di un modello valido di riferimento.

Gli stimoli specifici.

Oltre a proporre il proprio corretto stile di vita maschile o femminile, i genitori si dovranno impegnare nel dare ai figli stimoli specifici per meglio indirizzare lidentit? e i ruoli sessuali. Questo compito la madre svolge gi? prima che il bambino nasca, preparando il corredino pi? adatto ma, soprattutto, preparando, nel proprio intimo, quegli atteggiamenti e quei comportamenti pi? idonei ad aiutare e rendere concreta una corretta identit? e ruolo sessuale.

Questa preparazione interiore oggi ? resa pi? facile dalla conoscenza prematura del sesso, ma anche quando ci? non era possibile, i genitori predisponevano il loro animo ad aiutare la natura nella definizione di una corretta identit?. La scelta dei colori, nella nostra societ? occidentale: rosa per le femminucce e azzurro per i maschietti; la scelta delle fogge del vestiario: vestitini, pizzi, merletti per le femminucce, vestiti pi? sobri e pantaloncini per i maschietti, avevano e hanno lo scopo di far individuare facilmente il rispettivo sesso in una fase dello sviluppo nella quale i due sessi potrebbero confondersi.

E un messaggio per il neonato e successivamente per il bambino, ma ? anche un messaggio per la comunit? dei parenti e amici. Come dire e chiedere a tutti: Mi raccomando, trattate questo bambino come femmina o, al contrario. come maschio.

Noi siamo ci? che portiamo dentro il nostro corpo, noi siamo ci? che portiamo nella nostra mente e nel nostro cuore, ma noi siamo anche come gli altri ci vedono e come noi ci vediamo.

Se avere degli organi genitali di un determinato sesso contribuisce notevolmente allo sviluppo di una corretta identit? sessuale, altrettanto importante ? limmagine che gli altri hanno di noi. Pertanto il nome, i vestitini, i colori, sono messaggi di identificazione per s? stessi e per gli altri, affinch? si costruisca un vissuto interiore coerente e quindi ci si comporti di conseguenza e vada in porto, in modo corretto, il progetto di differenziazione sessuale gi? presente nei geni fin dal concepimento.

Leducazione.

Questo impegno per una corretta differenziazione sessuale continua mediante gli atteggiamenti ed i comportamenti familiari.

Entrambi i genitori ma soprattutto la madre si dedicheranno ad educare e sviluppare nelle femminucce unintensa sensibilit?, una calda emotivit?, atteggiamenti comprensivi, dolci e teneri. Si impegneranno a sviluppare nelle figlie ottime capacit? nella cura e nella comunicazione, sia verbale, sia non verbale. Un linguaggio per ascoltare. Un linguaggio per capire e rispondere adeguatamente ai bisogni pi? immediati ed istintivi. Qualit? queste indispensabili per capire, amare e accudire i bambini piccoli, ma anche i ragazzi e i giovani adolescenti.

Lattivit? di differenziazione continuer?, giorno dopo giorno, mediante una serie di messaggi ed elementi culturali propri dello stile femminile. Uno stile che si evidenzier? nel modo di vestire, nel modo di relazionarsi con le altre donne e con gli altri uomini, con i vicini, con la rete parentale ed affettiva.

Uno stile che mette al primo posto i valori della famiglia, dei sentimenti e il mondo affettivo relazionale.

Nel contempo, entrambi i genitori ma soprattutto il padre si impegneranno per rendere chiara e definita lidentit? ed il ruolo sessuale maschile valorizzando e stimolando varie funzioni.

Intanto una motilit? pi? agile, impetuosa e forte. Il massimo della coerenza nelle azioni. La linearit? e la determinazione nelle decisioni. Il coraggio e la sicurezza nellaffrontare i pericoli ed i compiti che si dovessero presentare. Il piacere nella cura e protezione delle donne e dei bambini. Luso di un linguaggio pi? asciutto e scarno che vada dritto al nocciolo del problema. Un controllo dellemotivit?, affinch? le decisioni e le scelte di vita non siano influenzate eccessivamente dalle emozioni e dai sentimenti del momento. Stimoli allavventura e allazione. Stimoli ad osare per raggiungere obiettivi sempre pi? avanzati e importanti per il bene familiare e sociale.

Nello stile maschile che entrambi i genitori comunicheranno al figlio vi saranno inoltre: la necessit? della sobriet? negli indumenti, nel cibo, nelluso degli oggetti; limportanza di uno spiccato senso dellonore, per evitare di essere banderuola e voltagabbana nei confronti della propria famiglia e della societ?; stimoli ad una visione molto ampia della realt? interna ed esterna che tenga conto non solo della situazione attuale ma valuti correttamente le indicazioni del passato e i possibili sviluppi futuri.

I genitori hanno quindi il compito di dare ad entrambi i figli quei vissuti ed esperienze specifiche di cui sono portatori.

Se tutta la vita relazionale tra i genitori ed i figli dovrebbe essere attenta allo sviluppo di una corretta identit? sessuale, vi sono dei momenti particolarmente importanti che la psicologia ha individuato: i primi due – tre anni di vita, la fase edipica, ladolescenza.

La fase edipica.

Nella fase edipica che inizia verso i tre – quattro anni, si sviluppa quellamore e quella preferenza verso il genitore di sesso opposto che Freud chiam? amore edipico. Un amore vero, reale, anche se vissuto in un contesto molto diverso: pi? protetto, meno intenso e coinvolgente, rispetto a quello che sar? vissuto da adulto.

Un amore esclusivo, un amore geloso, un amore possessivo, un amore seduttivo verso il genitore dellaltro sesso. Questo sentimento sar? una palestra protetta e sicura per imparare a gestire le future emozioni, come quelle date dallinnamoramento ed i futuri intensi ed esclusivi sentimenti affettivi, ma sar? anche uno strumento per migliorare lidentit? sessuale. Dir? la bambina: Se pap? ? un uomo e io sono una donna, per farmi amare da pap? dovr? cercare di essere come la mamma. Introiter? allora, cos?, tutte le caratteristiche femminili della madre, la sua dolcezza, la sua tenerezza, le sue capacit? di donare e curare i pi? piccoli, i suoi modi per ottenere quanto desiderato attraverso atteggiamenti non diretti ecc.. Al contrario avverr? per il maschietto.

Affinch? lamore edipico svolga correttamente il proprio compito sono, per?, necessarie alcune condizioni: vi devono essere due genitori di sesso opposto, che vivano con pienezza e rispetto reciproco il loro ruolo ed il loro rapporto damore, ma anche due genitori presenti ed attivi nelleducazione e nel dialogo con i figli.

Le amicizie ed i rapporti sociali.

Anche le amicizie ed i rapporti sociali sono importanti. Mentre le amicizie nellambito dello stesso sesso migliorano lidentit? sessuale, attraverso lo scambio e la comunicazione di sentimenti, pensieri, sogni, esperienze con il gruppo dei pari, le amicizie con il sesso opposto permettono di capire meglio gli elementi caratteristici dellaltro sesso e quindi preparano allintesa e allincontro amoroso. Pur essendo utili entrambi, nel periodo dellinfanzia e della fanciullezza sono da favorire nettamente le prime, perch? ? da una buona e corretta identit? sessuale che pu? nascere la possibilit? di una migliore intesa. Leccessiva frequenza con il sesso opposto, cos? come avviene oggi nella nostra societ?, sia a livello scolastico sia durante il tempo libero, rischia di confondere il corretto sviluppo dellidentit? sessuale, toglie mistero e incanto allincontro, mentre nel contempo banalizza i rapporti con laltro sesso.

La scuola.

Anche la scuola dovrebbe contribuire alla costruzione di una corretta identit? valorizzando le singole peculiarit? di genere nellambito della formazione degli alunni e non, come avviene oggi, livellando gli apprendimenti. Il programmare e poi attuare stili educativi come se lumanit? fosse caratterizzata da un unico sesso, costringe, limita e soffoca le caratteristiche specifiche, con notevole danno per la donna e per luomo che si stanno formando. Se a questo si aggiunge la netta e prevalente presenza di insegnanti donne il contributo della scuola per il corretto raggiungimento dellidentit? sessuale non solo si azzera, ma rischia di essere di segno negativo sia per i maschietti che per le femminucce.

Sappiamo infatti che lidentit? sessuale non ? qualcosa di fermamente e definitivamente concluso, n? al momento della nascita, n? dopo i primi anni di esistenza; essa ha bisogno in ogni fase della vita di continui, incessanti apporti. In caso contrario pu? confondersi o deviare in qualunque momento.

Limportanza di una corretta identit? sessuale.

A questo punto dobbiamo chiederci se allindividuo, alla famiglia e alla societ? sia pi? utile e funzionale una differenziazione sessuale importante e sostanziale, oppure no.

Per quanto riguarda lindividuo quando lidentit? non ? chiara e definita ritroviamo spesso insoddisfazione, ansia, depressione, in quanto come dice LIDZ: La sicurezza della propria identit? sessuale ? un fattore dimportanza fondamentale per conseguire una stabile identit? delIIo. Fra tutti i fattori che contribuiscono a formare le caratteristiche della personalit?, il sesso ? il pi? decisivo. Le incertezze e le insoddisfazioni relative alla propria identit? sessuale possono contribuire alleziologia di molte nevrosi, deficienze del carattere e perversioni.[2] E DI PIETRO aggiunge: In chiave antropologica la sessualit? ? propriamente una condizione di esistenza; infatti, prima ancora di essere funzione procreativa e pulsionale profonda, essa ? dimensione strutturale della persona che segna in profondit? tutta lesperienza e lautocoscienza dellindividuo…[3]

Ci? nasce dal fatto che in questi casi nellIo albergano emozioni e sentimenti diversi ed, a volte, contrastanti. LIo si ritrova spesso diviso tra pulsioni non omogenee, tra modi di comportamento, tra scelte e doveri diversi e antitetici; da ci? ansia e confusione. Se una donna avverte che la femminilit? che sgorga spontanea dal suo animo e che le appartiene ? accettata dagli altri e dalla societ?, pu? liberamente manifestare la sua accentuata sensibilit?, il suo senso di fragilit?, il suo bisogno di tenerezza e di sicurezza, mentre nel frattempo pu? offrire accoglienza, cura e disponibilit?, senza porsi alcun problema, sicura dellaccettazione e della valorizzazione degli altri. Se al contrario questo suo sentire e di conseguenza questo suo approccio alla relazione le ? proibito, ridicolizzato, messo in dubbio o criticato, le verr? difficile e spesso penoso ogni atteggiamento, ogni scelta, ogni gesto.

Lo stesso dicasi per il maschio. Se il suo essere forte, coraggioso, lineare, coerente, deciso, sicuro di se, ? apprezzato, valorizzato, accettato e accolto dalla societ?, egli potr? viverlo pienamente e manifestarlo senza problemi, senza tentennamenti, senza dubbi, senza rimpianti. Se al contrario il suo sentire ? colpevolizzato, svilito, criticato, limitato, c? il rischio che in lui venga a crearsi un senso di colpa, dimpotenza, di frustrazione. Vi ? soprattutto il rischio che il suo atteggiamento oscilli continuamente da un estremo allaltro senza riuscire ad avere quella stabilit? necessaria per un buon equilibrio psichico e per un buon rapporto interpersonale.

Anche lapproccio verso laltro sesso ? notevolmente compromesso se il modo di rapportarsi ? simile o confuso. Se la sensibilit?, la fragilit?, la dolcezza, la capacit? di tenerezze e cure, pi? squisitamente femminili sono accolte, valorizzate e controbilanciate dalla forza, dalla decisione, dalla linearit? del maschio, le possibilit? dintesa, dunione, di dialogo, di complicit? sono notevolmente maggiori, rispetto ad una situazione in cui nella relazione vengono ad essere portate caratteristiche similari.

I deficit sullidentit? sessuale influenzano inoltre la fertilit?, poich? il grado di fertilit? ? influenzato dal modo di sentire e vivere il proprio essere sessuato.

C? poi un problema ancora pi? importante che ? notevolmente sottovalutato. Luomo ? un essere molto complesso e questa complessit? si evidenzia sia nella sua vita interiore, sia nella gestione delle relazioni sociali. Per questo motivo lumanit?, nella sua accezione pi? vasta, ha bisogno sia delle caratteristiche maschili sia di quelle femminili. Lumanit? ha bisogno di forza e di dolcezza, di sensibilit? e di sicurezza, dintraprendenza e di condiscendenza, di duttilit? e di fermezza. Se questi due assi ereditari sono portati in maniera chiara, netta e piena, tutta lumanit? sar? pi? ricca; se invece sono trasmessi in maniera limitata, confusa, contraddittoria, sfumata, instabile, tutta lumanit? diventer? pi? povera.

Pertanto dovrebbe essere dovere basilare dogni societ? educante, attivare tutta una serie datteggiamenti che tendano a stimolare e valorizzare sia la mascolinit? che la femminilit?, senza appiattimenti e confusione, in modo tale da dare ad entrambi i sessi tutti gli elementi specifici caratteristici delle loro rispettive identit?.

Identit? di genere non perfettamente chiare e definite possono presentarsi in molti individui e in molte situazioni. La pi? caratteristica ? quella che porta il nome di transessualismo.

Il transessualismo o DIG (disturbo dellidentit? di genere).

In questo caratteristico disturbo dellidentit? di genere vi ? la coscienza di avere una identit? di genere sessuale diversa da quella presente nel proprio corpo e soprattutto nei propri genitali. Spesso infatti in questo disturbo vi ? il forte desiderio di modificare il proprio corpo al fine di renderlo aderente al sesso vissuto interiormente.

Per il DSM IV I criteri diagnostici per identificare il transessualismo sono i seguenti:

1. Una forte e persistente identificazione col sesso opposto.

2. Un persistente malessere riguardo al proprio sesso o senso di estraneit? riguardo al ruolo sessuale del proprio sesso.

3. Il disagio non ? concomitante con una condizione fisica intersessuale.

4. Questa problematica causa disagio clinicamente significativo o una compromissione dellarea sociale, lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento.

Ad esempio nei ragazzi Male o-female (M-F)

vi ? :

1. Il desiderio di essere donna.

5. Il bisogno di indossare abbigliamento femminile in modo costante.

6. Forte ammirazione per le donne, con una intensa identificazione.

7. Amicizie prevalentemente femminili nei giochi.

8. Avversione per i giochi tipicamente maschili, rudi, competitivi e fisici.

9. Avversione per le caratteristiche del corpo maschile e quindi del proprio corpo.

10. Cambiamento di impostazione vocale.

11. Modo di comportarsi, di camminare, di sorridere, di muoversi di tipo femminile.

Non bisogna confondere i soggetti DIG con i travestiti i quali si identificano con il proprio sesso anatomico. Per questi lindossare abiti del sesso opposto ? indice di una componente feticistica e quindi ? sessualmente stimolante.

Il transessualismo va distinto anche dalle forme di intersessualit? biologica nelle quali sono presenti contemporaneamente caratteristiche anatomiche ma anche a volte ormonali sia maschili sia femminili (Sindrome di Klinefelter Sindrome di Turner).

Un grave disturbo dellidentit? di genere si ha anche nel transgenderismo. A questa categoria appartengono persone che hanno unidentit? sessuale diversa da quella presente nei loro organi genitali ma li accettano e non intendono modificarli.

Si distingue un Transessualismo primario nel quale la consapevolezza della diversa identit? sessuale risale gi? alla fanciullezza e un Transessualismo secondario nel quale il disagio nei confronti del proprio corpo avviene in epoca post puberale, sebbene spesso vi sia unalternanza di periodi nei quali queste persone stanno bene con il proprio corpo e altri nei quali lo rifiutano e vorrebbero modificarne le caratteristiche sessuali. Accanto a questi due tipi di transessualismo ? presente anche un Transessualismo reattivo nel quale viene individuata la causa psicologica scatenante (ad esempio una situazione di persistente e continuo abuso sessuale).

Dei bambini DIG che diventano da adulti transessuali gli studiosi presentano varie percentuali che vanno dal 2 al 25% . In Olanda le donne con identit? di genere maschile sono 1: 30.000, mentre gli uomini con identit? di genere femminile sono 1:10.000

Nei transessuali maschi il nucleo basale dellipotalamo denominato BSTc ? di dimensioni identiche al nucleo basale delle donne eterosessuali.

In Italia gi? dal 1982 (legge n° 164/82) il legislatore ha dettato delle norme per la rettifica nellattribuzione del sesso. In questo percorso notevolmente lungo e complesso sono coinvolti a vario titolo varie figure professionali: andrologi, ginecologi, chirurghi plastici, endocrinologi, psicologi specialisti in problemi sessuali, psichiatri, avvocati e giudici. Sono infatti necessari, in una prima fase, accertamenti di carattere psicologico, psichiatrico, cromosomico e ormonale mentre nella seconda fase sono necessari tutta una serie di interventi di tipo ormonale, chirurgico e psicoterapico. Ci? al fine di evitare pentimenti, disfunzioni e squilibri nella personalit?. Solo nellultima fase saranno affrontati i problemi legali. Nonostante ci? i casi di pentimento riguardano 1-3% degli interventi.

Dopo la transizione si ? notato che i soggetti tendono ad accentuare ed esaltare gli elementi caratteristici del sesso di elezione.

In sintesi, per lo sviluppo di una corretta identit? sessuale, sarebbe opportuno:

Evitare terapie ormonali non indispensabili durante la gravidanza, lallattamento ma anche successivamente.

Utilizzare cibi privi di sostanze ormonali.

Aiutare la formazione dellidentit? e del ruolo di genere sottolineando e valorizzando le caratteristiche specifiche di ogni genere.

Stimolare attivit?, interessi e comportamenti caratteristici dei due sessi.

Effettuare percorsi educativi per maschietti e femminucce differenziati in alcuni settori caratteristici.

Evitare una promiscuit? eccessiva e forzata soprattutto durante la fase di latenza.

Evitare allo stesso modo uneccessiva separazione tra i due sessi.

Evitare rapporti omosessuali continui e frequenti.

Evitare sport e attivit? lavorative nei quali sono messi in risalto e valorizzate le qualit? e le capacit? del sesso opposto.

Non favorire atteggiamenti e comportamenti del sesso opposto.

Evitare unintensa e frequente conflittualit? tra i genitori.