01 Apr Disagio e malessere sociale 1

DISAGIO E MALESSERE SOCIALE 1

Emidio Tribulato – LA SOCIETA DEL MALESSERE

Accanto ai numerosi ed importanti segnali positivi ve ne sono per? altri, di segno opposto, che ci dovrebbero fare riflettere a lungo, giacch? sono segnali che incidono pesantemente sul benessere psicologico del singolo individuo, delle famiglie, delle coppie e minano le stesse fondamenta della societ? civile.

NATALITA E FERTILITA

Diminuisce la natalit?, aumenta linvecchiamento della popolazione.

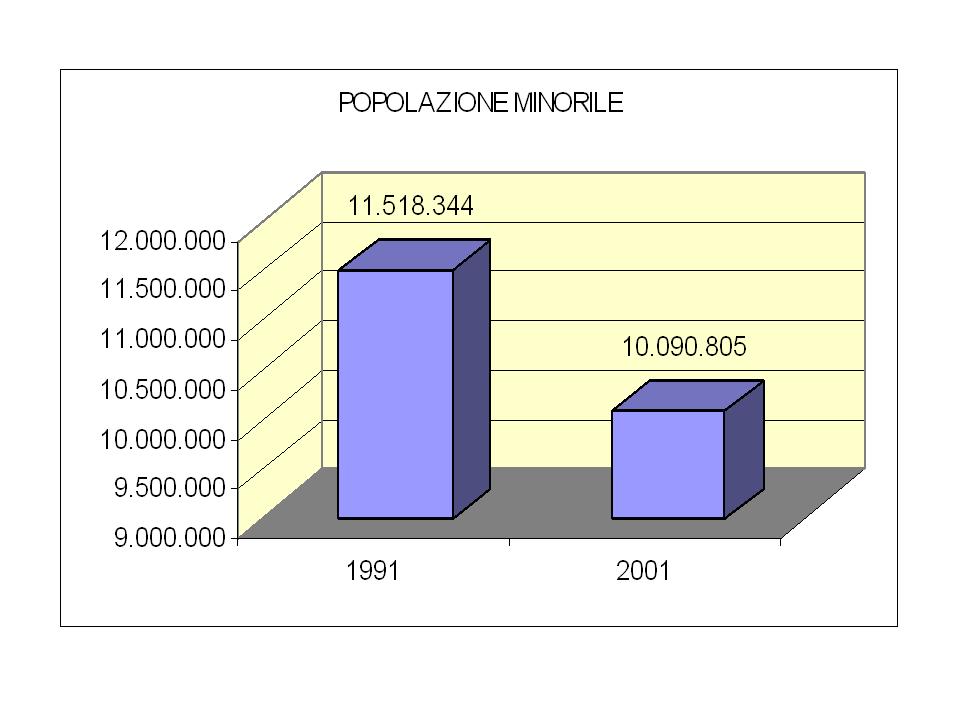

La popolazione minorile continua a diminuire in maniera inesorabile. I minorenni, in Italia, erano 11.518.344 al censimento del 1991; sono stati 10.090.805 al primo gennaio 2001. Nellarco di un decennio vi ? stata una perdita del 12,4%. I minori nel 2001 rappresentavano in Italia solo il 17,4% della popolazione (dati ISTAT).

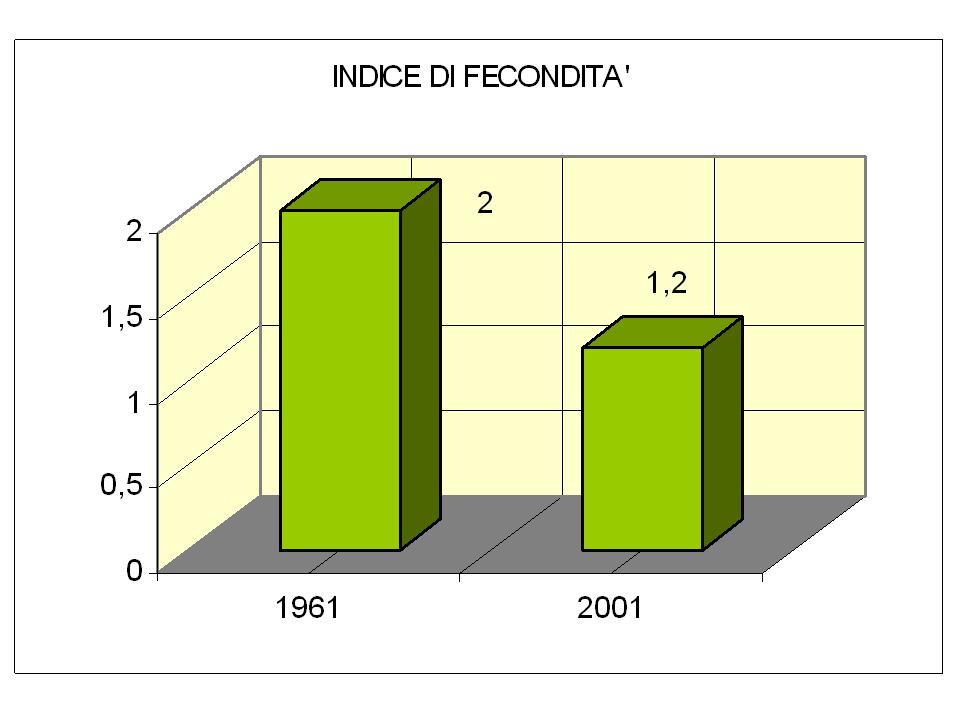

Lindice di fecondit?, per ogni donna in et? fertile, ? stato in Italia (anno 2002) dell1,2 figli per donna, mentre nel 1971 era di 2,4 figli per donna (dati ISTAT).

Gli italiani con pi? di 65 anni sono 10.555.935 (il 18,25% della popolazione). Nel 2010 saranno il 20,4%, nel 2024 il 26,5%

Trentanni fa un italiano su dieci aveva pi? di 65 anni, oggi ? un italiano su 5 che ha pi? di 65 anni.

Il calo della natalit? ha colpito in maggiore o minore misura tutti i popoli occidentali. Dal 1997, in Italia, ? iniziato un ritmo negativo che ha portato ad un numero di decessi superiore alle nascite. Nel frattempo ? aumentato il numero di immigrati che hanno scelto la nostra nazione alla ricerca di lavoro e di condizioni di vita migliori.

Il calo della natalit? ha varie conseguenze:

1. va in crisi il sistema previdenziale. Dovrebbero essere, infatti, i nuovi lavoratori a farsi carico dei pensionati mediante i loro contributi. Quando questo ricambio generazionale non avviene, il meccanismo sinceppa; perci? o lo stato ? costretto a tagliare le pensioni o si allunga let? pensionabile;

2. la diminuzione delle nascite porta inevitabilmente allinvecchiamento della popolazione; come conseguenza viene a mancare lapporto vitale al cambiamento, dato dalle nuove generazioni. Aumenta il numero dei disabili bisognosi dassistenza, rispetto alle persone giovani che si possono attivare per aiutarli. Si ricorda che mentre nelle popolazioni giovani vi sono molti nipoti che possono badare ad un nonno, nelle popolazioni anziane viceversa, si prospetta la triste necessit? che un solo nipote debba assistere pi? nonni;

3. vi ? la progressiva perdita dellidentit? nazionale, fatta di tradizioni, valori, religione e culture specifiche, che sono sostituite da altre, anche molto lontane dalla nostra sensibilit?, importate con limmigrazione;

4. manca quello scambio e aiuto intergenerazionale indispensabile per il benessere sia delle persone anziane, sia dei nuovi nati;

5. si perde la proiezione personale verso il futuro: Io lavoro per , Io mi sacrifico per ; quindi cessa progressivamente la spinta emotiva indispensabile nel lavoro e nellimpegno sociale. Tutto inizia e finisce tristemente nellindividualismo pi? povero e squallido.

Diminuisce la fertilit? della coppia.

In parte collegata al calo delle nascite ? la diminuzione della fertilit? maschile e femminile.

Secondo unindagine fatta dallistituto Alma res di Roma diretto da Pasquale Bilotta, su 1068 aspiranti donatori di seme, la concentrazione di spermatozoi ? calata in 15 anni del 31% e la loro mobilit? dell8%

Negli ultimi cinquantanni la fertilit? maschile, nei paesi industrializzati, ? diminuita del cinquanta per cento, a causa della diminuzione del numero degli spermatozoi e della loro vitalit?.

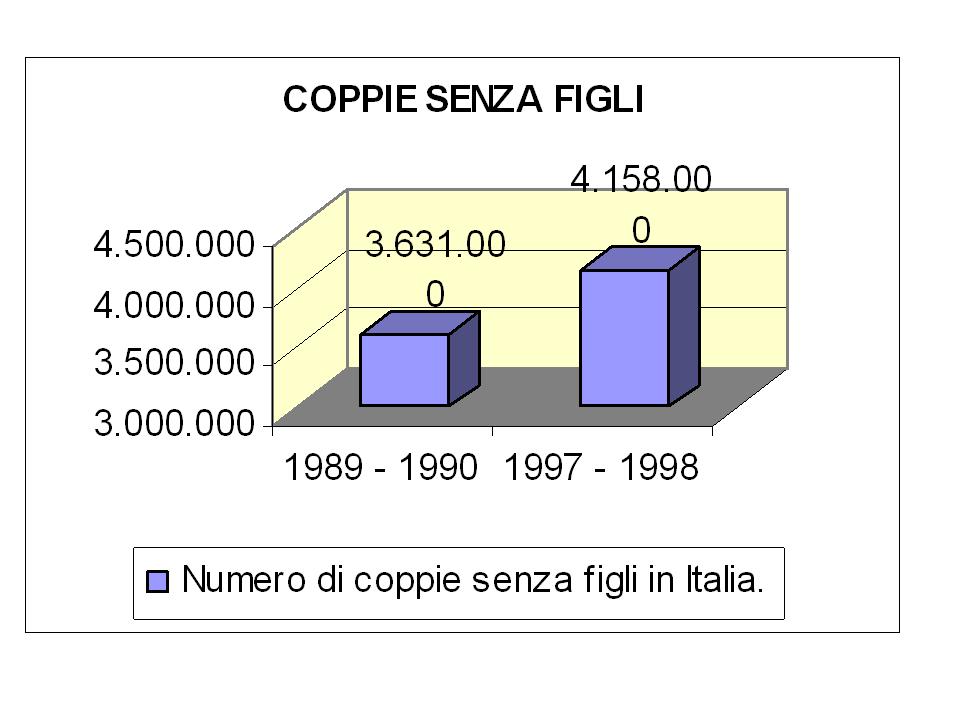

Le coppie senza figli erano 3.631.000 ( 17,9%) nel 1989-1990; mentre sono aumentate a 4.158.000 (19,6%) nel 1997/1998.

La diminuzione della fertilit? nelluomo ? causata da problemi ormonali, dal maggiore stress, da infezioni o traumi ai testicoli, dallinquinamento ambientale, dalle malattie trasmissibili sessualmente, dalluso di indumenti poco idonei, dallo sport eccessivo, dalluso di droghe e alcool, e non ultimo dal calo del desiderio sessuale con conseguente diminuzione nella frequenza dei rapporti sessuali.

Anche la fertilit? femminile ha avuto una notevole diminuzione per varie cause: maggiore stress; inquinamento ambientale; infezioni e infiammazioni degli organi genitali e della riproduzione dovute a malattie trasmissibili sessualmente, uso della spirale, uso dindumenti non adatti, uso di detergenti intimi che non rispettano lambiente vaginale; attivit? sportive eccessive; sovrappeso o dimagrimento eccessivo; uso di droghe, alcool e fumo. Da non trascurare inoltre, come causa di scarsa fertilit?, soprattutto nella donna, laumento dellet? in cui questa ? disponibile ad avere un figlio. Et? che ? andata progressivamente aumentando (nel 2000, a trentanni); mentre sappiamo che un alto livello di fertilit? si ha fino ai 25 anni, poi questa decresce progressivamente e, dopo i 35 anni, rapidamente.

La diminuzione della fertilit? comporta spesso un senso di frustrazione personale e di coppia. La donna e luomo, che non sono in grado di procreare, avvertono con angoscia questa loro limitazione. Cercano pertanto, in tutti i modi, di sopperire a questa manchevolezza, dapprima con un aumento nella frequenza dei rapporti sessuali, i quali, a causa della perdita della spontaneit?, diventano spesso angosciosi e motivo di impotenza psicologica per luomo; successivamente, dopo qualche anno di tentativi inutili, la coppia tende ad utilizzare le tecniche di procreazione assistita, le quali, oltre ad essere fisicamente e psicologicamente traumatiche, sono molto costose e non garantiscono un figlio in braccio se non ad una modesta percentuale di coppie. Per non parlare dei problemi etici, legati agli embrioni soprannumerari, di cui non si sa cosa fare, che giacciono a migliaia nei congelatori dei laboratori.

SESSUALITA

Diminuisce il desiderio sessuale.

E in calo il desiderio sessuale sia negli adulti sposati sia nei giovani.

il 37% delle coppie, secondo gli ultimi dati del CENSIS, hanno un solo rapporto sessuale la settimana, frequenza che con il passare degli anni si riduce.

Linchiesta effettuata dalla SIMG (Societ? Italiana di Medicina Generale), su tutto il territorio nazionale ha evidenziato che pi? della met? degli intervistate in maniera anonima (549), ha confessato di essere insoddisfatta della propria vita sessuale: pi? le donne (il 58,8%), quasi la met? delle intervistate ha confessato di non raggiungere lorgasmo, che gli uomini (il 53,7%).

Secondo gli psicologi, su 113 milioni damericani ormai accasati, una percentuale compresa tra il 15 e il 20% delle coppie sposate non fa lamore pi? di dieci volte lanno: una cifra che porta gli esperti a definire queste unioni come matrimoni senza sesso.

Oltre la met? dei maschi britannici ? cos? stressata dal lavoro da preferire unora in pi? di sonno al sesso.

Anche per quanto riguarda i giovani le cose non vanno meglio: mentre nel primo rapporto ASPER, indagine sui giovani italiani dai 15 ai 25 anni, che ? stato pubblicato nel 1988, la maggioranza dei giovani (il 37,1% degli uomini ed il 37,5% delle donne), aveva rapporti due – tre volte la settimana, nel 1998 la maggioranza dei giovani (il 23,3% dei maschi ed il 22,0% delle femmine) aveva avuto rapporti 1-2 volte al mese. Per non parlare del fatto che il 13% degli italiani soffre di impotenza pi? o meno grave.

Si pensava, negli anni sessanta, che una liberazione dai tab? sessuali, mediante una migliore conoscenza tra i sessi e una maggiore libert? nei comportamenti, nellabbigliamento e nel linguaggio, avrebbe portato ad un miglioramento nei rapporti intimi. Le cose sono andate diversamente; nonostante il cinema, la televisione ed i giornali non facciano altro che dare consigli e suggerimenti per una migliore intesa sessuale, lobiettivo non ? stato raggiunto; anzi, in tutto il mondo occidentale, si registra un progressivo calo del desiderio sessuale, che si riflette poi, negativamente, non solo sullintesa di coppia, ma anche sulla fecondit?. Il sesso fa ridere nelle battute dei comici e dei barzellettieri, ma diventa spesso dramma tra le lenzuola, poich? ? sempre meno desiderabile: viene dopo il lavoro, le cene, gli amici, le partite di calcio. Anche i giovanissimi considerano il sesso con atteggiamento di noia e dindifferenza. Addirittura si ? scoperto che nelle discoteche sono necessari farmaci come il Viagra per dare tono alla sessualit?.

Aumentano le situazioni domosessualit?, bisessualit?, transessualit?.

Secondo il quarto rapporto ASPER nei giovani maschi tra i 21 ed i 25 anni, il 19,3% si considera omosessuale; il 7,0 bisessuale; il 3,5% transessuale. Nelle ragazze della stessa et? le percentuali sono rispettivamente del 19,7; 8,1 e 2,0.

In qualunque modo si consideri il diverso modo di vivere e sentire la propria identit? e ruolo sessuale: se patologia da capire e da correggere o uno dei tanti modi in cui viene ad esprimersi o ? vissuta la sessualit?, non c? dubbio che tale situazione provoca problemi gravi e di difficile soluzione.

Spesso lomosessualit? ed in special modo la bisessualit?, non sono condizione di serena, netta e chiara scelta interiore ma sono vissute con ansia, disistima e difficolt? nel rapporto con gli altri: genitori, amici, colleghi. La pressione psicologica ? cos? forte che il 22% degli/delle omosessuali ha pensato almeno una volta di togliersi la vita (il 5% ci ha provato; mentre tra i giovani sotto i 20 anni la percentuale dei tentativi di suicidio sale al 19%). In altri casi lomosessualit? ? vissuta quasi in modo coattivo, come vizio da soddisfare in ogni modo e con chiunque, con una continua ed incessante ricerca di nuovi partner per il piacere di provare mille situazioni diverse, senza tenere conto della loro et? e dei loro vissuti sessuali. Ci? porta a fenomeni di proselitismo ai quali, soprattutto da parte dei minori e dei giovani, ? difficile sottrarsi, con conseguente deviazione e confusione sulla propria identit? sessuale che pu? prolungarsi ed accentuarsi nel corso della vita futura. I rapporti omosessuali sono resi ancora pi? facili dallattuale stato di conflitto tra i diversi sessi, dalluso di droghe disinibenti e dalla facilit? di contatti tramite internet. Daltra parte, chi pratica questa continua ricerca di nuovi e giovani soggetti da sedurre, manifesta sensi di colpa e dindegnit? per aver coinvolto altri in questo tipo di pratiche sessuali.

Il legame affettivo nellambito dellomosessualit?, anche quando ? cercato, ? molto meno stabile di quello eterosessuale giacch? non trova nellaltro, omo, quella complementarit? indispensabile nei rapporti affettivi e sessuali, per cui il tradimento, sia fisico, sia sentimentale ? molto pi? frequente. Ci? determina uno stato dinsoddisfazione e di tensione permanente che a volte si cerca di attenuare mediante luso di alcool e droghe, mentre altre volte sfocia in comportamenti ed atteggiamenti sempre pi? strani e bizzarri.

Una condizione di diffusa omosessualit? come quella che si sta attuando nella nostra societ?, unita ad unimmagine di accettazione e di valorizzazione, lorgoglio omosessuale, rischia di provocare una reazione a catena, con conseguente chiusura allinterno del proprio sesso, di un numero sempre maggiore dindividui.

Come dire: Poich? i rapporti con chi ? diverso da me sono difficili, perch? rischiare e lottare? Meglio, molto meglio viverli senza problemi con quelli a me uguali. Poich?, per definizione, la coppia omosessuale ? sterile, questo potrebbe determinare la fine di un gruppo o di una civilt?. Tutto ci? spiega le parole cos? aspre e la condanna cos? netta, verso chi pratica lomosessualit?, da parte della Bibbia. Quando ? in gioco il futuro stesso dellumanit?, la religione, la cultura e la tradizione non fanno sconti!

Aumenta il numero dei partner sessuali.

Mentre nel primo rapporto ASPER del 1988, il numero degli uomini e delle donne che avevano avuto un solo partner sessuale era rispettivamente del 55% e del 68,5%, mentre il 27% di uomini ed il 23,1% di donne aveva avuto 2/3 partner, nel quarto rapporto ASPER del 1998, solo il 19,3% dei maschi ed il 21,5% delle donne intervistate, aveva avuto un solo partner, mentre il 20,3%% degli uomini e il 18,4% delle donne, aveva avuto 2/3 partner. Pi? di 10 partner avevano avuto il 12,0% degli uomini e il 9,6% delle donne.

Questa realt? pu? essere vista in termini positivi: avere pi? partner pu? portare ad una migliore e pi? ricca esperienza affettiva e sessuale. Ci? ? indubbiamente vero, ma gli aspetti negativi di questo modo di gestire il proprio corpo ed i propri sentimenti sono molto pi? numerosi e carichi di conseguenze.

A prescindere da ogni considerazione religiosa o morale, nel DNA di ogni essere umano, ma soprattutto nella popolazione maschile, la ricerca di un partner fedele, e quindi del sentimento di appartenenza, ? molto forte, giacch? limpegno alla fedelt? ha garantito nei millenni e garantisce ancora oggi, due necessit? vitali: lallevamento e leducazione della prole ed i mezzi di sussistenza e di cura per se stessi e per i piccoli.

Quando si nota che laltro, uomo o donna che sia, ha avuto pi? esperienze sessuali, scatta una serie demozioni incontrollabili, proprio perch? innate.

? facile che lui non sia la persona adatta per formare una coppia stabile: come ha cambiato facilmente partner in passato, potr? farlo ancora in un futuro e quindi io e i miei sentimenti ci troveremmo a mal partito. Oppure: Sicuramente lei non ? adatta a formare una famiglia, quindi non sar? in grado di portare avanti un progetto cos? importante e a lungo termine come il matrimonio.

Come ulteriore conseguenza si potranno avere considerazioni di questo tipo: Se laltro mi pu? lasciare o tradire, il mio investimento affettivo non deve essere eccessivo per evitare di farmi del male. Oppure: Se laltro non ? in grado di formare e portare avanti una famiglia il mio coinvolgimento verso questa realt? di coppia deve essere limitato al minimo.

Il livello della relazione tende ad abbassarsi e ad autolimitarsi. Inutile pensare al matrimonio e alla famiglia, godiamoci le cenette al lume di candela, i giochi tra le onde del mare, le passeggiate con gli amici, il ballo e lo sballo in discoteca, e poi? E poi basta. Capita sempre pi? spesso che coppie che stanno insieme da diversi anni, si rompano verso i trentanni, alla vigilia di un possibile matrimonio, quando finalmente, dopo decenni di studio, si ? trovato un lavoro e vi sarebbe la possibilit? di mettere su famiglia.

Molto spesso non sembra vi sia un motivo concreto, lei o pi? spesso lui, si allontanano con la fatidica frase: Non me la sento, voglio pensarci, lasciando sconcertato laltro. I motivi della rottura non nascono in quel momento, ma si evidenziano nellet? in cui la coppia ed i singoli dovrebbero necessariamente dare una svolta alla loro vita.

Non mancano, inoltre, le generalizzazioni che aggravano ed inquinano, anche per il futuro, i rapporti di base con laltro sesso: se sono molte le ragazze che si comportano in questo modo Tutte le ragazze sono facili, inaffidabili, volubili. Se molti uomini si comportano in questo modo: Tutti gli uomini sono traditori, immaturi, bambini incoscienti.

Vi sono, infine, i problemi legati al rischio di AIDS che attualmente si trasmette soprattutto tra gli eterosessuali e delle altre malattie trasmissibili sessualmente che rendono molto problematica e pericolosa una vita sessuale allegra.

DISTURBI PSICHICI

Aumentano i disturbi psichici.

Non ? facile quantificare e mettere in relazione i disturbi psichici per evidenziare un loro aumento o loro diminuzione nel tempo e ci? per vari motivi:

a) la classificazione anche mediante luso di strumenti creati a questo scopo come il DSM, non sempre avviene in maniera corretta;

b) la valutazione quantitativa dei sintomi stessi ? spesso affidata alla sensibilit? ed agli strumenti comunicativi del paziente e del medico;

c) il maggior o minore uso di psicofarmaci, pu? essere causato, come per un qualsiasi prodotto, da un maggiore o minore benessere economico, dalla pubblicit? che li accompagna, dalla maggiore o minore restrizione legislativa nella compilazione delle ricette dettata dai vari stati e governi.

Nonostante ci?, la sensazione che gli addetti ai lavori hanno (psichiatri, psicologi, pedagogisti), ? che siano in netto aumento, nellet? evolutiva, i disturbi pervasivi dello sviluppo: autismo e disturbi aspecifici; i disturbi affettivi; la sindrome disattentivo-ipercinetica; i disturbi della condotta; i disturbi dansia; i disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia). Negli adulti sono in aumento i disturbi del sonno e della sfera affettiva: le depressioni, spesso accompagnate dalle sindromi ansiose.

Le citazioni che seguono ci possono dare unidea della problematica.

La depressione costituisce una condizione patologica molto frequente, con una prevalenza che giunge fino al 8% nella popolazione generale. Questo disturbo ? anche associato allemergenza di gravi deficit in svariate aree di funzionamento (familiare, lavorativo, sociale) e ad un elevato rischio di mortalit?, dovuto principalmente alla possibile messa in atto di condotte suicidarie.

I tassi di prevalenza, indicati negli studi dellultimo decennio, mostrano una generale tendenza ad una maggiore diffusione dei disturbi dellaffettivit? in et? giovanile. In ascesa sono anche, come sar? detto in seguito, i dati inerenti al parasuicidio e al suicidio e i legami tra queste situazioni di emergenza e la depressione in senso lato sono noti.

Secondo unindagine dellEurisco riportata dal prof. Bosio nel 1986 soffriva di insonnia il 21,2% degli italiani, due anni dopo, nel 1988 soffriva dinsonnia il 24,9% degli italiani. Rimaneva invece in pratica invariata al 40% il numero delle persone che soffrivano di tensione e stress.

Lo stress da lavoro, lansia, la vita logorante. Parole entrate a far parte ormai del vocabolario duso quotidiano, e a buon motivo. Il 70/80%, infatti, della popolazione dei paesi industrializzati ha sofferto almeno una volta nella vita di manifestazioni che si accompagnano allansia. Sudorazione, paura immotivata, timore di imprevisti, sensi di colpa.

Laumento del tentato suicidio in et? evolutiva, che si registra in tutti i paesi industrializzati ne ha fatto un problema di primaria importanza, tanto che dal 1989 ? considerato negli Stati Uniti un problema nazionale di salute mentale.

In unindagine del centro ricerche sociologiche Labos sulla condizione giovanile si rileva che il 43% dei giovani in et? compresa tra i 15 e i 20 anni ha grossi problemi affettivi e relazionali entro la famiglia, il che vuol dire che circa la met? delle famiglie con figli adolescenti non riesce a dare un adeguato supporto affettivo ai propri ragazzi. E questo costituisce un elemento di fragilit? dei legami familiari che poi produce conseguenze di disagio. Infatti, per molti studiosi la povert? entro la rete familiare, soprattutto per quanto riguarda la situazione dei giovani, va misurata non soltanto per quanto riguarda cifre di consumi o di reddito disponibile, ma anche di relazioni affettive e di esclusione sociale.

Nella casistica dellautore del presente articolo, ? stata riscontrata depressione nel 12,6% dei soggetti esaminati, cio? in 76 dei 600 pazienti abituali (360 donne e 240 uomini), che frequentano tale studio medico. Nielsen e Williams hanno riscontrato in pratica la stessa incidenza (12%) nello studio da loro svolto sullassistenza medica ambulatoriale. Essi ritengono che la sindrome depressiva, spesso non sia diagnosticata: il 50% dei depressi che hanno formato oggetto del loro studio non erano stati riconosciuti come tali dal loro medico curante. Sempre secondo la statistica dellautore, la depressione nelle donne ? stata cinque volte pi? frequente rispetto agli uomini.

Elemento comune di tutti questi studi ? stato quello di ribadire e amplificare ulteriormente il dato, gi? segnalato negli anni 50, di unaltissima prevalenza delle patologie legate ad ansia e depressione.

I dati sono allarmanti. Stando alle statistiche diffuse dal comitato dei cittadini per i diritti delluomo negli ultimi 5 anni negli Stati Uniti il numero dei bambini che si sono suicidati ? aumentato del 600%.

La sofferenza psichica si manifesta anche mediante le risposte dirette ai questionari del rapporto Asper: il 22,2% dei maschi ed il 23,4% delle femmine tra i 15 ed i 25 anni dichiara di avere sofferto di crisi depressive; il 28,7% dei maschi ed il 31,0% delle femmine dichiara di avere sofferto senso di solitudine e abbandono.

Laumento dei disturbi psichici (ansia e depressione) nella societ? occidentale contemporanea ? soprattutto appannaggio della popolazione femminile e dei minori. Questo la dice lunga sia sui miglioramenti della condizione femminile dopo gli anni dellemancipazione, sia sul futuro della societ? umana costituito dai bambini; ma d? anche delle indicazioni di tipo economico a quei politici e finanzieri che ragionano in termini di denaro. Una condizione psichica sfavorevole della popolazione comporta, e comporter? ancora di pi? nel futuro, dei costi sociali, relazionali ed economici considerevoli che tenderanno a perpetuarsi e ad accentuarsi nel tempo.

A. Costi economici.

Il disturbo psicologico ha dei costi economici notevoli che solo negli ultimi anni si ? riuscito a valutare e quantificare correttamente, tanto che lOrganizzazione Mondiale per la Sanit? indica la depressione, e le malattie mentali come il gruppo di patologie che provocano i costi pi? alti per la societ?. Una persona in preda allansia, o alla depressione ha spesso necessit? di terapie che si protraggono per anni; si assenta pi? frequentemente dal lavoro per visite mediche e ricoveri; rende notevolmente meno nella sua attivit? rispetto ad una persona serena ed equilibrata; infine spesso, una persona con disturbi psicologici inquina lambiente di lavoro con la sua tensione, il suo scetticismo, laggressivit?, la chiusura, lapatia. Per tali motivi, anche limpegno di chi gli sta attorno, tende a scadere. Se a questi si aggiungono i costi economici indiretti dovuti alle problematiche relazionali e sociali ci si accorge che le societ? miopi, che impegnano buona parte delle proprie energie nelle attivit? produttive ed economiche, nel tempo vengono ad essere pesantemente punite proprio negli aspetti finanziari che sono loro pi? cari.

B. Costi relazionali.

Una persona con problematiche psicologiche di una certa rilevanza ha difficolt? ad instaurare un rapporto affettivamente sereno, maturo, stabile, impegnato, aperto alla vita; anche quando ci riesce e quindi le si apre la possibilit? del matrimonio o della procreazione, porta inevitabilmente i suoi problemi psicologici nel rapporto di coppia e nellattivit? educativa con conseguenze disastrose sul benessere psicologico della famiglia, dellaltro coniuge e dei minori.

C. Costi sociali.

I costi dovuti allimpatto sociale possono essere molto pesanti quando personalit? disturbate riescono ad assumere importanti ruoli politici, in quanto tendono ad utilizzare le altre persone ed il potere che detengono in modo incongruo e gravemente distruttivo.

Daltra parte anche i comportamenti asociali spesso hanno come protagonisti delle personalit? disturbate, fragili, introverse.

DISTURBI DELLE CONDOTTE ALIMENTARI

Aumenta lobesit?.

Nel 2002 gli italiani obesi erano il 25% del totale della popolazione e di questi il 12% era in et? pediatrica.

Almeno 20 milioni di italiani hanno problemi di peso e, di questi, oltre 4 milioni sono obesi.

Il 36% dei bambini italiani sono in sovrappeso. E il record europeo.

Cos? come la nostra mente e la volont? hanno difficolt? a gestire bene labbondanza di denaro e per questo lutilizziamo spesso male e a sproposito, il nostro corpo ha difficolt? a gestire labbondanza di cibo. I motivi sono uguali: lumanit?, tranne qualche categoria particolare, nei suoi milioni danni di storia non ? mai stata ricca, n? di beni materiali, n? di alimenti, quindi ha imparato a gestire bene la povert? e la fame; ha invece grosse difficolt? ad utilizzare correttamente la ricchezza e lopulenza.

Daltra parte le occasioni per pranzi pantagruelici sono aumentate enormemente: le cene con gli amici, con i parenti, le numerosissime feste, sono tutte occasioni per abbuffarsi. Il settore della ristorazione: bar, pizzerie, trattorie, fa affari doro con tutte le categorie sociali e con le persone di ogni et?. Linattivit?, davanti alla televisione, stimola ad ingozzarsi di pop-corn, pizza, birra e altri cibi non proprio dietetici.

Laumento del numero delle persone obese comporta oltre che danni organici, come laumento dellipertensione, dei trigliceridi, delle malattie cardiovascolari e del diabete, una diminuzione della fertilit? ed un aggravamento del disagio psicologico. Sempre di pi? in una societ? che ci vuole tutti magri e belli, limmagine di un corpo in soprappeso, o chiaramente deforme e per giunta sterile, comporta conflittualit? interiore, sensi di colpa e disistima per non riuscire a controllare il proprio appetito.

Soprattutto il sesso femminile passa buona parte del suo tempo con un occhio alla bilancia e laltro al piatto, in una continua dieta: al grissino, alla mela, dissociata, al fantino, al pompelmo; per poi lasciarsi andare, ingozzandosi di cibo, nelle occasioni.

I giovani sono bombardati da stimoli contrastanti: da una parte sono proposti dalle pubblicit? dolci e cibi ricchi di calorie, dallaltra sono presentati come modelli femminili e maschili donne e uomini dalle forme perfette. In soggetti psicologicamente pi? labili si possono innestare forme di bulimia o danoressia, con conseguenze per la vita stessa delle persone che soffrono di tali malattie psichiche, ma anche con grave disagio per i familiari e gli amici che sono costretti, per decine danni, a confrontarsi con una persona che porta a spasso lo spettro della morte.

DEVIANZA

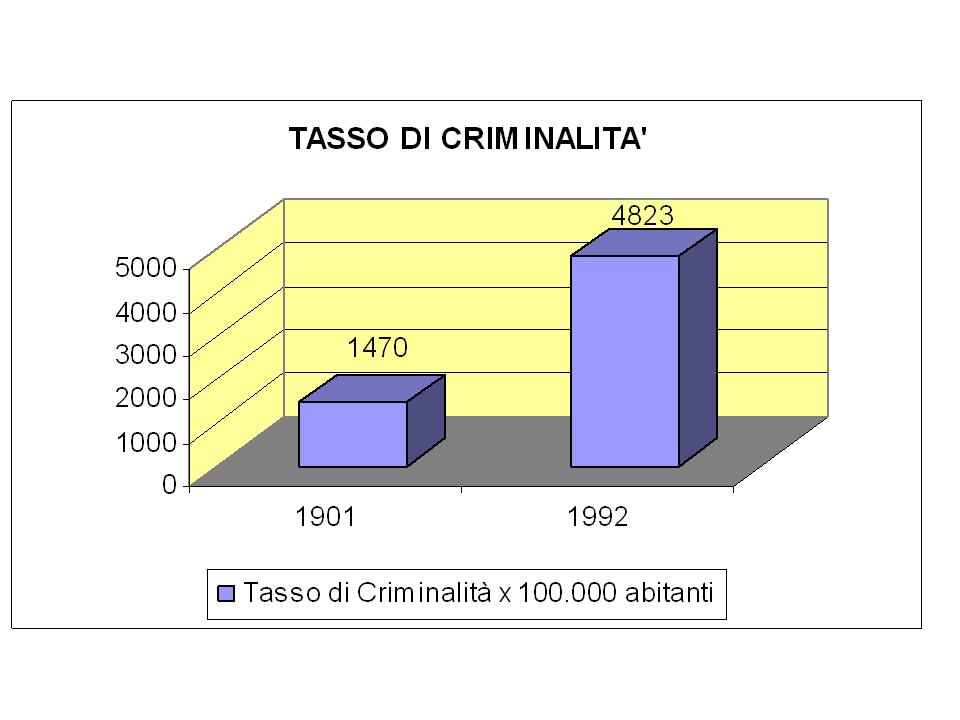

Aumenta la criminalit?.

In Italia, secondo i dati ISTAT il tasso di criminalit? nellultimo secolo si ? pressoch? quadruplicato. E passato da 1470 ogni 100.000 abitanti nel 1901, a 4823 per 100.000 abitanti nel 1992.

Se si esamina la criminalit? degli ultimi trentanni, fatto 100 il tasso nel 1970 per gli omicidi (consumati e tentati), nel 1999 esso era 228; per i furti 331; per le rapine lindice arrivava nello stesso anno a 1975.

La criminalit? ? cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi due anni a tal punto che la Francia ha superato gli Stati Uniti: 4255 per 100.000 abitanti, contro 4.135 per 100.000 degli Usa.

Inquietanti i dati di queste tabelle in riferimento alla violenza che sembra caratterizzare la societ? e il mondo doggi. Emana violenza il mondo degli adulti, aleggia violenza su quello dei giovani, promette violenza il mondo di domani.

Ma anche il sentire quotidiano della popolazione giovanile ci pu? dare delle indicazioni sulla violenza nella societ? attuale:

Il mondo degli adulti ? giudicato come egoista dal 38,4% dei giovani, solo 8,9% lo vede solidaristico. Il 35,8% lo giudica illegale e corrotto e solo l8,0% lo vede onesto; il 27,6% lo giudica violento, solo il 7,6% lo vede amicale.

Il mondo giovanile ? visto nel 50,1% dei giovani violento e solo il 31,2% lo vede amicale. Il 32,5% lo vede irresponsabile; il 18% lo vede illegale e corrotto e solo il 10,2% lo vede onesto, il 7,5% allegro.

Aumentano i delitti in famiglia.

Sono in aumento i delitti familiari e passionali. Se nel 2000 rappresentavano il 75% dei casi, nel 2002 sono arrivati all 80%

Ogni due giorni nei primi quattro mesi del 2003 vi ? stato un morto dovuto a delitti nellambito familiare.

Ad uccidere sono soprattutto gli uomini. Ma dietro ogni uomo che uccide, che colpisce, che ferisce, vi ? spesso una storia di soprusi e di violenze al femminile poco visibili, attuati mediante parole e comportamenti che provocano, colpiscono, offendono, sviliscono, umiliano. Comportamenti invisibili agli occhi del gran pubblico e davanti alle leggi di una societ? sempre pronta a capire, consolare e proteggere la donna, vista il pi? spesso come essere amorevole, fragile, debole e vittima piangente delle prepotenze del maschio!

Aumenta la violenza sui minori.

In Italia ogni anno 15000 minori subiscono maltrattamenti (nel 43% dei casi le vittime hanno meno di 13 anni, mentre nel 20% meno di 7 anni).

Secondo i dati raccolti nel 1996 dallassociazione Telefono Rosa, la violenza sui minori ? in aumento in tutte le sue espressioni: nel 1995 gli adolescenti vittime della violenza erano stati lo 0,7 del totale, nel 1996 la percentuale ? cresciuta fino al 4,3 % (sei volte di pi?) del totale. Nella fascia tra i 19 e i 24 anni si ? passati dal 5,2% del 1995, al 7,2% nel 1996.

Non ? facile definire il concetto di violenza sui minori. Ernesto Caffo utilizza questa definizione: – E violenza sul minore «qualunque condizione che possa limitare in termini significativi le potenzialit? naturali dei soggetti in et? evolutiva –

Se si accetta questo tipo di definizione gli sforzi ed i tentativi da parte della nostra attuale societ? di coprire in ogni modo questo problema sono tali e tanti da apparire patetici, se non ridicoli.

Un modo ? quello di trasferire il problema della violenza presso i popoli barbari, arretrati e incivili del terzo e quarto mondo, specialmente, dopo l11 Settembre, se di religione musulmana. Per tale motivo si elencano gli abusi sessuali, il lavoro minorile, le mutilazioni femminili.

Nellambito nazionale, invece, la pi? frequente ed attiva delle modalit? ? quella di relegare questo problema nel campo di una piccola minoranza di soggetti patologici: i pedofili. Contro di loro continuamente vengono scagliati gli strali della polizia, della magistratura e della pubblica opinione. Ogni notizia che li riguarda ? riportata a lettere cubitali dai mass media. L’orco, il lupo, l’uomo cattivo ? diventato in questi anni il pedofilo.

A. Censi cos? si esprime: Ormai la pedofilia ? una vera e propria emergenza, ogni giorno la cronaca cinforma di violenze e orrori perpetrati su bambini per fini sessuali. Lultima rivelazione ? venuta da Telefono Arcobaleno, che ha denunciato le centinaia di terribili immagini esposte in due siti internet, che mostrano sevizie compiute su bambini che vanno dai pochi mesi di vita ai nove anni.

Fanno, inoltre, notizia ed occupano le prime pagine dei giornali i bambini gettati dalle madri nei cassonetti della spazzatura, quelli sfruttati per il lavoro nero o per l’accattonaggio, i ragazzi inseriti nel settore dello spaccio degli stupefacenti, quelli picchiati a sangue dai genitori.

E per il resto? Nulla.

Pochi si occupano di sapere se, ad esempio, levoluzione dei bambini sottratti al loro ambiente naturale e precocemente inseriti in un ambiente particolarmente carico di competizione, aspettative e quindi a rischio di frustrazioni, com? quello della pubblicit?, del cinema, della televisione o dello sport agonistico, comporti o no un danno nello sviluppo psicologico. Sappiamo che in questi casi per raggiungere certi traguardi i genitori e quindi anche la societ? spesso sottovalutano i ritmi di vita poco adeguati, i rischi morali dellambiente in cui i bambini vengono ad inserirsi, la privazione dei normali e spontanei giochi infantili, il loro bisogno di amicizia.

Ancora meno ci si occupa dei bambini che vivono molte ore della giornata in un ambiente malsano fatto di violenza, morte, pornografia e volgarit?, creato in tutte le ore del giorno e della notte dalla televisione, dai videogiochi, da internet.

Per non parlare dei bambini angosciati, contesi, strumentalizzati, deprivati affettivamente a causa della conflittualit? tra i genitori.

Come sono ignorati i tanti bambini che trascorrono i loro anni migliori tra il cemento e lasfalto delle grandi citt?, senza il vivificante contatto con il verde e la natura, cos? importante per una normale crescita umana.

Ed infine i tanti, i troppi bambini sistemati come pacchi postali o posteggiati presso i nonni, con le baby-sitter, negli asili nido, nellattesa che i genitori li ritirino, tornando dal lavoro, dal cinema, o dalla cena con gli amici.

Ci appare molto malata una societ? che aggredisce il bambino, che stupra il bambino, ma ci appare anche molto malata una societ? che spaventa, che turba, che scandalizza o che priva il bambino dei suoi bisogni pi? essenziali. E se parliamo di bambini parliamo degli esseri che rappresentano il futuro stesso della societ?, per cui istintivamente dovremmo provare intensi ed immediati sentimenti di protezione, di difesa, di affetto, di tenerezza di aiuto connaturati allumanit? stessa, ma direi anche alle caratteristiche proprie di ogni razza, che tende a proteggere tutti i propri cuccioli, a costo della propria vita.

C? poi unaltra modalit? attraverso cui cerchiamo di giustificare i nostri comportamenti ed ? la sottolineatura degli elementi genetici. Come dire che se il bambino ha delle paure, ? depresso, ansioso, o ? chiaramente disturbato, la causa risiede dentro di lui: nella sua costituzione genetica; noi genitori e la societ? nel suo complesso non abbiamo alcuna responsabilit?, possiamo solo dare psicofarmaci per alleviare i suoi sintomi e studiare e lavorare per modificare tale situazione congenita in attesa che la scienza riesca ad affrontare anche questo problema.

Ancora una volta spostando il problema allesterno (i popoli barbari, lorco, il pedofilo) o allinterno (i cromosomi), riusciamo, forse, a dormire sonni tranquilli!

MATRIMONIO E FAMIGLIA

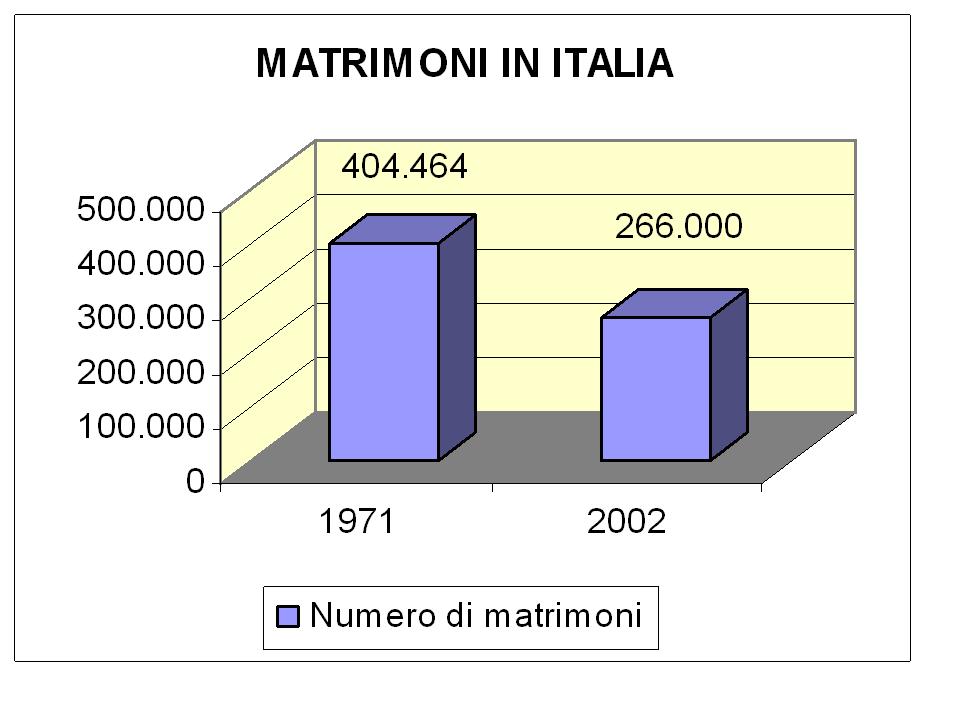

Diminuiscono i matrimoni.

Nel 1971 i matrimoni sono stati 404.464; nel 2002 sono stati 266.000 (fonti ISTAT e Ministero della Giustizia).

Rita Querz? riporta sul Corriere della sera del 4 Giugno 2003, una ricerca effettuata dal settore Statistica del Comune di Milano su 900 donne di et? compresa fra i 20 e i 49 anni, da cui si evidenzia che l83,2% delle milanesi gradisce vivere non sposata soprattutto se ha la possibilit? di avere una situazione sentimentale stabile.

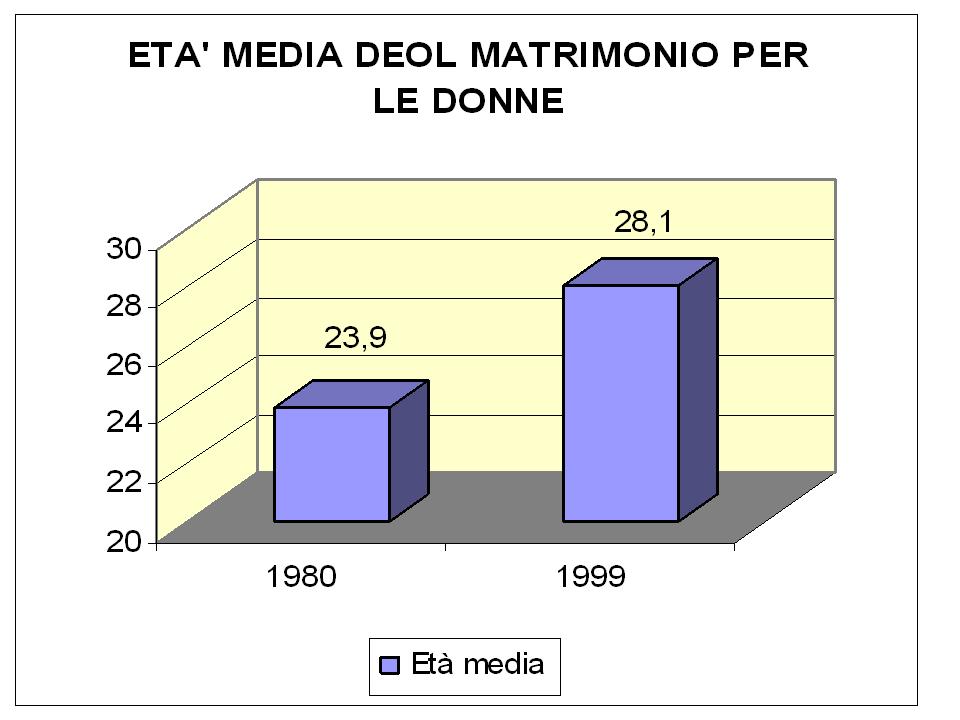

Aumenta let? media del matrimonio

In Italia nel 1980 let? media del matrimonio per le donne era di 23,9 anni, nel 1999 ? stata di 28,1.

In Svezia nello stesso anno let? media per gli uomini ? stata di 32,9 anni, mentre quella per le donne ? stata di 30,4 anni; (Rilevazione Eurostat).

Aumenta linfedelt?.

Secondo il 4 rapporto Asper, i maschi fedeli, nella popolazione giovanile che va dai 15 ai 25 anni sono il 36,6% mentre le donne fedeli sono il 37,1%. Ha tradito il 57,7 dei maschi ed il 58,1% delle femmine. Ha tradito solo una volta il 26,4% dei maschi ed il 25,8% delle donne; tradisce sistematicamente il partner l8,4% dei maschi ed l8,9% delle femmine. Nel tradimento gli uomini prendono liniziativa nel 63,2%, mentre le donne prendono liniziativa nel 68,8%.

Lavventura extraconiugale ha danneggiato la relazione ufficiale: nel 21%, ha determinato linterruzione dei rapporti sessuali, ed in un altro 21% ha portato alla separazione.

Sono il 52% le donne che, tra quelle che tradiscono il partner, sono sposate ( Aied).

Negli Stati Uniti un numero crescente di donne tradisce il marito e lo fa senza alcun rimorso, secondo uno studio della sessuologa Susan Shapiro Barash. Della ricerca riferisce il New York Post in un servizio sul Perch? le donne tradiscono. Il 90% delle mogli traditrici interpellate, ha detto di aver avuto una relazione extraconiugale senza provare alcun senso di colpa. La stragrande maggioranza ha sentito di avere il diritto di farlo. In base al suo studio oltre il 60% di tutte le donne sposate ? destinata ad avere almeno unesperienza sessuale fuori del matrimonio.

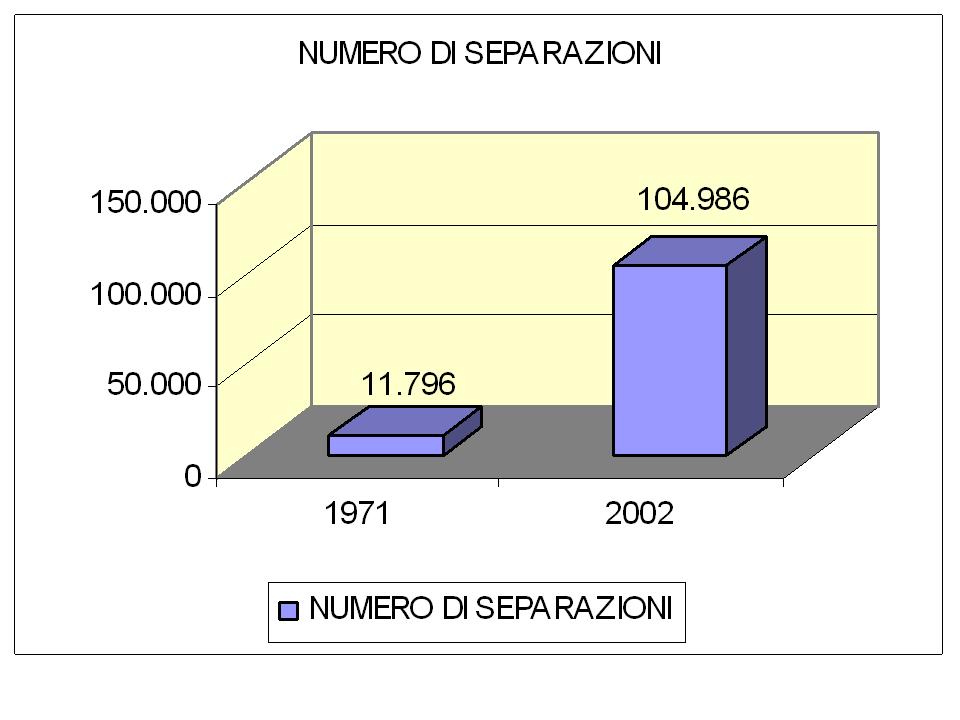

Aumentano le separazioni ed i divorzi.

Le separazioni nellanno1971 sono state 11.796, nel 2002 sono state 104.986 (Fonti ISTAT 1971-2000) e Direzione Statistica del Ministero della Giustizia (2001-2002).

Il totale delle coppie separate ? di 1.327.553( dal 1971 fino al 2002). Il totale delle coppie separate che ancora non hanno divorziato in Italia ? di 562.855; il totale delle coppie divorziate ? stato negli stessi anni di 764.698.

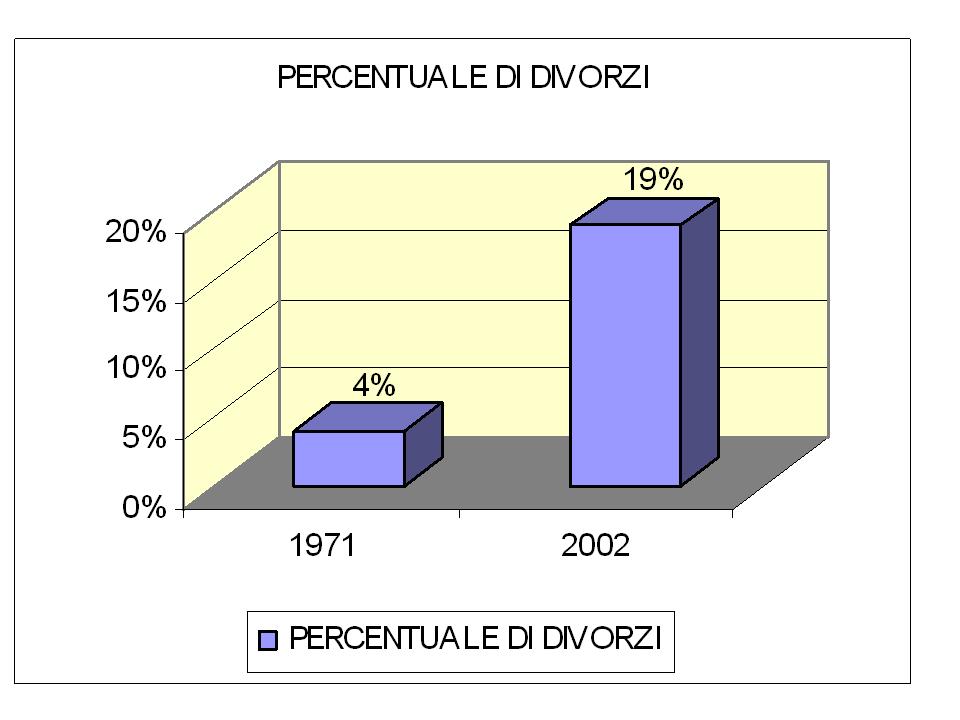

Il numero ? cresciuto progressivamente dalle 17mila dei primi dodici mesi del 1971, fino a superare quota 50mila nel 2001. Nel 1971 i divorzi erano poco pi? di 4 ogni 100 matrimoni. Nel 2002 vi sono stati 19 divorzi ogni cento matrimoni.

Nel 2000, Il 10% delle coppie si ? lasciato dopo 40-50-anni di matrimonio: sono chiamati i divorzi grigi. Nel 1990 erano il 5%.

Anche nella cattolicissima Irlanda il tasso dei divorzi ? pi? che raddoppiato tra lanno 1986 ed il 1996.

Il 70% dei divorzi ? chiesto dalle donne.

Non tutti i separati chiedono il divorzio e ci? per vari motivi: il costo, lo stress che nasce da infinite discussioni, motivi religiosi, la perdita dellinteresse per un nuovo matrimonio.

Aumentano le unioni irregolari.

In Francia, nel 1999, fra i giovani fino a 28 anni, le coppie conviventi erano pi? numerose delle coniugate. Nel 1997 il 40% delle nascite ? avvenuto fuori del matrimonio. Per i primogeniti la percentuale di nascite fuori del matrimonio sale al 53%.

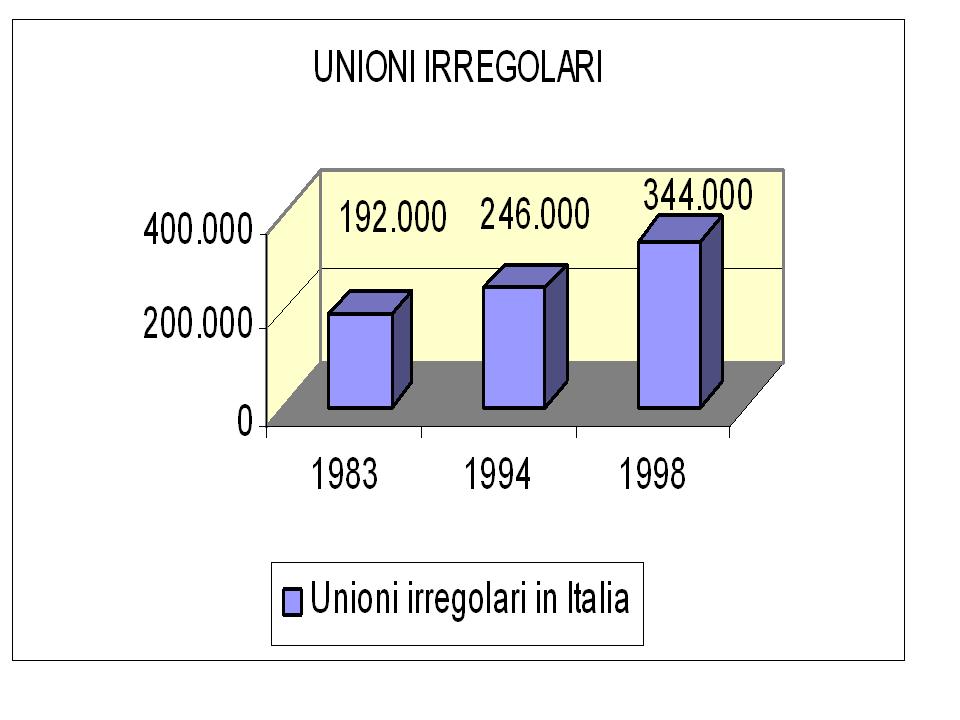

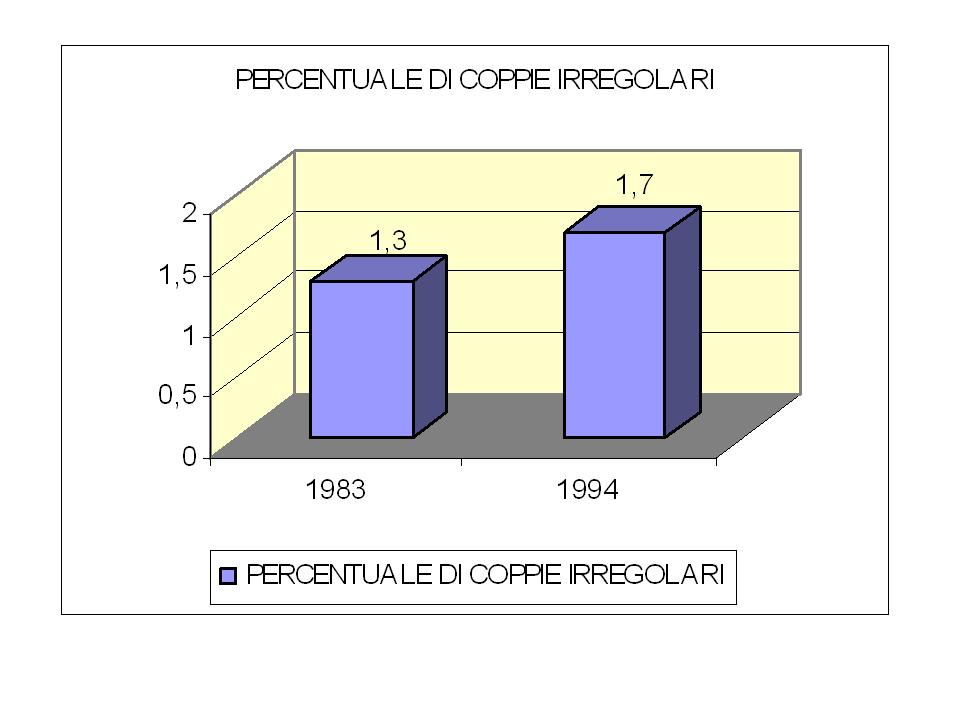

In Italia (secondo lISTAT) le unioni irregolari erano 192 mila (1,3% di tutte le coppie) nel 1983, mentre sono diventate 246 mila (1,7% di tutte le coppie) nellanno 1994, e 344mila nel 1998.

Senza contare le giovani coppie, che sfuggono alla rilevazione visto che mantengono la residenza anagrafica presso la famiglia di origine. Non sono inoltre comprese le unioni libere e le famiglie ricostruite, per un totale di circa il 10%.

Aumentano i figli che abitano in famiglia fino a tarda et?.

Sempre pi? spesso nelle famiglie italiane si ha la presenza di almeno un figlio, ancora celibe o nubile, con et? compresa tra i 18 e i 30 anni. Ogni 100 giovani di 18 30 anni, poco pi? di 72 vivono sotto il tetto familiare. Questincidenza ? pi? alta nelle regioni del Sud e delle Isole rispetto a quelle del Centro e del Nord,

Aumentano le famiglie con un solo genitore.

In Italia sono circa il 12% le famiglie monogenitoriali. (Dati ISTAT 2001)

Laffidamento dei figli alla madre dopo la separazione ? stato nel 2002 dell82,7%; nel 1996 era del 90%.

Laffidamento dei figli al padre era del 7,3% nel 1996, attualmente ? del 6,4%. E aumentato laffidamento congiunto o alternato che attualmente ? del 9,4%, mentre nel 1996 era 1,9%.

Nel Regno Unito il 13% dei bambini ha un solo genitore, nella maggior parte si tratta di donne single o separate o divorziate.

Le famiglie con un solo genitore hanno un rischio di povert? nettamente superiore alle famiglie con due genitori, mentre nel contempo ? pi? lenta luscita da una situazione di povert?.

Remo Siza sulla Rivista del Volontariato riferisce che: Le famiglie costituite da un solo genitore, donna, rappresentano una quota crescente di famiglie povere: costituiscono il 12,2% delle famiglie povere, sebbene nel complesso delle famiglie italiane esse rappresentino l11%, e il loro numero cresce costantemente ( nel 1998 erano il 9,6%).

Aumentano i nati al di fuori del matrimonio.

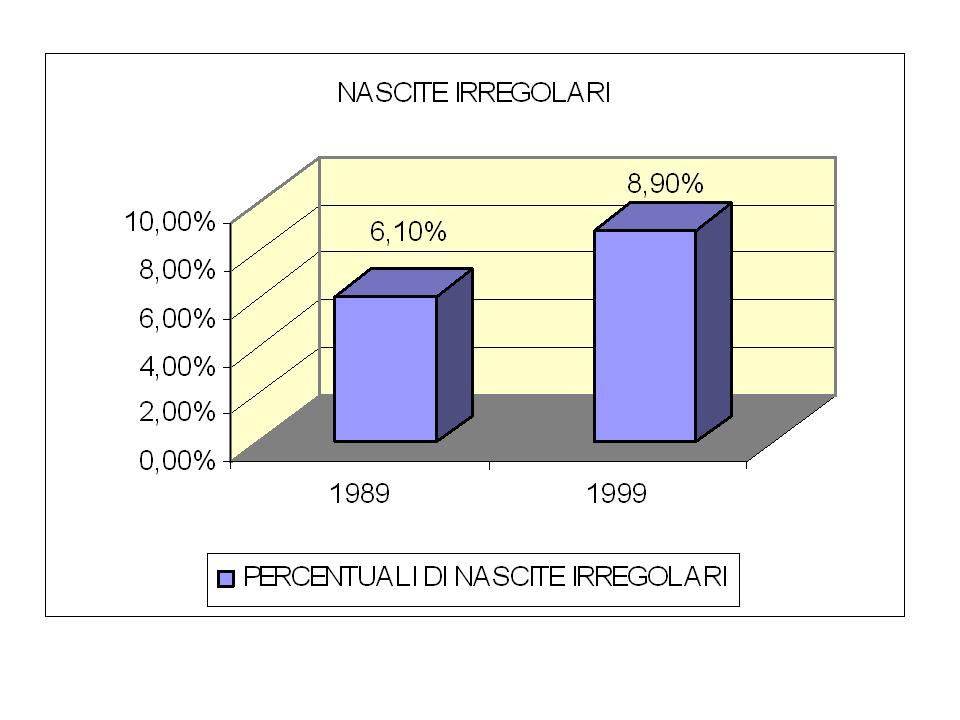

Accanto alla maggiore libert? sessuale vi ? come corollario un maggior numero di partner sessuali, con aumento dei figli nati al di fuori del matrimonio. LItalia ?, in questo senso, una delle nazioni pi? fortunate: la percentuale di bambini nati al di fuori del matrimonio ? di circa l8,9% (dati ISTAT1999), era il 6,1% nel 1989.

Da un rapporto di Eurostat nel 1999, i figli nati nei paesi europei al di fuori del matrimonio sono stati il 27,2%, con un incremento rispetto al 1980 del 200%.

In Svezia nello stesso anno 1999, i figli nati fuori del matrimonio erano il 55,3%.

Aumentano i single.

Erano poco pi? di un milione i residenti soli nel 1951, sono stati 5,5 milioni nel censimento del 2001. Per cui il fenomeno coinvolge poco meno del 10% dei residenti.

La composizione dei single ? molto variegata. Si tratta di persone anziane, soprattutto donne in stato di vedovanza, persone divorziate o separate, giovani uomini e donne che hanno preferito o sono state costrette a rinunciare al matrimonio e ad una famiglia. Il numero di questi ? in costante aumento. Mentre nel 1991 erano in condizione di single 3,4 giovani ogni 100, nel 2001 tale incidenza si ? quasi raddoppiata ( 5,2 per 100). Meno rilevanti sono invece gli incrementi degli analoghi valori per gli adulti ( da 6,0 nel 1991 a 7,8 nel 2001 e per gli anziani ( da 24,7 a 26,3)

Si dir? che E meglio essere soli che male accompagnati, e che la solitudine emozionale, il sentirsi soli, la si pu? provare anche stando in mezzo alla gente, ma non vi ? alcun dubbio che la mancanza di una persona accanto a noi, vicino a noi, pesa come un macigno sullanimo umano. Gli umori e i pensieri tristi fanno compagnia ai single, specie nelle festivit? e nei giorni canonici: Natale, Pasqua, compleanni, onomastici. Sono soprattutto questi giorni, dedicati allincontro e al dialogo, in cui le famiglie numerose si ritrovano e nella compagnia si allietano, che i single vorrebbe cancellare dal calendario. Ci sono poi le tante, troppe odiate sere, trascorse davanti alla TV che borbotta parole incomprensibili mentre la pubblicit? ti fa vedere un mondo patinato e felice che non ti appartiene. Nel frattempo il tuo animo ed il tuo pensiero corrono a tutto ci? che non hai, che ti manca: una voce, un corpo, una persona reale con cui condividere parole, pensieri, emozioni. Per non parlare delle malattie nelle quali la presenza e la cura affettuosa di una persona che ti vuol bene sarebbero pi? preziose di ogni altra terapia.

VOCAZIONI RELIGIOSE

Diminuiscono i sacerdoti ed i religiosi.

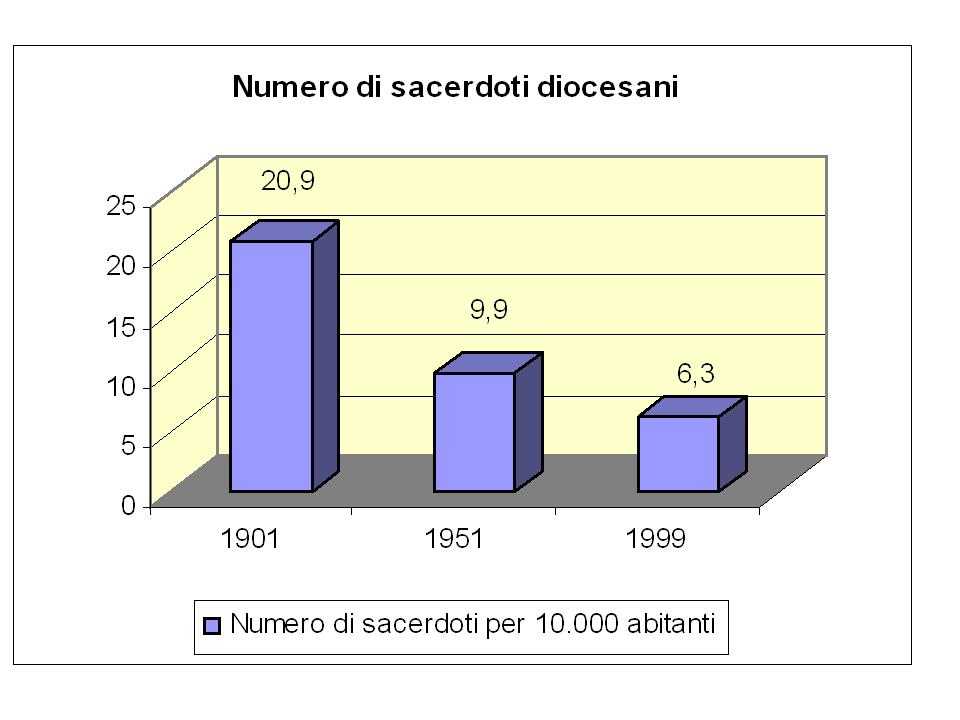

Dal mensile Vita pastorale si evincono alcuni dati sconfortanti sul calo delle vocazioni religiose: il numero dei sacerdoti diocesani allinizio del secolo, nel 1901, era di 20,9 per diecimila abitanti, nel 1951 era di 9,9, nel 1999 i sacerdoti si erano ulteriormente ridotti a 6,3 per diecimila abitanti, mentre, cos? com? avvenuto per la popolazione generale ? aumentata la loro et? media.

La diminuzione dei sacerdoti e dei religiosi pu? essere vista dagli atei ed anticlericali con soddisfazione e gioia come segno di laicizzazione del tessuto sociale, ma ad un esame appena pi? obiettivo non pu? non preoccupare il dato che un popolo di profonde radici cristiane, com? quello occidentale, non riesca ad esprimere, attraverso i suoi figli, un forte e deciso impegno pastorale. Daltra parte, la diminuzione di giovani che rifiutano il ministero sacerdotale va di pari passo con quella daltri giovani che rifiutano limpegno familiare. Tra i due dati non ? difficile scorgere delle concordanze e delle similitudini, sia nelle cause sia nelle conseguenze di queste fughe.

DISAGIO GIOVANILE

Aumenta lo svago disimpegnato e le scelte di vita prive di contenuti ideali.

Nel quarto rapporto Asper avvertiva noia il 34,4% dei maschi ed il 33,0% delle femmine.

Mentre solo il 50% dei giovani legge un libro lanno, negli ultimi decenni sono aumentate le ore trascorse davanti alla televisione, ai videogiochi, ma soprattutto sono aumentate le notti trascorse a bighellonare nei bar, nelle pizzerie, nei pub, nelle paninerie, nelle discoteche. Pi? che un sano riposo o divertimento sono cercate tutte le occasioni di sballo mediante un cocktail fatto di musica assordante e ripetitiva, luci psichedeliche, alcool, droga e sesso. Aumentano la noia ed il disgusto verso la vita e se stessi. K. Rahner riporta la frase di un ragazzo che sta diventando impotente, abulico, inutile: Sono arrivato al punto di non preoccuparmi del domani; tutto mi ? indifferente, e mi sono abituato a questo ritmo. Ogni giorno comincia e finisce allo stesso modo. Bevo molto e, per la maggior parte del tempo, mi perdo dietro ai sogni.

Da una parte ci sono i giovani che si impegnano nel volontariato a favore dei poveri, degli emarginati e degli handicappati, dallaltro, e sono in grande maggioranza, ci sono loro, i ragazzi senza o con scarsissima progettualit?, che si trascinano annoiati da un bar allaltro, da una discoteca allaltra, alla ricerca anche della pi? piccola e fugace emozione che possa scuoterli dal torpore.

Cos? li descrive lo psichiatra M. Allone: Lattesa da cui non si attende niente. Labbandono della lotta. Tutto ? vissuto in maniera assoluta e generica: senza approfondimenti o specificazioni. Il niente della noia, il vuoto abissale che tutto inghiotte: mete, scelte.

E ancora: Devono stordirsi per poter sentire. Lesperienza deve essere acuta, per poterla vivere, come se alle giuste tonalit? ogni cosa diventasse indifferente.

I giovani sono i primi a capire che i loro comportamenti ed i loro valori sono tragicamente poveri. Sul Corriere della Sera, Sara, una ragazza scampata ad un incidente automobilistico in cui avevano perduto la vita quattro suoi compagni, confessa: Ma quali valori? Noi ragazzi non siamo per niente puri, ne combiniamo di tutte, non diamo importanza a niente. Il mondo ? diventato uno schifo, per questo tanto vale andare avanti giorno per giorno: oggi ci siamo, domani forse no.

Aumentano le difficolt? scolastiche.

Nonostante che allesame di maturit? del 1950 fosse promosso solo il 71,3%, degli studenti italiani, mentre nellanno 2000-2001 ben il 97,8%, vi ? stata una diminuzione costante di laureati rispetto agli iscritti.

Nellanno 1997/1998 vi erano circa 231.639 fuori corso in pi? rispetto al 1987/1988 con un rapporto tra iscritti e fuori corso che nel 1987/88 era del 32,3%, mentre nel 1997/98 ? stato del 35,4% – (Fonti: Campus ISTAT Cineca).

Il tempo che un laureato ha impiegato per completare gli studi nel 2002 ? stato di sette anni.

Nel 2001-2002 si ? laureato solo il 52% degli iscritti. Let? media dei laureandi ? stata di 27,8 anni mentre avrebbe dovuto essere di 22/23 anni.

Ha letto un libro negli ultimi 12 mesi poco pi? del 50% dei minori tra i 6 ed i 17 anni ed il 38% degli adulti.