01 Apr Disagio e malessere sociale 2

DISAGIO E MALESSERE SOCIALE 2

Emidio Tribulato – LA SOCIETA DEL MALESSERE

AUMENTANO I COMPORTAMENTI GIOVANILI ABNORMI

In Inghilterra la soglia della non punibilit? ? stata abbassata a dieci anni.

Negli Stati Uniti si vorrebbe applicare il codice penale anche ai minori.

In Italia si vuole abbassare let? della punibilit?, attualmente a 14 anni, ad almeno 12 anni.

Lassociazione di insegnanti e lettori, il pi? importante sindacato scolastico inglese, ha dichiarato che i suoi uffici hanno ricevuto 125 proteste di professori picchiati letteralmente dagli alunni e dai genitori negli ultimi dodici mesi, quattro volte la cifra del 1998.

In molte scuole americane i ragazzi sono controllati uno ad uno con il metal detector per evitare che portino allinterno della classe pistole o altre armi.

Durante la stagione calcistica 2002- 2003, si sono avuti 858 incidenti: scontri tra tifosi, scontri tra tifosi e forze dellordine e vandalismi ( il 28% in pi? rispetto allanno precedente), con 612 feriti tra le forze dellordine, 238 feriti tra i tifosi. Gli incidenti hanno portato alla denuncia di 818 persone.

Nelle scuole, come nei cortili delle case, sui muretti come nelle piazzette di periferia, gli atti di prevaricazione e di piccola violenza soprattutto psicologica ci sono sempre stati. Con tali comportamenti, sia i maschietti che le femminucce scaricavano parte dellaggressivit? repressa, mettendo a confronto la propria forza, prestanza e capacit? con quella degli altri. Ma il tutto si riduceva a qualche scherzo pi? o meno pesante soprattutto a carico dei compagni pi? sempliciotti, mentre restava integro un rispetto di base che, come una legge non scritta, impediva al gruppo di andare oltre e tendeva ad isolare i pi? facinorosi.

Ci? che, invece, sta succedendo nelle nostre scuole, ma anche nei numerosi quartieri e non solo in quelli socialmente pi? degradati, ? qualcosa di diverso e di molto pi? grave: gruppi di ragazzi, chiaramente disturbati e allo sbando, si coalizzano per ricattare, aggredire, intimidire, dominare e, a volte, violentare numerose vittime in maniera sistematica e continua, senza alcun rispetto per la loro dignit? ed integrit? fisica e psicologica. La vittima: un ragazzo, una ragazza, un vecchio, un disabile, a volte ? scelta a caso, altre volte vi ? una ricerca scientificamente perfida che permette ai violenti di attuare laggressione certi dellimpunit?.

Il danno per la vittima, costretta a subire e tacere, se non sono provocati anche dei danni fisici, si traduce in paura, ansia, desiderio di vendetta, frustrazione e quindi impotenza e svalutazione del proprio Io. Anche il carnefice ne ha un danno, non solo in quanto il senso di colpa e dindegnit? spesso lo perseguiter? per tutta la vita, ma anche per il rischio di essere inserito, come manovalanza, in un percorso criminale vero e proprio, da parte delle organizzazioni a delinquere sempre alla ricerca di piccoli balordi per i loro traffici. Le soluzioni proposte sono diverse: punire i genitori dei piccoli delinquenti, abbassare let? della punibilit?, attuare il coprifuoco notturno per i minorenni delle citt?, aumentare di molto la sorveglianza e la repressione durante la notte nelle citt? a rischio.

Sono questi, segnali di paura da parte della comunit? civile, ma anche segnali di cocente sconfitta per la societ? e le famiglie che non riescono a seguire ed educare i giovani rampolli.

Anche gli stadi di calcio e le citt? che ospitano partite importanti sono diventate delle arene in cui le tifoserie, sistematicamente, si scontrano e si lasciano andare alla violenza pi? brutale, tanto che da parte delle autorit? sempre pi? preoccupate di queste continue e gratuite esplosioni di aggressivit? e distruttivit?, si propone di far gareggiare le squadre a stadi vuoti, senza, quindi, spettatori sugli spalti.

Aumentano inoltre tutti quei giochi in cui, per lebbrezza di un momento, si rischia la vita: le gare in auto contromano; le prove di resistenza sui binari o sulle strade: da abbandonare un attimo prima di essere travolti dal treno o dalle auto in corsa; oppure sul tetto degli ascensori: da fermare qualche centimetro prima di essere schiacciati contro il muro; o correndo sulle auto: da bloccare prima dello schianto.

Il valore della propria e altrui vita si avvicina allo zero, perci?, come alla roulette russa, si pu? giocare per il piacere del brivido o per scacciare, per un momento, la noia.

I GIOVANI BARBONI

Aumentano i giovani barboni.

E in notevole aumento anche il numero dei giovani che, piuttosto che reagire aggredendo e distruggendo si ripiegano su se stessi, si chiudono alla famiglia, alla vita attiva, alla societ?, per vivere da barboni o, come sono chiamati con un termine burocratico, senza fissa dimora.

Una grossissima fetta dei senza fissa dimora ? rappresentata dai giovani. Let? media dei clochard ?, infatti, sempre pi? bassa: non supera i 25 anni.

Se si tiene presente che dei giovani, nel fiore degli anni, con alle spalle quasi sempre una famiglia, spesso agiata, sostituiscono quei poveri vecchi, sporchi, con i vestiti a brandelli, con la barba lunga, appunto i barboni che, non avendo di che vivere o una famiglia con cui abitare, fino a qualche decennio fa stazionavano sui cartoni, attorno alle stazioni, forse capiamo che qualcosa di grave sta succedendo nella nostra societ?. Lautrice dellarticolo citato sopra, riporta il pensiero dello psicanalista Paolo Crepet, esperto di disagio giovanile, su questo fenomeno: Ci sono genitori che con il denaro credono di potere comprare tutto, anche lamore dei figli. Cos? molti dei ragazzi che troviamo per strada non scappano dalla miseria ma dallaridit? degli affetti, altri cercano di vincere cos? la noia di una vita troppo facile.

DIPENDENZE

FUMO

Aumentano le donne fumatrici.

Il consumo delle sigarette, che era diminuito a met? degli anni 80, ? di nuovo in crescita. Secondo lISTAT fumano nel nostro paese 14 milioni di persone. Cos?, oggi, fuma il 27,6% della popolazione, il 33,2% degli uomini italiani e il 22,5% di donne.

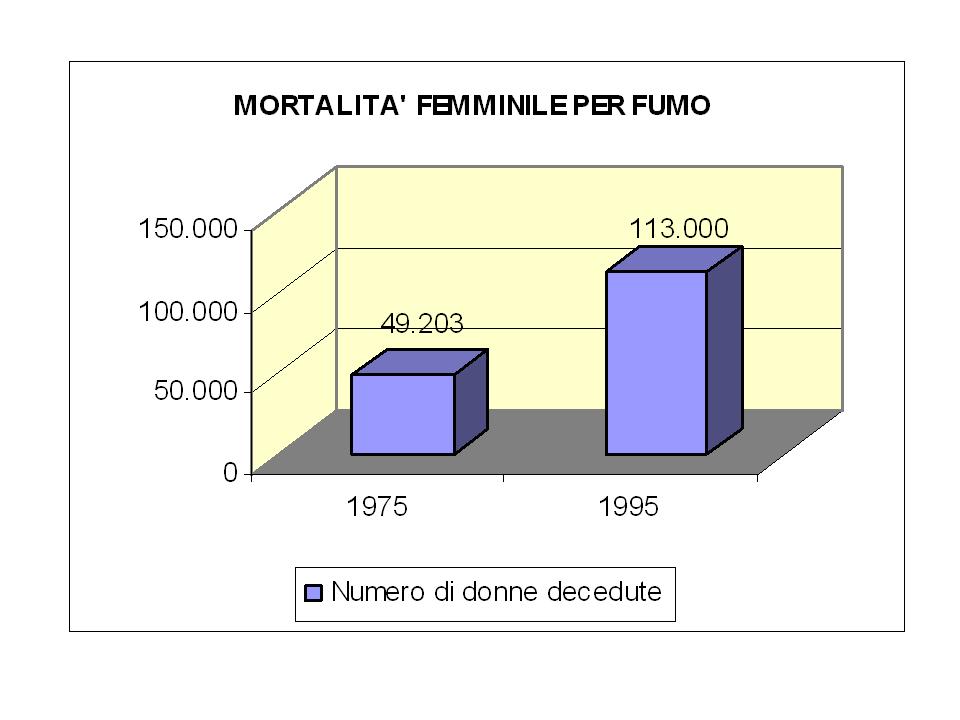

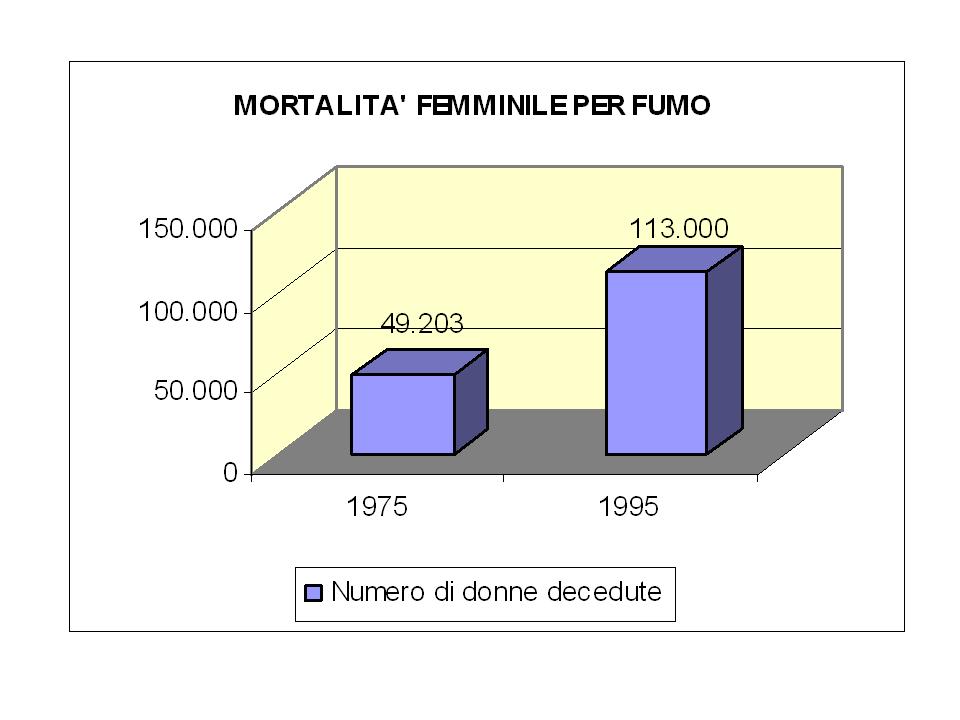

Sono in notevole aumento le donne fumatrici. Come conseguenza di ci?, in Europa, il numero delle donne morte a causa del fumo di sigarette ? raddoppiato: erano 49.203 nel 1975, ? stato di 113.000 nel 1995.

Laumento delle donne che fumano sigarette comporta, oltre ad un aumento nel numero dei tumori polmonari, un sicuro danno al feto, una maggiore frequenza daborti spontanei e di parti prematuri. Le donne che fumano partoriscono bambini con un peso inferiore alla media, ed una mortalit? che ? superiore del 25% rispetto ai bambini di donne non fumatrici.

Inoltre il fumo dei genitori fa aumentare il rischio per malattie respiratorie e allergiche nei bambini.

Aumenta la tossicodipendenza.

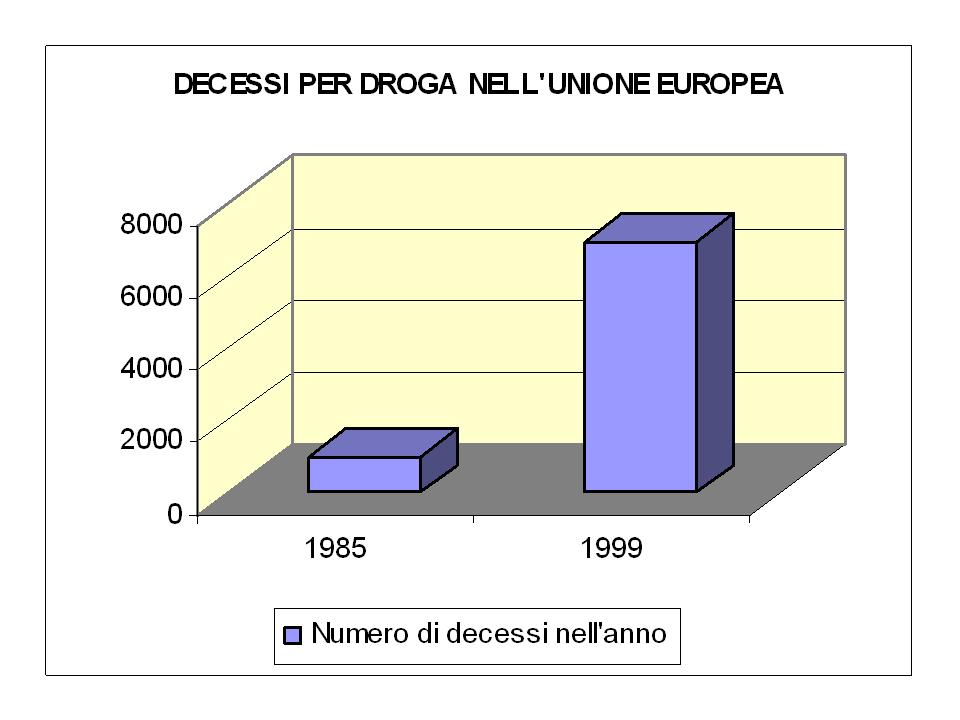

Laumento del consumo di droga, ? evidente se si tiene conto che il numero dei decessi nel 1985 era di mille casi lanno, mentre la media dei decessi nellunione europea ? stata nel 1999 di 7000-8000 casi lanno (Dati Oedt).

Diego Motta, in un suo articolo sullAvvenire, riporta e commenta i risultati di una ricerca, mediante un questionario anonimo, fatta a Milano dalluniversit? Vita-Salute del San Raffaele, su 2362 studenti di quindici istituti di scuola media superiore. Da questa ricerca si evidenzia che: il 42% degli intervistati ha usato la droga almeno una volta e il primo contatto con sostanze stupefacenti illegali ? individuabile a circa 14 anni e mezzo, anche se c? chi anticipa addirittura a tredici anni.

Si evidenzia la tendenza ad unire pi? di una droga policonsumatori e ad accompagnare luso delle droga con labuso di alcool.

LOsservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt) nella sua relazione riferita allanno 1999, sullevoluzione del fenomeno della droga nellUnione europea, evidenzia che il consumo di stupefacenti si conferma, inoltre, concentrato in gruppi precisi della popolazione: i giovani (tra i 15 e i 34 anni) e gli adulti maschi della citt?. Tra i giovani, in particolare, le percentuali di consumo sono sempre il doppio di quelle della popolazione adulta.

Gli studenti europei sono assai meno inclini al consumo di droghe di quelli americani, tra i quali il consumo occasionale di cannabis ? del 41% contro il 20-25% dei paesi europei.

Se le droghe hanno accompagnato luomo fin dalla preistoria, anche il pericolo riguardante il loro uso ed abuso ? da tempo conosciuto e temuto.

I rischi delle droghe, di tutte le droghe, sono tali da minare alla radice le caratteristiche pi? specifiche delluomo: la sua mente, i suoi sentimenti, le sue emozioni, le sue capacit? di giudizio e critica. Le droghe, tutte le droghe, alterano sia il controllo su se stessi, che sulla realt? che ci circonda. Per tale motivo le droghe, tutte le droghe, rodono o rubano, chi pi?, chi meno, chi subito chi dopo un certo tempo, la nostra stessa umanit?, la nostra libert?, la nostra autonomia di giudizio.

Il vuoto esistenziale, che si cerca di colmare, diventa ben presto baratro. La noia, che si cerca di sconfiggere, si tinge in breve del colore tetro della depressione. Lansia, che si cerca di attutire, diventa angoscia.

Luso di droghe favorisce, inoltre, comportamenti a rischio per lAIDS e per le altre malattie trasmissibili sessualmente non solo per luso di siringhe infette, ma anche perch? vengono meno i freni inibitori che controllano e rendono responsabile e attento luso della sessualit?.

E ancora, nella ricerca del denaro che permette lacquisto delle droghe ? spesso calpestata ogni dignit? personale: si mente, si ruba, ci si prostituisce, si aggredisce, si rapina per la dose. Diventa gravemente conflittuale il rapporto con se stessi, con la propria famiglia e con la societ?.

Le ragazze tendono a copiare i maschi sia nelluso delle droghe che dellalcool.

Si pensava inizialmente che luso della droga fosse causato da una mancanza di informazione, ma ci si ? accorti ben presto, che non ? linformazione che manca: buona parte dei ragazzi sa a che cosa va incontro; mancano in realt? altre cose di cui parleremo pi? avanti.

Poich? il tema di questo libro ? leducazione, parleremo solo per sommi capi dellalcool e delle droghe pi? in uso, in modo tale da permettere ai lettori di avere le idee un po pi? chiare sul danno causato da queste sostanze e sulla loro frequenza nella popolazione in generale e in quella giovanile in particolare.

ALCOOL

La curva del consumo del vino e delle altre bevande alcoliche come la birra ed i superalcolici ? in aumento. In Italia sono stimati in un milione e mezzo gli alcoolisti e tre milioni quelli che eccedono nel bere .

I giovanissimi quindicenni bevono soprattutto la birra la quale ? vista pi? come una fresca bevanda che non come un veicolo di alcool. G. Isola su lAvvenire riporta i dati di una ricerca effettuata dallESPAD 2002, su un campione Italiano di 20 mila studenti di 300 scuole superiori e dice:

Allarmante la situazione relativa allalcool, che si conferma la sostanza maggiormente usata dai giovani: lo consumava l86% nel 1999, valore salito lanno scorso di ben tre punti percentuali. In aumento sensibile anche le intossicazioni alcoliche; se nel 1999 era il 53% degli intervistati a dichiarare di essersi ubriacata almeno una volta, la percentuale ? ora (2002) al 55%.-

G.Brizzolati su lAvvenire: I giovani italiani fra i 14 e i 17 anni, con forte prevalenza maschile 300mila a fronte di 160mila ragazze- fanno un eccessivo uso di sostanze alcoliche, soprattutto liquori e birra lontano dai pasti

In alcune divisioni di neurologia in quasi dieci anni si ? avuto il raddoppio dei ricoveri per alcolismo.

Il 95% dei soggetti che abusano di bevande alcoliche sviluppa, nellarco di un anno, una sindrome da dipendenza.

Oggi negli Stati Uniti lalcolismo rappresenta il terzo problema sanitario dopo le malattie cardiache ed il cancro.

Cosa comporta labuso di alcool?

Il vino ha accompagnato luomo nella sua storia e nella sua evoluzione. E quindi considerato a buon ragione, se consumato con moderazione, una bevanda utile allorganismo umano. Quando il bevitore non si adegua a norme di moderazione e di buon senso, per cui compaiono danni allorganismo, si ? gi? in una situazione di abuso.

Luso e labuso dalcool sotto varie forme: vino, birra, spumante, superalcolici, ? diventato un fenomeno comune tra i giovani. Le occasioni i cui si beve, sembrano moltiplicarsi allinfinito: il bar, il pub, le innumerevoli feste, le nottate in discoteca, gli incontri al campo sportivo, le partite di calcio davanti al televisore, i concerti giovanili, il muretto ecc.. La polizia e le persone di buon senso, trincerate nellultimo baluardo arrivano a chiedere ai giovani (ma questa somiglia pi? a una supplica che ad una richiesta) che per evitare le stragi del sabato sera, almeno il guidatore sia sobrio o che si beva non oltre le due del mattino. Lalcool ? la causa pi? comune degli incidenti stradali.

Per quanto riguarda i giovani, cos? come riferisce Margherita Fronte su un corsivo di Corriere Salute del 24 marzo 1998, le ricerche del neuropsicologo Scott Swatzwelder e del suo gruppo del Duke University Medical Center dimostrano, infatti, che negli adolescenti, a causa del maggior numero di recettori presenti nel cervello, il consumo di alcolici porta alla perdita della memoria e del controllo di s? in modo pi? grave di quanto non accada con gli adulti; inoltre, La stanchezza sembra non colpire gli adolescenti che bevono alcool, che invece si sentono spavaldi e sono quindi pi? inclini a comportamenti aggressivi e imprudenti.

Si tende a limitare il problema dellabuso di alcool alle sue conseguenze pi? tragiche: alla morte, sfracellati o bruciati vivi tra le lamiere accartocciate di unauto.

Se questa ? giustamente la conseguenza che pi? colpisce, come un pugno nello stomaco, i genitori che alla TV vedono quasi tutte le sere le carcasse delle auto e le bare con i poveri resti degli occupanti portate via dai soccorritori, si dimenticano altre realt? forse non meno drammatiche. Ad esempio, si dimentica che, accanto ai trenta- quaranta morti settimanali, vi sono centinaia di feriti pi? o meno gravi, molti dei quali avranno conseguenze invalidanti per tutta la vita: giovani nel fiore degli anni diventati zoppi, ciechi, paralitici, ritardati o in coma.

Poich? lalcool ? una sostanza psicoattiva, esso agisce sul sistema nervoso centrale producendo modificazioni di tipo affettivo, comportamentale e cognitivo.

A piccole dosi, nello stadio deccitazione, lalcool provoca unazione di depressione dei neuroni inibitori, con effetto stimolante ed euforizzante: maggiore loquacit? fino alla logorrea, alterazioni di alcune funzioni sensitive e sensoriali, modica compromissione delle capacit? intellettive e cognitive, deficit dellattenzione, labilit? emotiva e diminuzione dei freni inibitori.

Nello stadio debbrezza si ha: incoordinazione motoria, compromissione della stazione eretta e della deambulazione, diplopia, incoerenza ideativa, aumento dei tempi di reazione.

Lo stadio dubriachezza porta ad alterazione quantitativa e qualitativa dello stato di coscienza, anestesia cutanea, disturbi della termoregolazione, alterazione della funzione cardiaca e respiratoria.

Nello stadio precomatoso e comatoso vi ? una compromissione pi? o meno reversibile delle funzioni dei centri bulbari.

Quando dallabuso saltuario di alcool si passa allalcoolismo cronico vero e proprio, si possono avere:

lesioni allapparato digerente (esofagiti, gastriti, enteriti, ulcere gastriche);

lesioni al fegato: le epatiti prima acute e poi croniche, le steatosi, le cirrosi;

malattie del pancreas: le pancreatiti;

malattie cardiache;

diminuzione nella capacit? di coagulazione del sangue;

alterazioni e lesioni cerebrali: le encefalopatie; la compromissione delle capacit? intellettive e cognitive, i disturbi del comportamento, le violenze ed i delitti in famiglia e nei luoghi di lavoro, la depressione,

i disturbi delle sfera sessuale: la diminuzione del desiderio sessuale, limpotenza, linfertilit?.

Quando allalcool si associano altre sostanze come ansiolitici o ipnotici che producono depressione centrale, lazione delle due sostanze ? notevolmente potenziata, per cui si ha: accentuata sonnolenza, diminuzione dei riflessi ed alterazione della coordinazione psicomotoria.

Quando invece si associa agli stimolanti ad azione centrale, come i derivati delle anfetamine, (ad esempio lEcstasy) o alla caffeina, lazione di questi stimolanti non elimina la depressione dovuta alluso dalcool. LEcstasy o altre sostanze simili possono, al massimo, indurre un effetto temporaneo di maggiore vigilanza, ma non sono in grado di bloccare in modo specifico lazione del depressore. Infatti, appena cessa leffetto temporaneo di stimolazione, il soggetto entra in una situazione depressiva ancora pi? profonda.

Questo significa che la sonnolenza, e quindi il rischio di gravi incidenti stradali, aumenta quando allalcool si associano altre sostanze che tendono a deprimere il sistema nervoso centrale. Significa anche che i tentativi di controbattere leffetto dellalcool con luso di droghe stimolanti, pu? non avere alcun effetto o avere un effetto solo momentaneo.

Lalcoolismo ? pi? frequente nelluomo rispetto alle donne, ma le donne reggono lalcool meno delluomo per il loro metabolismo particolare e quindi le conseguenze sono pi? gravi e, quando sono incinte, coinvolgono nellintossicazione anche il nascituro.

Alluso frequente di alcool sono imputabili molti suicidi e tentativi di suicidio (il tasso di suicidio negli alcolisti ? da 6 a 20 volte pi? frequente che nella popolazione generale, con una maggiore incidenza di suicidio nelle donne rispetto agli uomini).

Lalcool si associa spesso alluso del tabacco, i bevitori regolari fumano quasi il doppio rispetto agli astemi, per cui si moltiplicano i fattori di rischio.

Il giovane bevitore incallito, attualmente, ha unet? compresa tra i 20 e i 25 anni, risiede nelle regioni nord-orientali e lavora. Un alto tasso di persone con problemi di abuso sono stati trovati fra i parenti ed i conoscenti, ci? significa che labuso di alcool si trasmette alla prole, come esempio negativo nello stile di vita.

HASHISH E MARIJUANA

Lo spinello, come volgarmente ? chiamato, ? attualmente la droga pi? consumata nei paesi europei ed americani. Lesperienza occasionale di cannabis va dall8% della Svezia e del Portogallo al 35% di Francia e Gran Bretagna, mentre in America il consumo occasionale di cannabis arriva al 41%.

Nella statistica riportata da A. de Micheli in Italia sarebbe usato occasionalmente dal 48% dei giovani.

Sempre nel nostro paese il 33,5% degli studenti ha ammesso di avere fumato almeno una volta lo spinello. Il 7% lo aveva sperimentato gi? entro i 14 anni, il 18% entro i 16 anni.

Nei giovani che si presentano alla visita di leva, il 51% risulta positivo al test delle urine che rileva la presenza nellorganismo di cannabis e suoi derivati.

Mamma Pap?, ? solo uno spinello!

Sono molti i genitori che si sentono rispondere in questo modo dai figli, apostrofati o rimproverati perch? nello zaino o tra i libri ? stata scoperta dellerba. E solo uno spinello!, come dire che non ? niente di male, n? di pericoloso. E solo uno spinello, per affermare che tutti lo fumano, che male c?.

Che siano tanti i consumatori di questa droga leggera non c? alcun dubbio.

Che luso dellHashish e della Marijuana ma anche il piccolo spaccio, tra amici, non sia visto come trasgressivo ? altrettanto vero, ma che luso di questa sostanza non rechi danno ? un altro discorso.

Per ottenere leffetto euforizzante e la sensazione dabbandono, di rilassamento e di calma, dato dall erba si rischia molto, molto di pi? di quanto a prima vista non appaia. Vi ? il rischio di:

sensazione di rallentamento del tempo;

deficit delle capacit? critiche;

sonnolenza;

sensazione di secchezza alla bocca;

accentuazione della frequenza cardiaca;

caduta della potenza e dellinteresse sessuale;

peggioramento delle problematiche psicologiche che possono portare ad ansia, sospettosit?, ideazione delirante, depressione. Con luso degli spinelli il rischio da parte degli adolescenti di cadere in una situazione dansia e di depressione aumenta di 5-6 volte.

demotivazione nei confronti delle attivit? e degli impegni giornalieri; apatia, indolenza;

alterazione delle capacit? cognitive con difficolt? sia nellimparare, sia nel ricordare: quindi difficolt? scolastiche e lavorative;

alterazione della percezione;

disturbi nella coordinazione motoria;

poich? detta droga contiene gli stessi principi del tabacco, il suo fumo pu? portare a bronchiti, tracheiti e tumori;

produce dipendenza psicologica, anche se minore di quella data dalleroina;

infine se sono raggiunti livelli ematici molto alti, il soggetto pu? provare alcuni degli effetti allucinogeni delle droghe, come quelli della dietilamide dellacido lisergico (LSD).

ECSTASY

Secondo lultima relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, almeno 80000 giovani assumono ogni settimana droghe di tipo anfetaminico, soprattutto pillole di Ecstasy.

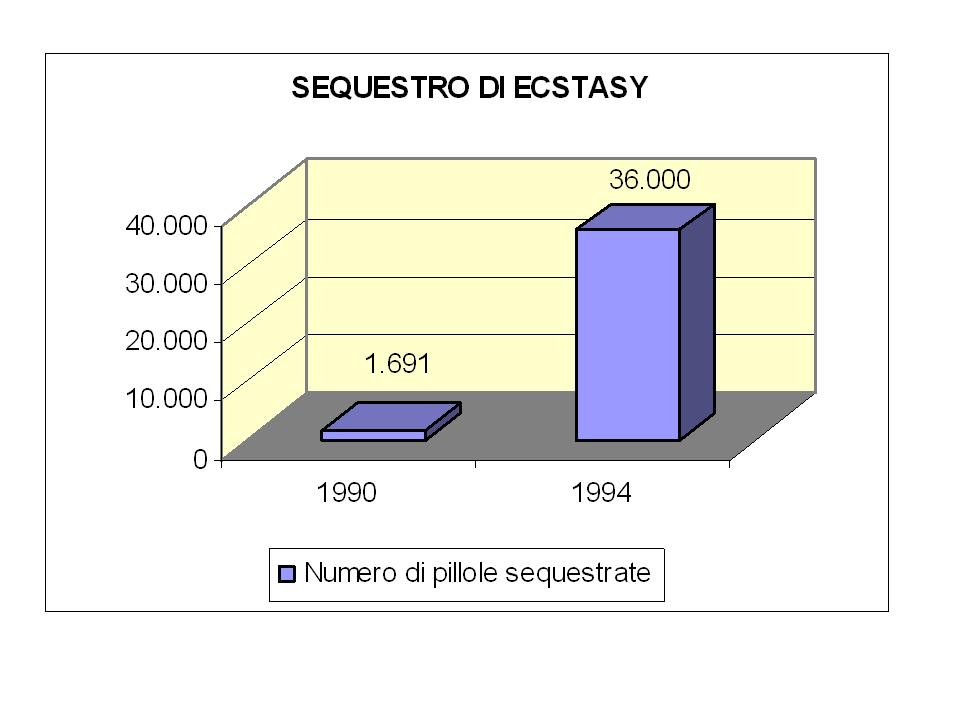

Nel 1990 furono sequestrate 1691 pillole, nel 1994 ne furono sequestrate 36.000.

E usata dal 5,9 % dei giovani.

LEcstasy appartiene alla grande famiglia delle amfetamine, ?, quindi, uno stimolante del sistema nervoso centrale. Le amfetamine sono farmaci che provocano dipendenza, anche se meno rispetto alla cocaina. Il loro uso sporadico spesso conduce allabuso cronico, che pu? determinare gravi malattie fisiche e psicologiche.

Quando, nella seconda met? degli anni 80 questo tipo di sostanze si diffuse, insieme alla musica techno, nelle discoteche di ogni parte del mondo occidentale si pens? che i giovani avessero trovato il modo di sostituire, alle pericolose droghe derivate dalloppio, come leroina, una sostanza diversa e molto meno rischiosa.

Intanto lEcstasy e le sue consorelle erano usate sotto forma di pillole multicolori e quindi non vi era il pericolo di rimanere infettati dal temibile virus che porta allAIDS; inoltre, la cosiddetta pillola della felicit?, non deprimeva ma tirava su, eccitava, quindi era ottima per non addormentarsi ai margini della pista da ballo o mentre si era alla guida, ottima per eliminare ogni inibizione adolescenziale e quindi permettere di socializzare facilmente con laltro sesso, lideale per sentirsi brillanti ed attivi.

Peccato che aumentandone la quantit?, tra gli effetti secondari vi fosse un fastidioso batticuore non dovuto ad alcun innamoramento; un aumento marcato della pressione sanguigna, la sudorazione, i brividi, la nausea ed il vomito, la febbre ed il mal di testa e ancora difficolt? respiratorie e tremore. Peccato che la perdita delle normali capacit? sensoriali rendesse la guida meno sicura della normale sonnolenza e gli incidenti mortali aumentassero invece di diminuire, ma soprattutto che, finito lo sballo, si piombasse in uno stato di depressione, facile affaticabilit?, umore disforico, agitazione psicomotoria, e che per questi motivi, per giorni peggiorasse il comportamento e diminuisse, con la capacit? di concentrazione, il rendimento.

Ma i problemi causati dallEcstasy non finiscono qui. Nei test effettuati nellUniversit? di Toronto e dal Centro per i Disturbi da dipendenza della stessa citt?, si sono evidenziati dei deficit nelle capacit? mnemoniche: Lo scopo era quello di rilevare eventuali deficit in particolari settori della memoria visiva, percettiva e cos? via. E risultato che i consumatori di Ecstasy ricordavano circa la met? degli elementi rispetto a chi non lassumeva.

Negli ultimi anni, lEcstasy ? stata sospettata di provocare danni al fegato che possono portare, nei casi pi? gravi, ad uninsufficienza epatica fulminante alluscita dalla discoteca.

Luso pu? risultare fatale, inoltre, per collasso cardiocircolatorio o per shock da ipertermia in quanto, queste sostanze, possono provocare un brusco aumento della frequenza del battito cardiaco e della pressione, restringimento delle coronarie e delle arterie cerebrali e quindi il rischio di una grave sofferenza cardiaca o cerebrale.

Queste pillole colorate danno ai giovani una falsa sicurezza: li fanno sentire non tossicodipendenti e quindi sono pochi quelli che chiedono aiuto ai centri specialistici, mentre sappiamo che sul banco degli imputati delle stragi del sabato sera, come delle violenze negli stadi la pillola della felicit? ha un suo posto ben preciso. Come ha un posto ben preciso in tutti quei comportamenti duso facile della sessualit?, con implicazioni anche di tipo omosessuale, da parte dei giovani che assumono queste pillole che, per loro caratteristica, diminuiscono notevolmente il controllo sulle pulsioni, con conseguenze anche a lungo termine (gravidanze indesiderate, aborti, dubbi sulla propria identit? sessuale, inizio di relazioni sentimentali e sessuali con persone disturbate ecc.).

LSD

Era la droga degli artisti che vedevano in questa sostanza una possibilit? di ampliamento della coscienza e un modo diverso e pi? profondo di osservare la realt? sia interna sia esterna. In realt? era, come per tutte le droghe, un modo per cercare in una sostanza che influenza ed altera la psiche, ci? che ci manca, ci? che abbiamo perduto. Anche se non d? dipendenza questa droga, oltre ai sintomi fisici: come la midriasi, la tachicardia, loffuscamento della vista, i tremori, la sudorazione, la palpitazione, la scarsa coordinazione motoria, ha effetti devastanti sulla psiche che vanno dalle alterazioni dellumore e del pensiero, alle allucinazioni visive, uditive, tattili; dalla distorsione nella percezione dello spazio e del tempo, al rischio di depersonalizzazione e di vero delirio.

EROINA

E loppiaceo di pi? largo abuso nel mondo, si stimano a dieci milioni i consumatori di eroina.

Negli Stati Uniti sono pi? di mezzo milione gli eroinomani e pi? di due milioni fanno uso occasionale di tale sostanza.

Secondo la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, nel 1998 sono stati non meno di 300.000 gli italiani tra i 15 e i 54 anni che hanno usato occasionalmente leroina; di questi, 137.657 sono da considerarsi veri tossicodipendenti in cura presso i Sert.

In Italia i tossicodipendenti da eroina sarebbero 160.000, erano 70.000 nel 1979.

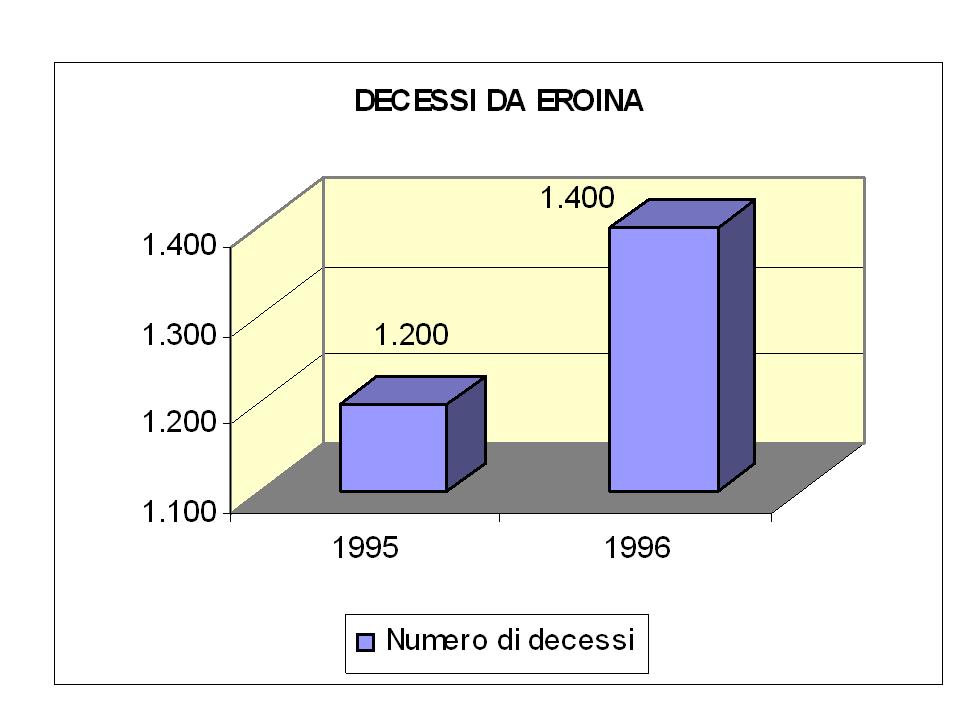

I decessi nel 1995 sono stati 1200. nel 1996 erano 1400.

A questi bisogna aggiungere i morti per AIDS: sei malati su dieci hanno contratto il virus scambiandosi le siringhe.

Questa droga ? molto diffusa nellet? giovanile anche se molti cominciano tardi anche tra i 30 e i 40 anni.

A questa terribile droga, che d? notevole dipendenza ed intensi sintomi di astinenza, si arriva attraverso varie strade di cui, la pi? comune, ? quella delluso delle droghe leggere. Sebbene il passaggio dallo spinello alleroina non sia per fortuna un fatto scontato, bisogna per? notare che buona parte delle persone che arrivano alleroina ha fumato erba. Questo passaggio dalle droghe leggere a quelle pesanti pu? essere dovuto al fatto che tutte le droghe, finito il loro effetto, fanno ripiombare il soggetto in una situazione psicologica peggiore di quella precedente al loro uso, perci? vi pu? essere, soprattutto nei soggetti con problematiche psicologiche come la depressione, lansia e linsicurezza, il tentativo di cercare il benessere psicologico perduto, utilizzando una sostanza pi? potente ed incisiva.

Si pu?, inoltre, essere indotti a far uso di droghe pesanti da parte di altri tossicodipendenti che gi? si bucano, sia per un processo dimitazione che per bisogno, da parte di questi, di procurarsi la dose giornaliera mediante un piccolo ma capillare spaccio.

Altre volte si pu? rimanere vittima della strategia attuata da parte dei grandi spacciatori che consiste nel far scomparire, per qualche tempo dal mercato, le droghe cosiddette leggere, che sono di poco costo, in modo da indurre i clienti a passare a delle sostanze per loro molto pi? redditizie.

I sintomi comportamentali e psichici dovuti alluso deroina sono, com? noto, drammatici:

disturbi del comportamento: euforia seguita da apatia o disforia;

alterazione dellumore con frequente depressione e ansia notevole;

tentativi di suicidio;

rallentamento psicomotorio;

deficit nelle capacit? di critica;

compromissione delle attivit? sociali e professionali. Leroinomane ? come se vivesse nella perenne ricerca dei mezzi per comprare la roba, per questo la sua vita di studio, quella sociale o lavorativa si riduce notevolmente sia in quantit?, sia in qualit?;

stato di sonnolenza;

deficit dellattenzione e della memoria.

Nelloverdose si ha: rallentamento delle funzioni respiratorie, ipotermia, ipotensione, shock e bradicardia.

La morte spesso avviene per larresto della funzione respiratoria.

A causa delluso di siringhe infette, della prostituzione per comprare le dosi e della promiscuit?, i tossicodipendenti da eroina sono quelli maggiormente a rischio di epatite B. e di infezioni da virus HIV, che porta alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS).

Poich? richiede una spesa notevole ogni giorno, la maggior parte del denaro usato per farsi una pera ? frutto di azioni criminali.

La crisi dastinenza si manifesta con: ansia, insonnia, agitazione psicomotoria, diarrea, febbre, midriasi, piloerezione, nausea, vomito, ipertensione, tachicardia, crampi addominali.

Le madri eroinomani mettono al mondo dei bambini i quali, spesso, manifestano gi? alla nascita una sindrome dastinenza per la quale necessitano di cure immediate.

COCAINA

Una su tre che usano la cocaina ha unet? tra i 20 e i 24 anni.

Circa il 5% di studenti ammette di aver “sniffato” almeno una volta.

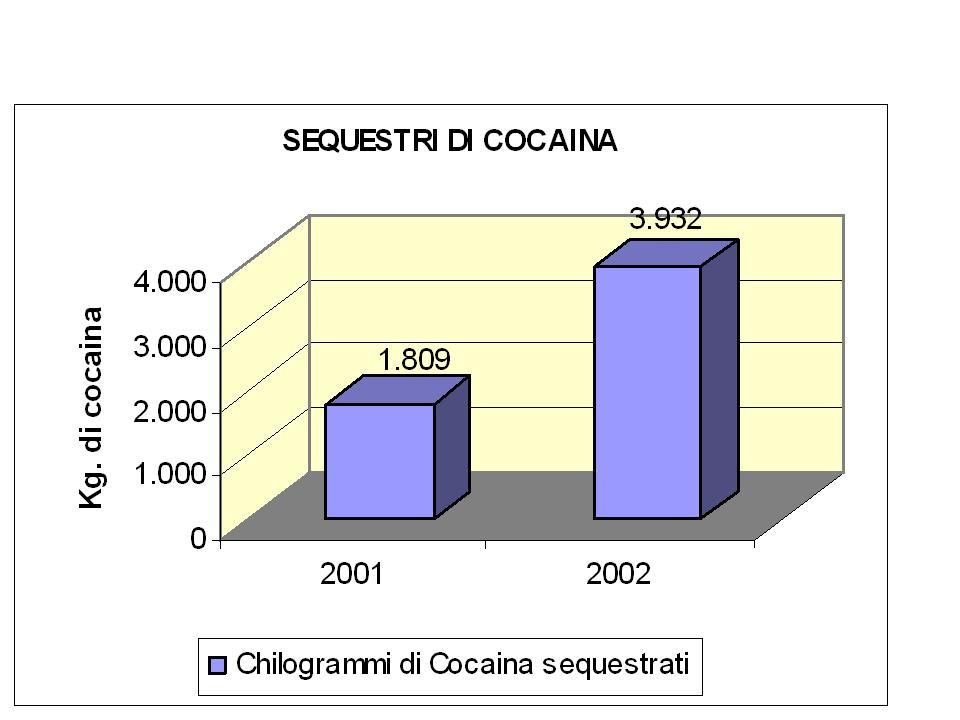

” Nel 2002 sono stati sequestrati 3.932 chili di cocaina, a fronte dei 1.809 del 2001, con un incremento del 117%.”

L’aumento nell’uso di questa sostanza pare sia collegato al costo, che ? notevolmente inferiore a quello dell’eroina.

“Oggi si conoscono appieno le capacit? di assuefazione della cocaina e le gravi conseguenze del suo uso, molto pi? che negli anni ’60 e ’70, quando era erroneamente considerata una droga fondamentalmente innocua.”

La cocaina pu? essere considerata il simbolo di quanto avviene sistematicamente nel campo delle tossicodipendenze. Spesso, quando ? scoperta e utilizzata tra i tossicodipendenti una nuova sostanza, si parla di droga leggera e di effetti trascurabili, ci? avviene per azione degli spacciatori che riescono ad influenzare anche alcuni cattivi maestri, con il tempo invece, e sulla pelle dei consumatori, si scoprono poi tutti gli effetti devastanti, sia sul fisico sia sulla psiche che attengono, chi pi? chi meno, a tutte le droghe.

Negli anni ’60 la cocaina era la droga dei Vip che si tiravano su mentalmente e nell’umore sniffando la polvere bianca, oggi conosciamo meglio i suoi effetti deleteri sia sulla psiche sia sul corpo.

I sintomi dell’intossicazione sono numerosi.

a) Sintomi psichici: intensa agitazione; irritabilit?; alterazione del giudizio; aggressivit?; comportamenti sessuali impulsivi; eccitamento maniacale; aumento dell’attivit? psicomotoria; allucinazioni visive o tattili. L’uso frequente di cocaina pu? portare a sintomi psicotici con disturbi della percezione, deliri paranoidei, spesso di tipo persecutorio o di gelosia, impulsi omicidi.

d) Sintomi organici: tachicardia; ipertensione; midriasi; sudorazione o brividi; nausea o vomito. Si pu? avere la morte in seguito a convulsioni, depressione del centro respiratorio bulbare, o per lesioni cardiache, soprattutto quando, invece di sniffarla, ? iniettata: in questo caso l’azione ? devastante.

La cocaina d? facilmente dipendenza e gravi sintomi d’astinenza.

Quando gli effetti si esauriscono si presenta affaticabilit?, insonnia, disforia, agitazione psicomotoria, ansia, irritabilit?, senso di spossatezza.

Gioco dazzardo.

Nel 1998 sono stati 14,5 milioni i giocatori abituali, mentre si stimavano a 150.000 i giocatori patologici.

Sempre nel 1998 sono stati spesi in lotterie 1.782 miliardi di lire.

Non potevamo chiudere queste brevi note sulle dipendenze senza parlare della dipendenza da gioco.

” Sono sempre di pi? i giovani “drogati” dal gioco. A vent’anni quasi un ragazzo su dieci ? ad alto rischio di ammalarsi di “pathological gambling”, l’ossessione della scommessa – al casin?, ai cavalli ma anche al Superenalotto – che diventa dipendenza, con crisi di astinenza del tutto simili a quelle dell’alcool o degli stupefacenti.”

I giocatori sono in maggioranza uomini, ma anche le donne spesso si fanno trascinare dalle carte o dal piacere della puntata.

All’aumento di questo particolare tipo di dipendenza che si registra in tutto il mondo occidentale, non ? sicuramente estraneo il maggior benessere economico che permette il costoso brivido della scommessa, n? sono senza macchia gli stati, come quello italiano, che utilizzano questo vizio o malattia a secondo di come si vuole intendere, per cercare di colmare i vuoti di bilancio provocati dagli sperperi nella pubblica amministrazione. Una quota consistente di questi ammalati da videopoker o da casin? rientrano tra i soggetti che cercano di sconfiggere o coprire il malessere personale, familiare o di coppia, mediante il brivido della scommessa.

I danni sono numerosi: vi ? un danno materiale che porta molte famiglie al limite della sussistenza a causa di questa dispendiosissima dipendenza; vi ? un danno nel rapporto di coppia, le liti diventano continue e violente; vi ? un danno nell’educazione dei figli i quali, oltre che ad essere vittime della conflittualit? dei genitori, soffrono per la mancanza di dialogo e per il pessimo esempio dato dal genitore allontanatosi dai suoi compiti educativi, a causa del gioco.

Quando ? lo stato a rastrellare soldi mediante questi mezzi, la cosa ? particolarmente grave in quanto la pubblica amministrazione non si accorge del fatto che La farina del diavolo si trasforma sempre in crusca. Mentre da una parte lo stato rimpingua le sue casse con i giochi e le scommesse, dallaltra poi lo stesso stato ? costretto a spendere cifre considerevoli per curare sia le persone dipendente dal gioco sia i loro familiari coinvolti nello sfacelo economico e psicologico.

MALATTIE TRASMISSIBILI SESSUALMENTE

AIDS

Dallinizio dellepidemia al 31 dicembre 1997 in Italia sono stati notificati 40.950 casi di AIDS.

Nel corso di pochi anni lAIDS ? diventata la pi? importante causa di morte tra i giovani adulti di sesso maschile e una delle principali nelle giovani donne. Nei maschi di et? compresa tra i 25 e i 29 anni, dalla met? degli anni ottanta, lAIDS ha determinato uninversione della tendenza della mortalit? generale tra i giovani, sino ad allora in costante diminuzione.

LAIDS ? una minaccia costante se si tiene conto che il 50% dei ragazzi ha avuto unesperienza a rischio elevato.

A 19 anni il 56% dei maschi e il 42% delle femmine ha gi? avuto unesperienza sessuale completa. Nei ragazzi fra i 18 e i 22 anni un terzo ha avuto unesperienza con due donne in molti casi conosciute occasionalmente. Laumento del numero dei contatti sessuali ha fatto diffondere linfezione tra i soggetti eterosessuali i quali, molto spesso, sono dei portatori inconsapevoli.

Fino al 1995 vi ? stato un progressivo aumento dei casi di AIDS, successivamente ? stata rilevata una diminuzione, con molta probabilit? causata dalluso precoce di farmaci antiretrovirali, particolarmente attivi su questi virus, che hanno impedito linsorgere della malattia o ne hanno favorito il controllo. Per tale motivo, per alcuni autori, non vi sarebbe un vero e proprio declino dellinfezione da HIV ma un suo controllo farmacologico.

E soprattutto durante le vacanze estive che, a causa di una maggiore libert?, di pi? tempo libero, e del clima pi? distensivo, insieme con nuovi amori o nuove avventure, si propagano le malattie a trasmissione sessuale.

Come ? noto il virus HIV non uccide direttamente lospite ma, diminuendo le difese immunitarie, favorisce linsorgere di malattie batteriche o virali che sono in grado di portare a morte i pazienti. Oltre ai problemi di natura organica, sono frequenti le problematiche psicologiche con: paura della morte, depressione, paura e senso di colpa per aver infettato le persone amate, paura di essere abbandonati dal coniuge, dai familiari, paura di abbandonare dei figli giovani, somatizzazioni dellansia.

Tratto dal libro “L’educazione negata” di Emidio Tribulato. Per richiedere questo libro clicca qui.