01 Apr Voglia di crescere e ritardo mentale

Il programma Voglia di crescere pu? essere utilizzato, come vedremo, in diverse situazioni di disabilit? ma la prima e pi? importante situazione di handicap per la quale ? nato e che cerca di affrontare efficacemente, ? quella del ritardo mentale.

Chi ? il bambino con ritardo mentale?

Non ? sempre facile rispondere a questa domanda.

Ognuno di noi ha una sua immagine mentale, ma non sempre questa immagine corrisponde alla realt?. Ricordo ad esempio uninsegnante, un po anziana e tarchiatella, la quale intervenendo stizzita durante un incontro effettuato in una scuola elementare per laggiornamento del personale, andando subito al dunque, a questa domanda rispose che lemblema dei bambini con ritardo mentale lavevano tutti i bambini della sua classe di quellanno: Uno pi? incapace e stupido dellaltro non se ne salva nessuno.

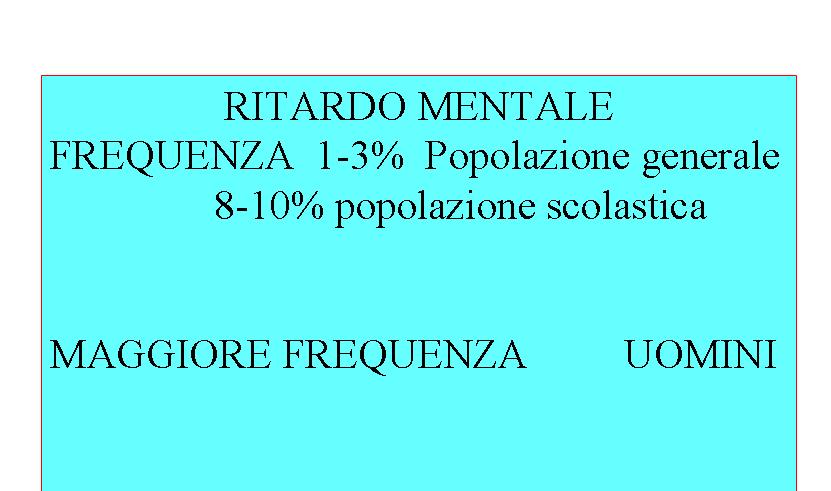

Naturalmente non poteva essere vero, in quanto ? molto difficile che tutti i bambini della scuola e del comprensorio con questa patologia si fossero concentrati in quella classe, per la disperazione della povera e sfortunata insegnante. Nella statistica riportata da Militerni non dovrebbero superare il 2-5% della popolazione generale. In quel caso ? pi? facile lipotesi che fosse linsegnante a giudicare male i suoi alunni in quanto si era fatta unidea errata dei bambini con ritardo.

Che aspetto ha il bambino con ritardo mentale?

Alcuni sono colpiti dallaspetto fisico a volte sgraziato, dalle caratteristiche del volto, dallandatura impacciata; altri notano il linguaggio, nettamente pi? infantile e povero rispetto allet?; altri le difficolt? negli apprendimenti scolastici, altri ancora i grossi limiti da loro presentati nella vita sociale e nellautosufficienza: difficolt? nel vestirsi, spogliarsi ed alimentarsi autonomamente.

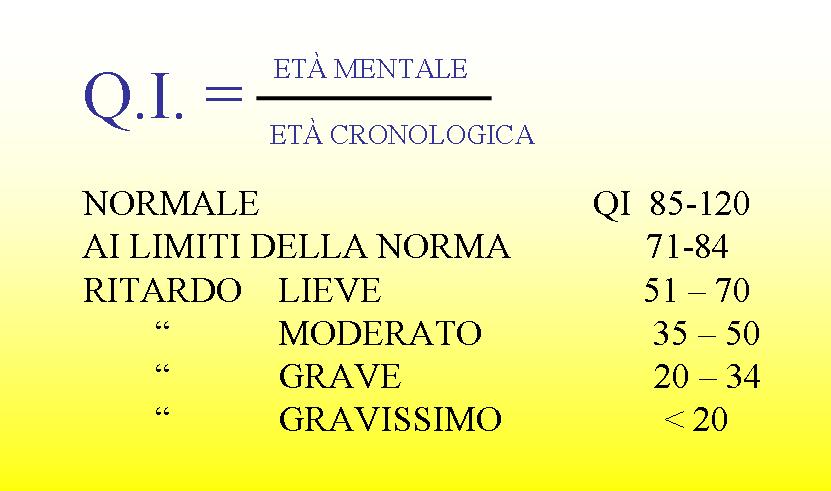

Tutti questi elementi possono essere indicativi nel fare diagnosi di ritardo mentale, ma non possono essere sufficienti. Solo unaccurata anamnesi e i test o le scale di sviluppo effettuati correttamente possono confermare o non la presenza di questa patologia attraverso il punteggio ottenuto nelle varie prove, che si tradurr? nel quoziente intellettivo: il famoso Q.I. che metter? in evidenza un notevole divario tra let? mentale del soggetto e la sua et? cronologica.

Et? cronologica ed et? mentale.

Se let? cronologica corrisponde allet? anagrafica di un bambino, per et? mentale intendiamo let? cronologica che avrebbe un bambino con quel determinato sviluppo logico, o come dice A. Anastasi: come let? equivalente a quella dei bambini normali il cui rendimento il soggetto avesse eguagliato.” Si tratta quindi di mettere a confronto il bambino in esame con prove a cui sono stati sottoposti i bambini normali e da questo confronto ricavare un punteggio che esprima il suo grado di sviluppo.

Ma ci? ? vero fino ad un certo punto. Se, infatti, un ragazzo ha unet? cronologica di quattordici anni ma ha unet? mentale di quattro anni, non significa che sar? esattamente come un bambino di quattro anni. Egli possiede, infatti, esperienze, maturazione fisica, affettiva e sessuale di un ragazzo di quattordici anni e non di un bambino di quattro. Let? mentale ci d? quindi una equivalenza relativa a certe aree dello sviluppo logico esaminato e non ci indica la globale personalit? del soggetto.

I test che vengono utilizzati e le persone che utilizzano questi test devono per? essere in grado di misurare quella realt? cos? complessa che noi chiamiamo intelligenza. Sappiamo, infatti, che questa qualit? che caratterizza lessere umano, ha varie sfaccettature ed ? composta da molteplici elementi.

Fa parte dellesperienza comune il notare in alcune persone notevoli capacit? motorie ma scarse capacit? linguistiche. Cos? come non ? difficile incontrare altre persone che hanno notevoli capacit? speculative o filosofiche, in presenza di scarse capacit? pratiche. Per queste ultime parlare di Kant o di Hegel non ? un problema, mentre sembrano avere difficolt? insormontabili nelle attivit? pratiche o manuali: i loro nemici giurati sono le serrande da sistemare o le spine elettriche che non fanno il loro dovere.

Il quoziente intellettivo normale non ? come spesso si pensa, uguale a 100 ma pu? variare da un Q.I. di 85 a un Q.I. di 120, anzi, se nella fascia di normalit? inseriamo tutti quei soggetti che sono ai limiti della norma, il quoziente intellettivo normale si allarga e comprende tutte le persone che hanno un Q.I. che va da 70- 75, fino a 120. Solo al di sotto di questo limite si potr? parlare di ritardo mentale.

Per gli insegnanti e la societ? civile le conseguenze di questa fascia cos? ampia di normalit? sono notevoli.

Per quanto riguarda gli insegnanti, dovendo necessariamente gestire nella loro classe bambini normali con una differenza di punteggio ai test di quasi cinquanta punti, i docenti dovranno necessariamente adattarsi, per quanto riguarda la capacit? di apprendimento, a situazioni molto diverse, in quanto possono ritrovarsi ad insegnare a bambini normali con un quoziente intellettivo di 119 e contemporaneamente insegnare ad altri bambini normali con un Q.I. di 76. Per questo motivo il problema della stimolazione intellettiva che ha la funzione di migliorare le capacit? logiche di base, non dovrebbe interessare soltanto i soggetti con chiara disabilit? ma dovrebbe costituire un ottimo allenamento per tutti i bambini, specie se con capacit? intellettive non eccelse anche se rientranti nella norma.

I genitori daltra parte, per non rendere molto complessa lattivit? didattica degli insegnanti, dovrebbero prevedere per i bambini meno svegli o un inserimento ad unet? pi? matura o un periodo di stimolazione logico-cognitiva, in modo tale da migliorare le capacit? di base preparando, cos?, i loro figli ad apprendimenti complessi come la lettura o la scrittura, laritmetica.

Ci? anche per evitare quel fenomeno curioso per cui mentre nella popolazione generale il ritardo mentale non supera il 2-5%, nella popolazione scolastica stranamente arriva allotto – dieci per cento. Il motivo ? ovvio: le varie ?quipe scolastiche, pressate dagli insegnanti che evidenziano in alcuni alunni normali, per i motivi che abbiamo detto prima, difficolt? negli apprendimenti curriculari, pur di concedere linsegnante di sostegno vedono il ritardo mentale anche dove non c?.

I suoi problemi.

Il bambino con ritardo mentale pu? presentare varie problematiche. Le difficolt? nellautonomia personale: vestirsi, spogliarsi, lavarsi, luso del bagno, alimentarsi da soli, erano in passato le maggiori cause di afflizione per i genitori. Per fortuna questi motivi, a causa di una migliore educazione e stimolazione dei minori, appaiono ora meno frequenti, meno gravi e pi? facilmente superabili. Permangono in alcuni casi i problemi legati alle attivit? scolastiche e allautonomia sociale. Questi problemi, se non ben affrontati, rimangono e sono motivo di ansia e preoccupazione per i genitori e per gli insegnanti. Per quanto riguarda ad esempio le attivit? scolastiche, se lo sviluppo logico e percettivo non raggiunge livelli sufficienti, si manifestano inevitabilmente problemi legati agli apprendimenti curriculari. Tali attivit? presuppongono infatti delle capacit? intellettive notevolmente maggiori di quelle presenti in bambini con ritardo mentale, che non siano stati adeguatamente stimolati. Ad esempio, la capacit? di analisi e di sintesi sillabica indispensabile nella scrittura e lettura analitica, che ? quella pi? frequentemente usata nelle scuole, necessita di unet? mentale di almeno cinque – sei anni, e cos? le capacit? spaziali che servono a distinguere le varie lettere dellalfabeto, maturano quando si ? acquisita unet? mentale di almeno cinque anni.

Lapprendimento dellorologio presuppone la conoscenza non solo dei numeri ma anche di concetti complessi come: la met?, lintero, il quarto, i tre quarti. Anche le capacit? temporali, indispensabili nella lettura per distinguere nel dettato le sillabe che sono pronunciate prima da quelle successive, necessitano di livelli intellettivi molto spesso superiori a quelli presenti nel bambino con ritardo mentale allet? in cui questi viene inserito a scuola. Lo stesso per le capacit? spaziali indispensabili per la lettura sia analitica che sillabica. Ad esempio, le lettere p q – d b sono formate dagli stessi elementi ma con una configurazione spaziale diversa.

Allo stesso modo sono difficili alcune attivit? sociali: come fare amicizia con i coetanei, aggregarsi in modo autonomo a gruppi spontanei o organizzati, luso dei mezzi e servizi pubblici, avere rapporti affettivo sentimentali e sessuali validi e stabili.

Tutti questi sono obiettivi difficilmente realizzabili se non supportati da buone capacit? nello sviluppo logico, presupposto indispensabile per avere la necessaria responsabilit?, capacit? educativa ed autonomia economica.

Nasce pertanto il problema se questa realt? sia modificabile oppure no e, se modificabile, di quanto possa esserlo. Se la risposta dovesse essere, infatti, negativa rimarrebbe soltanto la possibilit? di apprendimenti strettamente connessi con le potenzialit? che la malattia di base ha lasciato nel bambino. Se invece pensiamo che questa realt? sia, almeno in parte, modificabile, allora possiamo sperare in una crescita globale di questi bambini, che pu? portare ad apprendimenti fino ad ora preclusi.

Molti elementi ci fanno essere ottimisti nel pensare che la stimolazione logico – cognitiva possa migliorare le capacit? di base di questi soggetti.

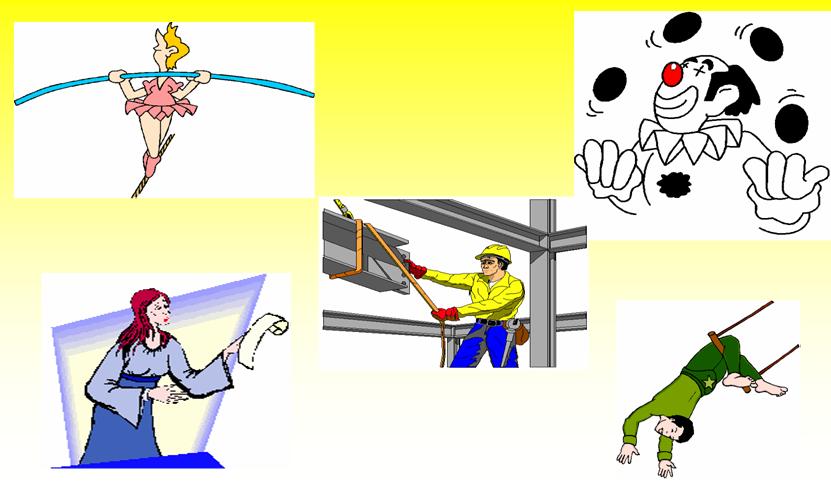

Il primo elemento di ottimismo nasce dallesperienza quotidiana: tutti noi rimaniamo sbalorditi nel vedere, ad esempio al circo equestre, giocolieri, funamboli e trapezisti effettuare esercizi molto difficili, complessi e molto ma molto lontani dalle nostre possibilit?.

Queste maggiori capacit? nellequilibrio e nei riflessi, queste notevoli e incredibili capacit? motorie, hanno sempre una base genetica oppure sono dovute a lunghi e faticosi allenamenti effettuati fin dalla pi? tenera et? con metodologie, strumenti e tecniche precise e raffinate, spesso tramandate di padre in figlio? Sarebbe poco realistico affermare che tutti questi soggetti, come tutti gli sportivi, i musicisti e i tecnici che hanno capacit? notevoli, abbiano anche un patrimonio genetico superiore alla norma. Sappiamo invece che il lungo, costante e graduale esercizio fa fruttare al meglio le normali capacit? umane.

Il secondo elemento di ottimismo nasce dalle ricerche sperimentali che evidenziano in modo chiaro le capacit? di adattamento, modellamento e sviluppo della mente umana in seguito a stimoli e a processi di apprendimento.

Ci? ? dimostrabile sia sul piano anatomico che fisiologico. Sul piano anatomico una corteccia cerebrale che ? stata sottoposta a numerosi stimoli e apprendimenti, appare allesame microscopico come una struttura a rete pi? fitta e pi? ricca di connessioni e terminazioni nervose, rispetto ad una corteccia poco stimolata. Anche sul piano fisiologico, quando lindividuo ? sottoposto a stimoli frequenti e ben graduati apprendimenti, si evidenziano nette modificazioni avvenute nelle diverse aree cerebrali e nei rapporti tra queste.

Il terzo motivo nasce dallimmagine stessa dei bambini ritardati che ? notevolmente cambiata negli ultimi decenni. Per quanto riguarda ad esempio i bambini Down, che prima venivano descritti come portatori di gravi deficit sia sul piano motorio, che linguistico e nellautonomia personale, questi attualmente sono visti come capaci non solo di una buona autonomia personale e sociale ma anche di apprendimenti scolastici come la lettura, la scrittura, laritmetica. Ci? non ? dovuto ad interventi di tipo medico, ma ad approcci educativi pi? fisiologici, incisivi ed adeguati rispetto al passato.

Il quarto motivo nasce dallesame delle metodologie, dei materiali, delle tecniche di stimolazione oggi esistenti per lo sviluppo logico e cognitivo. Questi, ad un esame appena approfondito, appaiono molto lontani dalla perfezione. Anzi, pi? ci approfondiamo nello studio e nella ricerca di strumenti idonei, pi? ci rendiamo conto di errori, grossolane imperfezioni e imperdonabili incongruit? presenti negli strumenti di stimolazione normalmente utilizzati. Ma, nonostante ci?, i bambini sottoposti a stimolazione intellettiva migliorano notevolmente. Quanto potranno ottenere questi bambini nel momento in cui saremo riusciti a costruire strumenti e metodologie notevolmente pi? corretti, attenti ed adeguati?

Quando educare.

Leducazione del bambino con ritardo mentale dovrebbe iniziare fin dai primi mesi di vita, come meglio diremo in seguito, mediante una stimolazione logico cognitiva globale che interessi tutte le aree e le potenzialit? del soggetto. Ci? in quanto le capacit? di modellamento, di sviluppo, di apprendimento e memorizzazione delle aree cerebrali sono massime nel bambino piccolo mentre diminuiscono con let?. Ricordiamo infatti che un bambino ? capace, in pochi mesi, di imparare una lingua con migliaia di parole e di concetti; di memorizzare milioni di informazioni visive, tattili e cenestesiche; di effettuare migliaia di categorie e di ragionamenti logici; un adulto no.

La personalit? del ritardato mentale.

Il bambino con ritardo mentale ha una personalit? simile a quella dei bambini normali; essi, pertanto, somiglieranno ai loro genitori non solo per il nasino, per gli occhi o il colore dei capelli ma anche per alcuni tratti del carattere. Tratti del carattere che per? si completeranno, come per tutti gli altri bambini, con limportante concorso dellambiente circostante. Ambiente che pu? essere accogliente, affettuoso, allegro, comprensivo, dialogante o al contrario traumatizzante, emarginante, scostante, freddo, triste, scarsamente vicino ai bisogni pi? profondi.

Nei vecchi test di neuropsichiatria infantile un capitolo era dedicato alla personalit? del ritardato mentale. Questi veniva descritto come un soggetto con una pi? facile instabilit?, irritabilit?, scontrosit?, aggressivit?. Queste caratteristiche non sono state inventate dagli studiosi ma risentono delle difficili situazioni in cui, venivano e purtroppo vengono ancora oggi a trovarsi i soggetti che presentano questa o altre disabilit?.

Lemarginazione e la segregazione negli istituti specializzati, creava, a causa della deprivazione affettiva, delle gravi situazioni psicologiche con conseguenti sintomi di irritabilit? e aggressivit?.

Ma anche adesso, che buona parte degli istituti sono chiusi, la vita dei bambini con ritardo mentale non ? facile. Questi hanno, dal punto di vista affettivo – relazionale gli stessi bisogni degli altri, ma spesso non sono trattati come gli altri gi? fin dalla nascita. Gli errori presenti nelleducazione sono numerosi e hanno una notevole importanza sul loro sviluppo psichico.

Ad esempio latteggiamento pietoso e ansioso dei parenti e delle persone che conoscono la situazione di tali bambini condiziona in modo negativo il sentire dei loro genitori: il vedere il bambino con ritardo diverso, non normale e fonte di problemi, pu? comportare per questi ultimi frustrazione e angoscia. Questi sentimenti non possono non ripercuotersi sullautostima e sul benessere psicologico del figlio disabile. Ogni figlio vorrebbe essere per i propri genitori fonte di gioia, gratificazione e benessere e non causa di tristezza, preoccupazione, vergogna e dolore.

Non ? il numero o la durata delle attivit? che fa una buona educazione speciale ma la qualit? di queste attivit? e la loro rispondenza ai bisogni reali: fisici, intellettivi e psicoaffettivi.

Si continua poi con le attivit? scolastiche. Sta diventando ormai prassi comune inserire questi bambini nellasilo nido e nella scuola materna il pi? precocemente possibile per avere pi? stimoli e per farli socializzare con gli altri bambini, come si dice di solito. Niente di pi? errato di questa prassi se, come abbiamo detto nel capitolo sulla socializzazione, si riflettesse appena un attimo sulla fisiologia dello sviluppo umano la quale vuole che il distacco dallambiente familiare e dai suoi genitori avvenga non prima dei tre quattro anni di maturazione globale. Pertanto, inserire un bambino di quindici mesi con ritardo mentale significa molto spesso inserire un essere umano di appena sette – otto mesi di et? mentale in un ambiente avvertito da questultimo come non familiare e quindi freddo, ostile, inospitale e quindi pauroso. Questa modalit? priva il bambino del caldo contatto con la madre e lambiente familiare, mentre nel contempo introduce sintomi di disagio psicologico che non solo spesso annullano ogni tentativo di maggiori acquisizioni ma, il che ? peggio, fanno diminuire di molto ogni futura possibilit? di apprendimento.

Se il bambino non ? sereno e pago di stimoli affettivi non solo non apprende di pi? ma il suo ritardo si accentua e si aggrava. Per essere ancora pi? chiari, il rischio ? che al posto di diminuire un handicap se ne aggiunga un altro!

Altri errori troviamo nellinserimento scolastico vero e proprio. Molto spesso tra i banchi della scuola elementare, con la penna in mano e davanti ad un normale libro di lettura e un quaderno, sta un bambino con unet? cronologica di sei anni ma con unet? mentale di tre quattro anni, senza i requisiti indispensabili per le attivit? richieste. Non vi sono spesso i requisiti di attenzione e stabilit? necessari per sopportare ore e ore di impegno scolastico; non vi sono i requisiti percettivi, spaziali, logici, di pregrafismo per lapprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo. La frustrazione in tali condizioni ? molto facile che sopraggiunga e angosci il bambino anche se ha accanto uninsegnante di sostegno che laiuti. Ora dopo ora, giorno dopo giorno egli ? costretto a constatare che gli altri fanno, apprendono e producono molto ma molto di pi? di quanto lui non riesca ad apprendere e a produrre nonostante tutti i suoi sforzi. Tale situazione non fa poi che aggravarsi negli anni successivi, in quanto il distacco tra lui e gli altri diventa sempre pi? ampio.

Cause.

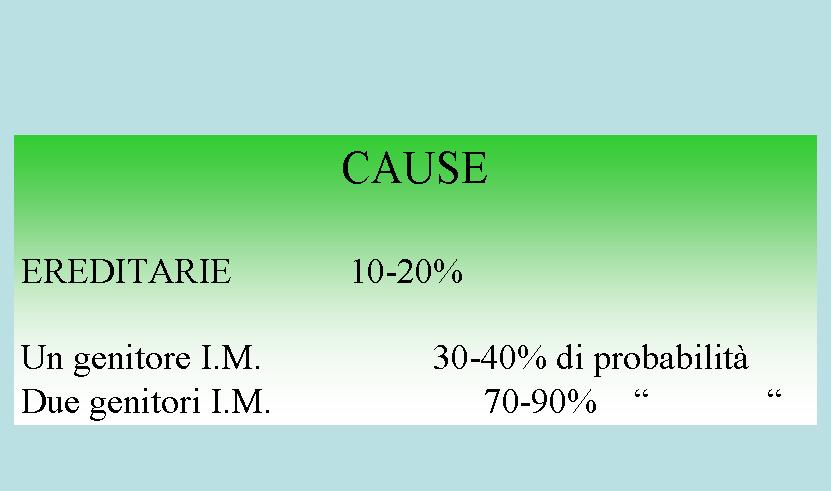

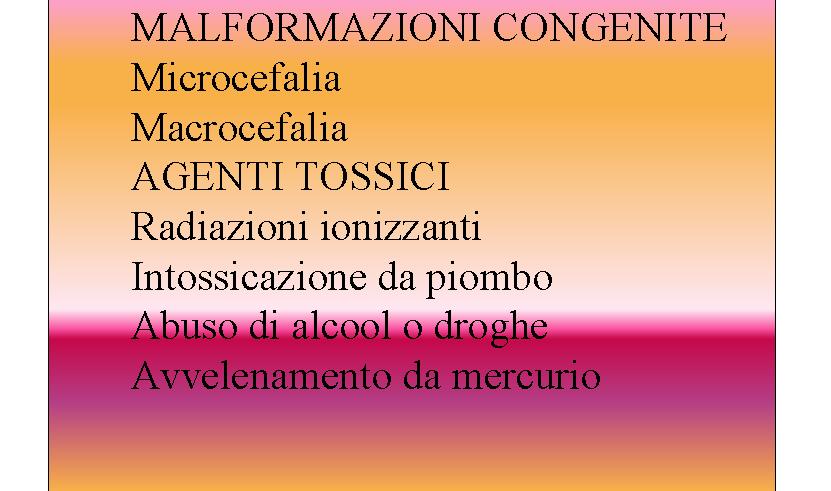

Le cause del ritardo mentale sono numerosissime. Vengono distinte in due grandi categorie: genetiche e acquisite. Mentre le anomalie genetiche sono presenti gi? nel patrimonio genetico del prodotto del concepimento, le cause da fattori acquisiti sono rappresentate da alterazioni patogene che agiscono dallesterno sul sistema nervoso centrale nei periodi prenatale, perinatale o post-natale.

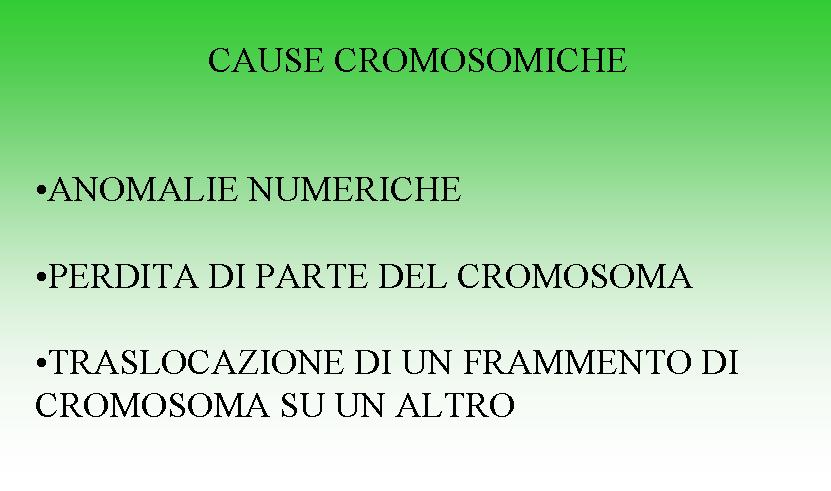

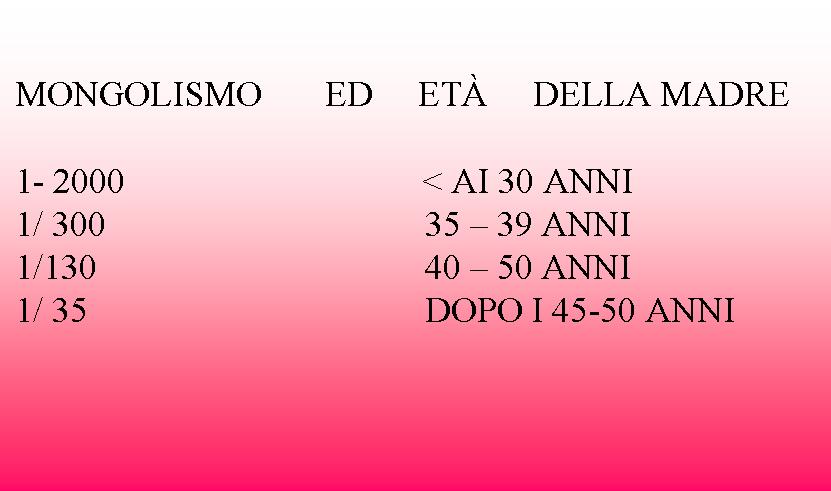

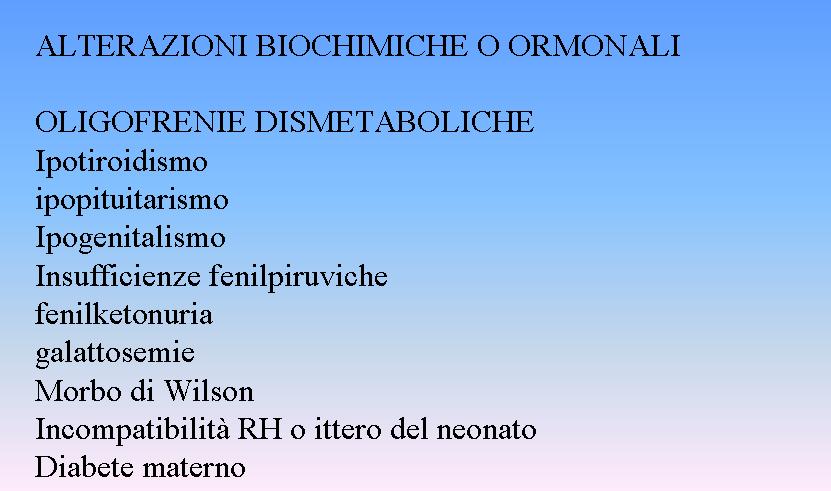

Le cause genetiche, a sua volta si distinguono in alterazioni geniche e aberrazioni cromosomiche. Delle alterazioni geniche fanno parte le malattie congenite del metabolismo, le facomatosi e le altre alterazioni encefaliche eredo degenerative. Delle aberrazioni cromosomiche con anomalie nel numero e nella struttura fanno parte la sindrome di Down, di Turner, di Klinefelter, di Angelman, di Prader-Willi e la sindrome dellX fragile.

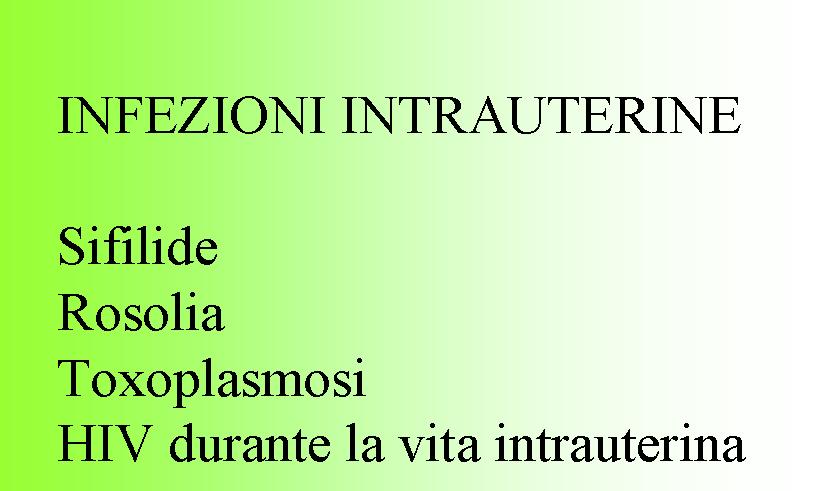

Le cause acquisite sono anchesse numerosissime e si distinguono in:

cause prenatali: infezioni acute materne come la rosolia e la toxoplasmosi; le malattie croniche materne come il diabete, le cardiopatie, le endocrinopatie; le intossicazioni sia accidentali che voluttuarie come luso di droghe;

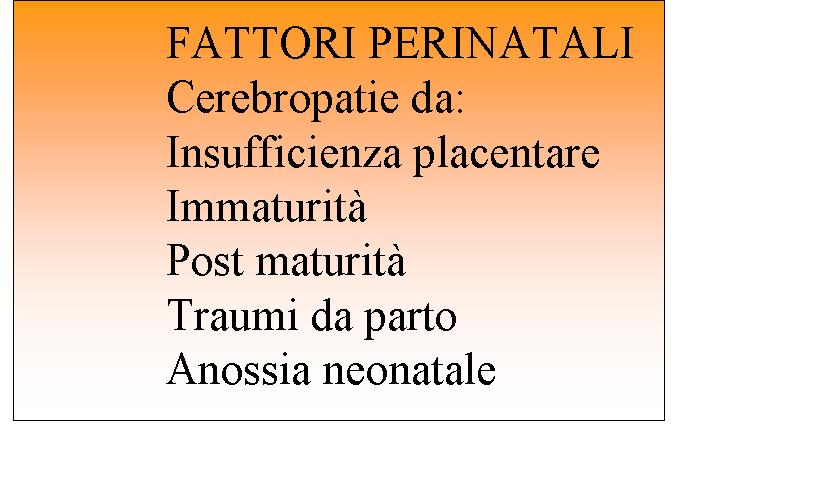

cause perinatali: sono quelle che intervengono verso la fine della gravidanza ed entro la prima settimana di vita del bambino. Le condizioni patologiche che causano sofferenza fetale possono riguardare la placenta, il travaglio, il parto ed il periodo neonatale;

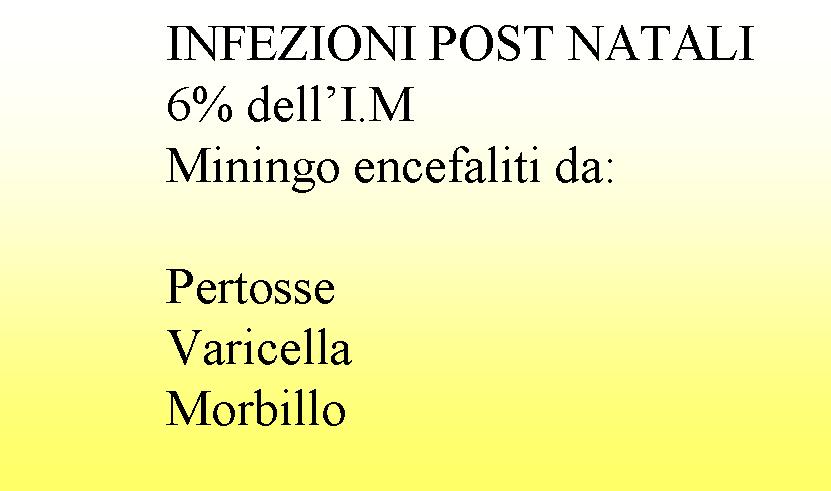

cause postnatali: queste possono intervenire dopo la prima settimana di vita extrauterina e possono essere dovute a traumi, infezioni, disturbi metabolici, intossicazioni, gravi carenze ambientali.

In definitiva, poich? l encefalo ? uno degli organi pi? complessi ma anche pi? delicati del nostro organismo, questo pu? subire, numerose ed invalidanti lesioni a causa di traumi, agenti batterici, virali o di metaboliti presenti in circolo sia in eccesso che in difetto. Ma poich?, tranne qualche eccezione, le cause che hanno provocato il ritardo non sono pi? attive, ? assolutamente inutile oltre che controproducente continuare, come si fa spesso, ad effettuare esami e controlli per andare a scoprire particolari biochimici o anatomici insignificanti. C? il rischio che molti di questi esami si traducano solo in ulteriori traumi psichici per il bambino.

Gli obiettivi.

Gli obiettivi sono essenzialmente tre:

1) Il primo obiettivo che ogni educatore dovr? porsi ? quello di fare in modo che ogni bambino con ritardo mentale sviluppi la sua personalit? in modo sereno, gioioso, armonico, interagendo in maniera efficace con la sua famiglia e, successivamente, con i compagni e gli altri adulti. ? su questa base di serenit?, di gioia e di armonia interiore che ? possibile costruire il secondo obiettivo.

2) Il secondo obiettivo ha come fine il miglioramento delle capacit? di base del soggetto in tutte le aree dello sviluppo: dal linguaggio alla memoria, dalle capacit? logico percettive allo sviluppo cognitivo; dallautosufficienza alla motilit? fine e grosso motoria.

3) Il terzo obiettivo si propone, invece, di avvicinare alle possibilit? del soggetto gli apprendimenti culturali e scolastici. Ci?, come abbiamo visto parlando dellapprendimento programmato e delle ricerche semplici, ? possibile mediante vari accorgimenti.

I comportamenti educativi che noi consigliamo dovrebbero prevedere:

b) solo verso lottavo – nono mese, come un altro bel gioco da fare insieme alla mamma e al pap?, sar? utile iniziare Voglia di crescere a partire dal livello zero del programma. Abbiamo detto come un bel gioco da fare insieme e quindi senza ansia, senza forzature, senza costrizioni ma divertendosi insieme madre figlio, padre figlio. Completato il livello zero si consiglia di continuare gli altri livelli ripetendo ogni livello sia quello cartaceo che quello interattivo almeno una volta;

c) iniziare linserimento nella scuola materna quando il bambino ha gi? unet? mentale di almeno tre anni ed ?, come abbiamo detto nel capitolo della socializzazione, maturo per il passaggio dallambiente familiare ad un ambiente istituzionale. In ogni caso il periodo di tempo che il bambino dovrebbe trascorrere nella scuola materna non dovrebbe superare le quattro ore;

d) evitare assolutamente di lasciare a scuola il bambino durante il pranzo o peggio durante le ore pomeridiane, che vanno trascorse in famiglia, nella sua casa, nel suo cortile con i genitori, i nonni, i fratelli, gli zii, i compagnetti;

e) continuare il programma Voglia di crescere fino alla fine del quinto livello e solo allora, se lo sviluppo logico e del linguaggio ? adeguato a quello di un bambino di almeno quattro anni, ? bene iniziare la lettura sillabico – fonematica facilitata mediante Leggo anchio;

f) iniziare la frequenza presso la scuola elementare quando il bambino conosce i numeri fino al dieci e ha gi? effettuato la prima parte di Leggo anchio. Sa gi? quindi leggere brevi frasi utilizzando delle sillabe semplici;

g) nella scuola elementare linsegnante dovrebbe suddividere il tempo a disposizione in modo equanime tra attivit? prettamente scolastiche: lettura, scrittura, aritmetica ecc.; attivit? di sviluppo logico percettivo e attivit? ludiche, motorie ed espressive. Per evitare che il bambino si ritrovi con impegni per lui troppo complessi, sarebbe bene fargli frequentare sempre la classe o le classi pi? vicine al suo sviluppo logico e cognitivo, sia utilizzando la ripetenza, sia mediante luso delle classi aperte.

Tratto dal libro di Emidio Tribulato “Voglia di crescere” Guida per i genitori e gli operatori.

Per scaricare gratuitamente sul vostro computer questo libro cliccate qui.