03 Apr Come relazionarsi e comportarsi con i bambini che presentano sintomi di autismo

Autore: Emidio Tribulato

Cerchiamo di essere sempre molto attenti alla loro

sofferenza interiore

La prima cosa che dobbiamo accettare e fare nostra ? che la sofferenza di un bambino con disturbi chiusura in se stessi (chiusura autistica), anche se nascosta o scarsamente evidente, pervade il suo animo fin nelle pi? intime fibre. ? una sofferenza che nasce dalla presenza in lui di angosciose paure; ? una sofferenza fatta di ansia, e caos emotivo e sensoriale. Spesso sono presenti in lui anche degli impulsi contrastanti che lo rendono insicuro per ogni suo comportamento e pertanto a volte manifesta la sua aggressivit?, mentre, altre volte, appare tenero e passivo.

Obiettivo principale

La sofferenza si manifesta purtroppo anche mediante atteggiamenti di sguardo vuoto e assente, rabbia, collera e soprattutto sospetto e sfiducia negli altri, nel mondo e in se stesso. Pertanto sarebbe indispensabile che noi adulti, ogni volta che ci rapportiamo con uno di questi minori, ci ponessimo, come primo e principale obiettivo, quello di far diminuire questa sofferenza e questa chiusura in se stessi e mai di accentuarla o esacerbarla. Per tale motivo allo scopo di prevenire la sofferenza interiore di questo particolare bambino ? necessario trovare e applicare le migliori strategie che riescano a rispettare i suoi vissuti interiori.

Le migliori strategie

Identificare le cause dei suoi malesseri

Una delle tante modalit? per ottenere detto risultato pu? essere quella di identificare con chiarezza tutto ci? che innesca in lui le crisi, una maggiore chiusura o gli scoppi di rabbia, in modo tale da prevenirli, mediante degli adeguati accorgimenti.

Per tale motivo sarebbe bene fare, anche se solo mentalmente, tre elenchi.

Nel primo metteremo tutte le cose, i luoghi, le persone o i comportamenti che fanno piacere al bambino con sintomi di autismo e che quindi possono offrirgli delle positive esperienze emotive.

Nel secondo noteremo invece tutte le persone, i luoghi e i comportamenti, verso i quali latteggiamento del nostro bambino ? neutrale, nel senso che li accetta pur non provando piacere e gioia, per cui il suo malessere non aumenta ma neanche migliora il suo benessere.

Nel terzo elenco invece inseriremo tutti i luoghi, le situazioni, i comportamenti e le parole che egli non accetta o rifiuta e che, di conseguenza, lo fanno innervosire, irritare, inasprire. Insomma, questo terzo elenco comprender? tutte le persone che egli non ama incontrare, le situazioni che lo mettono in crisi, i luoghi dove si trova a disagio o che accentuano la sua ansia, le attivit? che egli non accetta, le parole che non sopporta. In definitiva, tutto ci? che gli provoca inquietudine, rabbia, tristezza e chiusura.

Il passo successivo sar? quello di eliminare, nella vita di ogni giorno, tutte le situazioni, le attivit? e i luoghi da lui nettamente rifiutati, nei quali si presume non si trover? a proprio agio o che potrebbero accentuare la sua inquietudine.

Saremo poi molto parsimoniosi nel proporgli persone, luoghi, o attivit? presenti nel secondo elenco che comprende situazioni neutre per il benessere del bambino.

Invece cercheremo di vivere con gioia, insieme con lui, tutte le attivit?, le persone e i luoghi che lo rendono pi? sereno, pi? allegro, pi? aperto, pi? gioioso e fiducioso. In conclusione cercheremo di proporgli giornalmente soprattutto le persone, le situazioni e i luoghi che lui vive con piacere e gioia.

Parliamo poco e solo se ? strettamente necessario

Questi bambini non amano essere sommersi di parole, perch? hanno difficolt? a interpretarle e viverle serenamente, per cui le parole e soprattutto i grandi e impegnativi discorsi, li confondono e li innervosiscono.

Dice la De Clercq, parlando del figlio: Nel frattempo, sembrava che le parole avessero su Thomas un effetto deleterio. Pi? frasi gli venivano dette e pi? diventava teso.[1]

Il motivo ? facile da comprendere: a causa dellansia e del tumulto presenti nella mente di questi bambini, lattenzione verso le parole richiede loro un grande sforzo, che non possono sostenere se non per breve tempo, dopodich? le parole diventano motivo di irritazione e sono causa di ulteriore ansia. Per tale motivo, quando noi adulti siamo in loro presenza, cerchiamo di parlare poco e solo se strettamente necessario. Sforziamoci di parlare lentamente, con dolcezza e tenerezza, senza alzare mai la voce o, peggio ancora, gridare ma soprattutto piuttosto che parlare cerchiamo di metterci in ascolto di ogni parola, gesto, ma anche sentimento o emozione che proviene da loro allo scopo di saperci relazionare meglio con questi bambini.

Modifichiamo in meglio il suo ambiente di vita

Per modificare il suo ambiente di vita dobbiamo necessariamente avere dei comportamenti adeguati e fare delle scelte idonee e coraggiose, nelle quali i cambiamenti sono una componente essenziale. Se non riusciamo ad entrare in unottica di cambiamento sar? impossibile instaurare una relazione solida e terapeuticamente efficace.

A volte, ad esempio, dovremo impegnarci per migliorare il rapporto e lintesa con il nostro coniuge o convivente, in modo tale che lambiente familiare sia il pi? sereno possibile. Per ottenere ci? in alcuni casi sar? indispensabile farsi aiutare da uno specialista mediante una psicoterapia individuale o di coppia.

Altre volte bisogner? avere il coraggio e la determinazione di modificare in meglio il nostro stile relazionale ed educativo in modo tale da renderlo, per quanto possibile, affettuoso, tranquillo e vicino ai bisogni e alle richieste di questi bambini. In definitiva ogni nostra parola, azione o comportamento, dovr? tendere a trasformare la loro sfiducia in fiducia, le loro insicurezze in certezze, le ansie e paure in piacere e gioia.

In altre parole, se abbiamo chiaro in mente che cosa avviene e cosa ? presente nella mente e nel cuore dei bambini che soffrono di questa patologia, il nostro dovere e compito dovr? essere essenzialmente quello di riuscire a modificare in maniera sostanziale lapproccio che avevano utilizzato precedentemente con un altro: pi? vicino, tenero, dolce, allegro e gioioso e poi attuare i metodi migliori e pi? utili per migliorare il pi? possibile e quanto pi? rapidamente possibile il loro ambiente di vita, affinch? questo positivo cambiamento si rifletta sul loro mondo interiore.

E’ indispensabile il coinvolgimento dei genitori, i familiari e degli altri educatori

Poich? dietro questi importanti segnali di difficolt? relazionale, vi ? tanta diffidenza, rifiuto ma anche insicurezza e paura nei confronti degli altri, ? indispensabile limpegno di tutti gli adulti, e soprattutto dei genitori, affinch? i sentimenti e le emozioni negative presenti nellanimo di questi bambini si possano ridurre e se possibile eliminare. Per tale motivo gli operatori che hanno in cura questi bambini (medici, neuropsichiatri, psicologici e terapeuti) avranno il compito di coinvolgere in maniera sistematica e costante i genitori, gli insegnanti e tutti gli adulti che, in qualche modo, sono in rapporto con essi.

Per fortuna alcuni operatori pi? sensibili e avveduti si occupano dei genitori mediante dei particolari training finalizzati a:

- Superare il trauma della diagnosi ed elaborare i vissuti che ne conseguono.

- Ridurre i sensi di colpa.

- Diminuire lo stress causato dal bambino.

- Gestire al meglio la vita scolastica del bambino, gli esami e le varie terapie alle quali verr? sottoposto.

- Affrontare limportante problema del dopo di noi. In pratica di chi e come provveder? al figlio con sintomi di autismo quando i genitori non ci saranno pi?.[2]

Questi interventi rivolti ai genitori sono certamente validi ma non sono sufficienti; ve ne sono altri che crediamo siano ancora pi? importanti.

Uno degli interventi pi? necessari dovrebbe consistere nellaiutare i genitori ad apprendere come instaurare con il loro bambino una relazione efficace, mantenendo nel tempo, con costanza e determinazione un rapporto caldo, gioioso e tenero, fatto di ascolto, condivisione e partecipazione ai problemi e alle difficolt? del figlio.

Lo scopo ? quello di aiutare questi genitori a instaurare con il loro figlio che presenta sintomi di autismo, quellintesa, fatta di fiducia, stima e accettazione reciproca che ? indispensabile affinch? il piccolo abbia la possibilit? di aprirsi agli altri e al mondo.

Come dice Franciosi ? essenziale che tra il bambino con autismo e il suo ambiente di vita vi sia un rapporto armonico che faccia accrescere, sviluppare e sostenere lomeostasi interna del minore.[3]

Lo stesso autore scrive:

In termini dintervento su un sistema complesso qual ? lessere umano, ci siamo resi conto che intervenire sui comportamenti disadattivi e problematici, senza considerare il processo affettivo disregolato alla base, risulta unoperazione limitante. Abbiamo incontrato nel tempo molti bambini con autismo che, lavorando per anni con buoni metodi abilitativi, hanno sviluppato competenze e potenziato i livelli di funzionalit? cognitiva, ma che hanno continuato a manifestare comportamenti disadattivi, a essere poco disponibili e motivati, oppositivi di fronte alle richieste, irritabili, in uno stato di perenne allerta, poco capaci di gestire gli imprevisti e di tollerare le frustrazioni.[4]

Anche per Bowlby:

Da molti anni i clinici sensibili sono consapevoli del fatto che lo stato mentale di una persona appare profondamente diverso, se i suoi rapporti interpersonali intimi sono caldi e armoniosi oppure tesi, aggressivi e ansiosi, o ancora emotivamente distanti o addirittura inesistenti. [5]

Impegniamoci ad instaurare con questi bambini un legame solido ed empatico

Ogni progresso nel campo relazionale sar? impossibile se non riusciremo a instaurare con questi bambini dei legami forti, intensi, ricchi di ascolto, tenerezza ed empatia.

Poich?, come dice Zannantoni:

Nel ritrovamento di un rapporto interpersonale buono, possiamo dire empatico, come su di una luminosa superficie specchiante, la persona sofferente pu? costruire il proprio contenitore di significato e ritrovare pensieri e parole per raccontare a se stessa.[6]

In definitiva cercheremo in ogni modo di costruire con questi bambini un legame di accettazione e damore, facendo nostro lappello della Notbohm:

Date a vostro figlio amore incondizionato, un amore che non dipenda dalle pagelle, dalle mani pulite o dalla popolarit?. Date a vostro figlio la vostra accettazione con tutto il cuore: laccettazione delle sue fragilit?. Oltre che delle sue abilit? e virt?.[7]

Facciamo avvertire a questi minori la nostra presenza rassicurante, serena, affettuosa e rispettosa.

Rispettosa soprattutto dei loro sintomi, che evidenziano le gravi problematiche interiori delle quali sono vittime.

Rispettosa degli sforzi che fanno per limitare o combattere la sofferenza e langoscia dalle quali si sentono sommersi.

Rispettosa dei loro limiti ma anche delle loro capacit? e possibilit?.

In tal modo noi adulti dimostreremo con i fatti e non con le parole che conoscendo le loro necessit?, i loro bisogni e i momentanei limiti li comprendiamo e accettiamo con gioia.

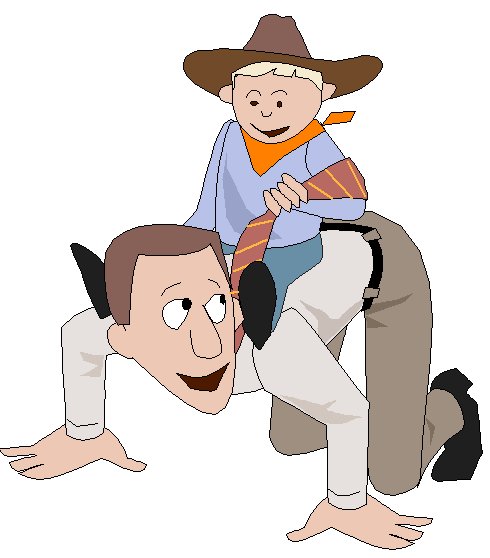

Giochiamo ogni giorno con loro utilizzando il Gioco Libero Autogestito

Laltro suggerimento ? quello di utilizzare, da parte di entrambi i genitori, per almeno unora al giorno, uno strumento vecchio come la stessa umanit?, anzi ancora pi? antico, poich? prima della comparsa delluomo sulla terra era gi? usato dai cuccioli di moltissimi animali: questo prezioso strumento si chiama semplicemente gioco.

? noto che il gioco ha molte e importanti funzioni ed ? molto importante per la crescita psicologica, sociale, relazionale, affettiva e intellettiva di ogni bambino, poich? esso:

- ? stimolo allo sviluppo motorio e intellettivo;

- ? strumento di esplorazione e conoscenza del proprio corpo, di quello degli altri, degli oggetti, degli animali e della natura che ci circonda;

- ? veicolo privilegiato di comunicazione e socializzazione;

- ? mezzo per lo sviluppo della creativit? e della fantasia;

- ? veicolo di conoscenza delle emozioni e dei sentimenti, propri e di quelli degli altri;

- ha la capacit? di migliorare il contatto e il controllo delle proprie emozioni;

- ? palestra per lautonomia personale e sociale;

- ? occasione per rafforzare la volont?;

- ed infine ? il migliore strumento atto a creare e mantenere tra le persone complicit?, intesa, reciproco legame affettivo, serenit?, gioia e piacere.

Per tali motivi utilizzando il gioco libero nel quale, i bambini stessi, di comune accordo si danno in ogni momento, regole e indicazioni, i piccoli degli esseri umani imparano a esplorare, conoscere, comunicare, socializzare e rendersi autonomi. Inoltre, mediante quella che sembra una banale, semplice attivit? ludica, i bambini di tutto il mondo e di tutte le generazioni, riescono a capire, controllare e modellare le proprie e altrui emozioni, cos? da diventare capaci di costruire delle relazioni sociali piacevoli ma anche efficaci, utili e durature.

Insomma i bambini, mediante il gioco libero, riescono, tra laltro, a costruire momenti di socialit?. Questi momenti, a loro volta, non solo tenderanno a migliorare il mondo interiore di essi, rendendolo pi? disteso, sereno, fiducioso, allegro e ottimista, ma li aiuteranno nella loro crescita affettiva ed emotiva.

Purtroppo i piccoli che presentano disturbi autistici non riescono a utilizzare questo tipo di gioco, poich? il loro sviluppo affettivo relazionale ? troppo immaturo e il loro mondo interiore ? eccessivamente instabile, disturbato, insicuro, fragile e inquieto, per permettere loro di intraprendere unattivit? ludica, come il gioco libero, che di solito si esegue in piena collaborazione e intesa con i coetanei.

Essendo questi bambini emotivamente molto chiusi e scarsamente disponibili a mediare, a condividere i giocattoli, a riuscire ad effettuare i giochi immaginativi, ancor pi? ad accogliere le richieste degli altri, non riescono a farsi accettare dai coetanei, i quali si aspettano che i loro compagni di gioco siano in grado di capire le regole del gioco, siano capaci di ascoltare, trovare un accordo e accogliere quanto proposto anche dagli altri.

Dice la De Clercq: Thomas non si curava degli altri bambini. Non giocava insieme a loro, semmai vicino a loro. Sembrava che non gli interessassero completamente. [8] E ancora la stessa autrice: In presenza di altri bambini, Thomas diventava immediatamente nervoso e stressato e noi, altrettanto rapidamente, non riuscivamo pi? a tenere sotto controllo il suo comportamento.[9]

La Williams riporta un esempio di un modo abnorme che aveva lei di accostarsi ai coetanei per chiedere la loro amicizia:

Terry abitava dietro langolo. Era pi? vecchia di me ed era italiana. Io avevo otto anni, lei dieci. Io la spiavo e lei spiava me che la guardavo. Non sapevo ancora come fare amicizia, cos? mi mettevo davanti a lei dicendole tutte le parolacce che conoscevo. Poich? mia madre aveva un ricchissimo vocabolario di imprecazioni, lo sapevo fare molto bene. Alla fine la ragazzina si alzava in piedi e mi rincorreva per parecchi isolati. Io scappavo via e tornavo il giorno dopo per ricominciare. Un giorno mi acchiapp?; stava per spaccarmi la faccia, quando decise di chiedermi almeno perch? lavessi tormentata cos? costantemente, per tanto tempo. Volevo esserti amica sbottai furiosa.[10]

Pertanto ? bene evitare loro questo tipo di esperienze negative, che non solo non apporterebbero alcun beneficio, ma potrebbero peggiorare la psiche di questi bambini, giacch? potrebbero essere seguite anche da atteggiamenti di rifiuto e di bullismo da parte dei bambini normali, con seguente peggioramento dellautostima e del loro mondo interiore, gi? notevolmente turbato.

Daltronde ? inutile provare a insegnare loro come giocare con gli altri bambini,[11] nel momento in cui saranno abbastanza sereni e maturi, lo faranno senza alcun insegnamento da parte nostra, in caso contrario, stimolarli a fare qualcosa per la quale non sono psicologicamente pronti, pu? essere solo dannoso.

Di conseguenza i soggetti con sintomi di autismo non sono in grado di acquisire, mediante il rapporto con gli altri bambini, gli apporti preziosi offerti da questattivit?, cos? come non sono in grado di gustare il piacere e la gioia dellintesa, dello scambio e della complicit?. Tutte cose che permettono di instaurare quegli affettuosi legami reciproci che sono fondamentali nel mantenere e accrescere in ogni essere umano una buona capacit? relazionale e un sano equilibrio psichico.

Allo stesso modo ? controproducente pensare di attuare con questi bambini un tipo di gioco in cui ladulto discuta con loro quali regole applicare o, peggio ancora, sia lui a dettare le regole (gioco guidato) poich? questo comportamento li farebbe sentire, ancora una volta, dei bambini incompresi, costretti a fare o a non fare ci? che gli altri desiderano o impongono e non ci? di cui hanno veramente bisogno e necessit?.

Il Gioco Libero Autogestito[12]

Se il gioco libero e quello guidato sono per questi bambini impossibili o poco utili, la stessa attivit? di gioco ? invece perfettamente utilizzabile quando ? attuata insieme a degli adulti, se questi riescono a tenere conto della realt? interiore di tali particolari soggetti.

In particolare ? necessario conoscere e accettare che in loro sono presenti una chiara sfiducia e anche paura nei confronti degli esseri umani e del mondo che li circonda. Sfiducia e paura che li costringe alla difesa, piuttosto che allaccoglienza delle idee e degli interventi che provengono dallesterno. Sfiducia e paura che li porta a rifiutare e opporsi a qualunque richiesta venga dagli altri, giacch? viene da loro giudicata come violenta costrizione e imposizione (indifferenza e opposizione ai giochi proposti dagli altri bambini o dagli adulti).

Inoltre lo stato diperattivazione mentale, di disfunzionalit? nella gestione delle emozioni e dei pensieri, con cui sono costretti a confrontarsi in ogni momento, non permette loro di ascoltare con serenit? ed equilibrio le indicazioni, le necessit? e i bisogni degli altri, cos? da regolare e armonizzare con questi le loro azioni e i loro comportamenti. Pertanto ogni stimolo che rivolgiamo loro per eseguire dei particolari giochi o attivit?, che a noi adulti sembrano essere interessanti ed educativi li blocca, li mette in ansia, li disturba.

? inoltre necessario comprendere e accettare che nellanimo dei soggetti con sintomi di autismo possono essere presenti delle emozioni intense che li costringono, specialmente quando si trovano in una fase nella quale non ? presente una totale chiusura, ad effettuare dei giochi caotici, aggressivi e distruttivi. In questi casi, se prevale in noi un atteggiamento educativo e di controllo, saremmo portati a respingere tale tipo di attivit?. Tuttavia, tenendo conto del loro bisogno di dar sfogo a queste emozioni negative, tranne che i giochi proposti e attuati non comportino un reale pericolo per loro e per gli altri, la nostra accettazione deve includere anche questo tipo di attivit?.

Da tener presente, inoltre, che la notevole ansia della quale soffrono li costringe a utilizzare gli stessi giochi per molto tempo (giochi interminabili) al fine di diminuirla mediante un comportamento ripetitivo. In questi casi se ladulto acconsente a questo loro bisogno, senza stancarsi e senza annoiarsi, scoprir? presto come questo suo momentaneo sacrificio sia stato prezioso per permettere al proprio bambino di iniziare o riprendere il cammino della crescita affettivorelazionale che si era bloccato o interrotto;

Altra attenzione da parte degli adulti bisogna avere alla difficolt? che hanno questi bambini nellaffrontare le frustrazioni, per cui non accettano di sbagliare o perdere nei giochi che riescono ad effettuare. Per tale motivo, almeno inizialmente, bisogna evitare loro questo tipo di frustrazione facendo in modo che possano vincere sempre e in ogni gioco eseguito con gli altri.

Nel Gioco Libero Autogestito la conduzione e la gestione delle attivit? sono affidate completamente al bambino con problemi. Questi pu? scegliere: il tipo di gioco, la sua durata, i modi con i quali eseguirlo. Egli pu? decidere, inoltre, quando e con quale altro gioco sostituire quello che in un determinato momento non ? pi? di suo interesse. [13]

Come vivere il Gioco Libero Autogestito

- Durante lattivit? del Gioco Libero Autogestito la nostra presenza fisica non deve mai essere avvertita come invasiva e coartante. Nella fase iniziale, se ? necessario, dobbiamo riuscire a restare in un angolo, in silenzio, ma con lanimo attento, disponibile, affettuosamente vicino, fino a quando non avvertiamo che il bambino ? disponibile allincontro con noi e pertanto cerca la nostra collaborazione allattivit? o al gioco intrapreso.

- Per ottenere il massimo del profitto ? necessario lasciarsi andare durante il gioco a un rapporto profondo, intimo ed empatico con il bambino, ricordando e ripensando alla gioia e alla gratificazione provate nella nostra infanzia, quando avevamo la possibilit? di giocare con un compagnetto, o ancora meglio, con il proprio padre o con la propria madre. In definitiva, il ritornare per qualche ora bambini, permette a noi adulti di capire e partecipare di pi? e meglio.

- Accettiamo e collaboriamo ai suoi giochi, anche se questi possono sembrarci inutili, sciocchi, ripetitivi o tendono a manifestare ed esprimere la sua aggressivit? o il suo disordine interiore dei quali vorrebbe liberarsi. Accettiamo e collaboriamo ai suoi giochi o alle sue attivit? senza giudicarli e quindi senza mai correggere o redarguire il bambino. Non ? assolutamente importante quello che fa o non fa, ma il modo con il quale noi riusciamo a fargli vivere il piacere e lintesa che si crea, tra noi e lui, durante il gioco. Questo piacere e questa intesa, abbiamo potuto constatare, sono notevolmente efficaci per renderlo pi? sereno e tranquillo ma soprattutto pi? fiducioso verso di noi. E poich? noi in quel momento rappresentiamo la realt? esterna a lui e quindi il mondo del quale aveva paura e dal quale si era allontanato, la fiducia e la gioia che in quelle ore egli prover? nei nostri confronti si rifletter? sul suo benessere personale e relazionale e gli permetter? di aprire una breccia nel muro di diffidenza che aveva creato per difendersi dalla sofferenza. Questapertura verso gli altri e verso il mondo fuori di lui sar? preziosa, poich? potr? liberare tutte le energie presenti nel suo Io, cos? da poterle indirizzare verso una normale crescita affettivo-relazionale, che avr? importanti ricadute positive anche sul piano cognitivo e comportamentale.

- Cerchiamo di assumere il semplice ruolo di amici e compagni di gioco e di avventura. E quindi tralasciamo per qualche ora la classica funzione di controllo e indirizzo, che tende a spronare, criticare, rintuzzare e rimproverare al bambino ogni comportamento o atteggiamento non idoneo. Evitiamo, quindi, frasi come queste: Vieni, giochiamo con il trenino che ti ha portato Babbo Natale, ma attento a come lo maneggi perch? ? delicato e si potrebbe rompere; Non sbattere la macchinina sul muro, potrebbe sfasciarsi e non pi? funzionare; Se vuoi fare una costruzione falla bene e in modo ordinato!; Abbiamo giocato con i puzzle, prima di prendere un altro giocattolo, rimettiamo a posto tutti i pezzi nella loro scatola. Come abbiamo gi? detto, la funzione educativa non ? assolutamente idonea per i bambini con disturbi dello spettro autistico, pertanto la utilizzeremo in un secondo momento e con molta gradualit?, solo quando il bambino avr? abbandonato definitivamente la sua condizione di chiusura.

- Per ottenere dei buoni miglioramenti gratifichiamolo, pi? che con le parole con i fatti, accettando di buon grado di collaborare ai suoi giochi, qualunque essi siano, anche se sono ripetitivi, o li giudichiamo assolutamente sciocchi, inutili o anche aggressivi. Allo stesso modo accetteremo i suoi comportamenti, anche se potranno apparire disturbanti, strani, particolari o non confacenti alla sua et?.

- Poich? questi bambini, nei loro giochi, preferiscono utilizzare, un po come i bambini piccoli, oggetti veri, permettiamo loro di giocare con questi, piuttosto che con i soliti giocattoli di plastica. E poich? amano la musica e i suoni dolci li rilassano, lasciamo a loro disposizione anche qualche strumento musicale.[14]

A quali giochi partecipare?

La risposta a questa domanda ? semplice: A quasi tutti. [15] Tranne che non siano giochi sessuali, o giochi nei quali il bambino potrebbe fare realmente del male a se stesso o agli altri, i genitori e gli educatori devono riuscire a partecipare a tutte le attivit? e a tutti i giochi da lui attuati o proposti.

Le iniziative del bambino possono essere di vario tipo e, soprattutto nella fase iniziale, possono essere anche molto semplici, banali e lontane dalla nostra concezione di gioco, come: versare acqua da un recipiente allaltro, accendere e spegnere le luci in continuazione, mettere in fila una serie di oggetti, inserire dei cubetti uno per volta dentro un contenitore oppure al contrario riversare a terra tutti gli oggetti che si trovano in un contenitore, aprire e chiudere un ombrello oppure girarlo a terra, fare dei pezzetti di carta per poi farli volare come fossero tante farfalline dal balcone, e cos? via.

In realt? i giochi presenti nei bambini con sintomi di autismo riflettono la loro maturit? e la loro realt? psichica. Quando lo sviluppo affettivo-relazionale ? modesto e quando la psiche di questi bambini ? pervasa dal caos, dallansia e dalle paure i giochi che essi riescono a fare, che sono anche quelli che in quel momento sono capaci di rilassarli, sono giochi molto semplici e poveri come quelli descritti dallautrice.

Tuttavia anche questi giochi che potrebbero esser classificati come delle stereotipie possono diventare preziosi per iniziare a ben relazionarsi con il bambino, nel momento in cui noi vi partecipiamo con gioia, scherzando con lui, ridendo insieme a lui, imitandolo, aiutandolo, sostenendolo. ? questa partecipazione gioiosa che riuscir? a trasformare dei comportamenti apparentemente sciocchi e inutili in una piacevole attivit? da fare insieme. Ci? infonder? al bambino quello che gli manca veramente: la sicurezza, la gioia, la fiducia negli altri, e infine ci? che ? pi? importante il desiderio di stabilire uno stabile, sicuro, prezioso legame al di fuori di s?, con il mondo che lo circonda.

Ricevetti qualche tempo fa una telefonata da parte di uninsegnante di sostegno di una scuola superiore. Questa brava professoressa voleva effettuare con il ragazzo che seguiva, la tecnica del Gioco Libero Autogestito. Tuttavia la telefonata era piena di sconforto, per un motivo molto semplice: il ragazzo che era stato assegnato a lei non effettuava alcun gioco al quale avrebbe potuto partecipare. Non solo, ma rifiutava anche tutti i giochi che lei cercava di proporgli guardandola in modo aggressivo e allontanandola violentemente con le mani. Lunica attivit? che questo ragazzo faceva era guardare nel suo Tablet dei video violenti e aggressivi. Questa, purtroppo, era proprio lultima cosa che la brava docente, avrebbe voluto che il bambino facesse. Ebbene il nostro consiglio, che la lasci? inizialmente stupita e perplessa, fu quello di guardare anche lei con piacere i video scelti dal ragazzo e partecipare con gioia ai commenti gioiosi che egli faceva mentre giocava. Dopo poco pi? di due mesi mi ritelefon? entusiasta per gli importanti e stabili miglioramenti che il ragazzo aveva avuto, sia quando stava con lei, sia quando era in classe o a casa.

Quando e chi dovrebbe utilizzare il Gioco Libero Autogestito.

Poich? let? ? importante, pi? giovane ? il soggetto pi? facilmente e rapidamente si pu? modificare una struttura mentale ed emotiva, lattivit? del Gioco Libero Autogestito dovrebbe essere effettuata il pi? presto possibile. Questo vivere insieme con un adulto, meglio se questadulto ? un genitore, unattivit? gratificante e piacevole, permetter? al bambino di raggiungere una maggiore serenit? interiore e una maggiore apertura e fiducia negli altri, nel mondo e in se stesso. Cosa che, a sua volta, consentir? di ottenere dei notevoli miglioramenti con graduale riduzione e poi scomparsa dei gravi sintomi presenti.

Se, come abbiamo detto prima, il Gioco Libero Autogestito pu? essere eseguito da tutti gli adulti che in qualche modo si relazionano con il bambino, ? questa unoccasione preziosa per i genitori, i quali avranno loccasione di stabilire o ristabilire con il figlio quellintesa, quel dialogo, quellincontro e quel rapporto di fiducia, da loro tanto agognato ma che, tuttavia, non erano riusciti ad attuare e sviluppare precedentemente o che, per qualche motivo, si era interrotto.

Abbiamo potuto constatare come lefficacia di questo tipo di gioco, quando ? condotto, dai genitori sia nettamente superiore, rispetto a quando viene utilizzato soltanto da un terapeuta o da un altro adulto anche qualificato. Pensiamo che ci? sia dovuto a tre fattori fondamentali:

il primo riguarda proprio listintivo bisogno, presente in ogni essere umano, bambino o ragazzo che sia, di volersi ben relazionare soprattutto con i propri genitori.

Il secondo motivo che scorgiamo, altrettanto importante, ? che quando sono i genitori ad applicare tale prezioso strumento terapeutico, si modificher? gradualmente il loro stile educativo e relazionale, per cui questa metodica continuer? a produrre effetti positivi anche al di fuori degli specifici momenti di gioco. Viceversa se sono solo gli specialisti o gli educatori ad attuare questo tipo di terapia, i miglioramenti che essi potranno ottenere rischiano di essere frustrati dai comportamenti poco idonei dei genitori. Inoltre da parte di pap? e mamma vivere lesperienza del Gioco Libero Autogestito ? importante affinch? si abituino a tralasciare il loro ruolo educativo in favore di quello relazionale.

IL terzo , nasce dal fatto che, come abbiamo detto, il ruolo educativo attuato nei confronti di un bambino che presenta disturbi autistici ? assolutamente inutile e controproducente, essendo questi bambini da liberare e non da educare. Il nostro compito consiste quindi non nellinsegnare loro qualcosa ma nel liberarli dalla chiusura che essi mantengono nei confronti degli altri e del mono esterno, dalle angosce che sconvolgono e scuotono il loro animo. ? necessario liberarli dalle paure che li attanagliano e dalla scarsa fiducia che essi hanno nei confronti degli esseri umani e del mondo in cui vivono. ? indispensabile liberarli dallaggressivit? manifesta o repressa e dalla disfunzionalit? emotiva ed ideativa che pu? invadere la loro mente e infine ? importante liberarli dallabnorme eccitazione che essi provano, che condiziona la loro attenzione, le loro azioni e tutti gli apprendimenti.

Venne alla nostra osservazione Fabio, un bambino di tre anni e mezzo, il quale presentava una difficile situazione familiare: i genitori si erano separati sei mesi prima. Il padre, che si descriveva come un uomo testardo, permaloso, orgoglioso e nervoso, evitava di frequentare il figlio per paura di scontrarsi violentemente con lex moglie.

I genitori si erano accorti dei problemi del bambino durante lultimo anno. Essi avevano notato che la crescita psicologica e cognitiva di Fabio si era come bloccata. Anzi, dopo la separazione dei genitori, il bambino aveva perso le poche parole che pronunciava in epoca precedente. Il piccolo presentava un contatto oculare discontinuo, perseverazione in alcuni particolari giochi, aveva un comportamento iperattivo e tendeva ad opporsi a ogni richiesta dei genitori. La sua inquietudine aumentava notevolmente se si trovava insieme ad altri bambini. Pertanto quando era costretto a partecipare ai giochi con i coetanei si mostrava invadente, disturbante e aggressivo, mentre appariva pi? disponibile allinterazione sociale quando aveva la possibilit? di relazionarsi con un solo adulto. Il bambino presentava inoltre intense paure nei confronti degli animali e numerosi disturbi del comportamento: appariva disubbidiente, distraibile, impulsivo, nervoso, irritabile e scontroso. Una migliore intesa con la madre era presente solo la sera quando, bevendo il latte con il biberon, scambiava con la madre qualche coccola. Al piccolo era stata fatta diagnosi di: Disturbo generalizzato dello sviluppo ed era stata consigliata terapia abilitativa.

Allosservazione erano evidenti la scarsa attenzione verso il mondo esterno e il prevalere, nei suoi comportamenti, degli impulsi interiori. La produzione linguistica era limitata solo a qualche vocalizzo e ad alcuni suoni sillabici che ripeteva gridando. Il rapporto con gli operatori era quasi assente e distaccato.

Questi genitori, nonostante li avessimo invitati a impegnarsi personalmente ad effettuare per almeno unora al giorno il Gioco Libero Autogestito, a causa del lavoro della madre che si protraeva per tutto il giorno e dei gravi problemi di personalit? del padre, non riuscivano a adoperarsi in ci? che avevamo consigliato. Anche le visite di controllo presso il nostro centro erano rare, tanto che il bambino, dopo pi? di un anno dalla presa in carico presso il nostro centro, non presentava alcun miglioramento.

Per stimolare almeno la madre a coinvolgersi nella terapia del figlio, le abbiamo chiaramente detto che, in quelle condizioni psichiche, il bambino non avrebbe potuto frequentare la scuola elementare. Ci? finalmente indusse la madre a seguire i nostri consigli e a relazionarsi con lui per unora al giorno mediante il gioco. I miglioramenti che si ottennero furono tanto rapidi e notevoli da stupire anche noi, che pur credevamo in questo tipo di terapia: dopo circa un mese il bambino aveva iniziato a pronunciare diverse parole, alle quali si aggiunsero molto presto delle frasi, sempre pi? lunghe e complesse, ma soprattutto nacquero in lui, come per incanto, il piacere e la gioia di ben relazionarsi mediante il gioco con la madre e anche con noi, che eravamo nei suoi confronti quasi degli estranei.

Il Gioco Libero Autogestito nei ragazzi e negli adulti con autismo

I ragazzi o gli adulti con autismo ad alto funzionamento spesso non amano giocare, tuttavia piace loro raccontare e confidarsi con gli altri, sia con le parole sia mediante il disegno o la scrittura.

A volte desiderano raccontare delle storie fantastiche, anche se spesso sono ripetitive, violente e ricche di termini socialmente poco accettabili riguardanti le feci e le urine e simili (termini coprolalici). Ebbene, anche questascoltare con attenzione e partecipazione gioiosa a questi racconti, senza fare alcun commento o interpretazione particolare, ? terapia.

In altri casi gli adulti con autismo amano disegnare scene violente, nelle quali le persone muoiono e poi risuscitano per poi morire ancora, aggredite da violenti mostri o da malvagi personaggi, visti alla tv o nei video giochi. Anche lascolto e la partecipazione ai loro racconti, non importa se sono ripetitivi, crudeli o ricchi di coprolalie, diventa terapia se riusciremo a evitare di annoiarci o di scandalizzarci e se trasmetteremo nellascolto la nostra vicinanza affettiva.

? anche terapia ascoltare le loro difficolt? con gli insegnanti e compagni di classe, cos? com? terapia passeggiare con loro, per meglio comunicare il proprio affetto e per meglio riuscire ad ascoltare le emozioni che questi ragazzi riescono a trasmettere con i loro gesti e le loro espressioni.

Evitiamo, per quanto possibile, le categoriche richieste.

Uno dei tanti difficili cambiamenti che dobbiamo apportare nel rapporto con questi bambini ? levitare di far loro delle categoriche richieste o peggio ancora delle imposizioni, poich? queste sono percepite con notevole sofferenza e sospetto. Spesso le richieste che facciamo sono interpretate da loro come dannose, poich? tendono a cambiare quello stato e clima interiore di uniformit? e di immobilit? che permette a questi bambini di acquisire una certa tranquillit? e sicurezza.

Per tale motivo, anche a causa della cattiva opinione che essi hanno del mondo in generale e degli esseri umani in particolare, questi minori hanno molte difficolt? nellaccettare e quindi soffrono, quando gli altri: genitori, educatori, insegnanti o tecnici della riabilitazione, chiedono loro di fare o non fare una determinata azione; di attuare o non attuare un determinato comportamento; di dire o non dire determinate parole o frasi. Ad esempio: Saluta la nonna; Dobbiamo andare via, dai un bacio al nonno; Bevi tutto il tuo latte; Siediti bene; Non ti alzare; Non ti sporcare; Lavati le mani e cos? via. Questi bambini cos? sensibili, avvertono ogni richiesta come una violenza gratuita da parte di chi li circonda, poich? ritengono che le persone che chiedono qualcosa, non tengono nel giusto conto i loro limiti e le loro notevoli difficolt? emotive. In definitiva non stanno rispettando i bisogni, dolorosamente presenti nella loro psiche.

Ci? accentua in loro il distacco e la sfiducia, poich? si convincono ancor pi? che gli altri sono cattivi e che il mondo nel suo insieme ? malvagio, ingiusto, prepotente e poco corretto nei loro confronti.

Non chiediamo di effettuare attivit? da noi desiderate ma da loro non amate

Questo ? limpegno pi? difficile da attuare e mantenere. In noi adulti ? quasi insito essere, nei confronti dei bambini, degli educatori che hanno il compito di scegliere e proporre ci? che pensiamo sia per essi utile, necessario, interessante o importante. Tuttavia per quanto riguarda i bambini con sintomi di autismo questo ? lerrore pi? comune ma anche il pi? grave: considerarli normali dal punto di vista psicologico ma neurologicamente carenti di molteplici capacit?, alle quali sopperire mediante svariati stimoli e terapie. ? invece ? esattamente il contrario. Essi, dal punto di vista psicologico, sono notevolmente disturbati ma possiedono, almeno in potenza, normali capacit? e qualit?. Non bisogna quindi ignorare il loro mondo interiore nel quale, come abbiamo visto, imperversano paure e terrori, ansie e angosce, diffidenza e chiusura. Per tale motivo ogni proposta che viene dallesterno, nella condizione psichica nella quale si trovano, ? da loro avvertita come unimposizione e una grave indifferenza nei confronti delle emozioni delle quali soffrono.

In definitiva, questo tipo di approccio che sottovaluta le loro necessit? e i loro bisogni psicologici, nonch? le loro possibilit?, rischia di accentuare la diffidenza e la ripulsa nei confronti del mondo e delle persone che li circondano e quindi rischia di peggiorare la loro condizione psichica globale, con conseguente accentuazione della chiusura ed estraniamento dalla realt?. Se invece riusciremo a rispettare fino in fondo e senza preclusioni, le emozioni di questi bambini, ci accorgeremo molto presto come in realt? le loro capacit? di base non sono carenti ma, semplicemente, non possono essere espresse in maniera piena, a causa della presenza di un mondo interiore particolarmente e gravemente disturbato.

Per tale motivo, soltanto in un secondo momento, quando avremo stabilito con loro una buona relazione e quando le loro emozioni si saranno normalizzate, potremo iniziare a proporre qualche gioco o attivit? che pensiamo possa divertirli e interessarli.

Aspettiamo che siano loro a stabilire quando e come avere con noi un contatto fisico.

Anche questo comportamento ? difficile per ladulto, specie per un genitore o un familiare. Tuttavia ? un comportamento necessario per dare un chiaro segnale di rispetto dei loro sentimenti e delle loro emozioni e bisogni. Come dire: Io ci sono. Io sono qui vicino a te, ma non ho alcuna intenzione di toccarti n? tantomeno costringerti a un abbraccio che tu ancora non cerchi e che ti farebbe soffrire maggiormente. Quando il nostro rapporto sar? pi? maturo e sano, quando tu sarai disponibile, le mie braccia saranno pronte ad aprirsi per accoglierti con gioia.

Quando ritornare ad educare

Una delle pi? frequenti osservazioni che ci sono rivolte, quando spieghiamo le modalit? del rapportarsi con questi bambini: senza correggerli, senza emettere giudizi, senza dare precise indicazioni su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, su cosa sia bene e cosa sia male e quindi anche su come comportarsi e come invece non bisogna comportarsi, ? che questi minori potrebbero crescere maleducati e quindi potrebbero diventare minori o adulti capricciosi, viziati o perfino violenti. Pertanto potrebbero diventare ancora pi? ingestibili di quanto non siano nel momento attuale. Mentre, attraverso i normali interventi educativi fatti di gratificazioni per ogni comportamento positivo attuato, ma anche di richiami, rimproveri ed eventuali punizioni per ogni comportamento o atteggiamento non confacente al vivere civile, potrebbero essere in seguito degli adulti pi? educati e rispettosi.

Non ? facile far capire e fare accettare ai genitori e agli educatori che un rapporto terapeutico di tipo affettivo-relazionale che tiene nel massimo conto i vissuti e le emozioni del bambino, non ? un modo per educare questi bambini a comportarsi male e senza alcun freno. Questo tipo di rapporto ? invece uno strumento atto a migliorare il loro mondo interiore, affinch?, essendo questi minori pi? maturi e pi? sereni, possano meglio utilizzare tutte le loro potenzialit?, compresa la loro volont?. Volont? che in seguito potranno utilizzare per meglio riuscire a comprendere e accettare i normali e corretti interventi educativi e formativi.

Tratto dal libro di Emidio Tribulato: “Bambini da liberare – Una sfida all’autismo”.

Per scaricare tutto il libro clicca qui. .

[1] De Clercq H. (2011), Lautismo da dentro, Trento, Erickson, p. 24.

[2] Gandione M., Burdino E., Vietti Ramus M. (2010), La qualit? di vita delle famiglie di bambini con Disturbo Pervasivo dello sviluppo, in Psichiatria dellinfanzia e delladolescenza, vol. 77: 246-262.

[3] Franciosi F. (2017), La regolazione emotiva nei disturbi dello spettro autistico, Pisa, Edizioni ETS, p. 50.

[4] Franciosi F. (2017), La regolazione emotiva nei disturbi dello spettro autistico, Pisa, Edizioni ETS, pp. 10 – 11.

[5] Bowlby J. (1988), Dalla teoria dellattaccamento alla psicopatologia dello sviluppo, in Rivista di Psichiatria , vol. 23, n°2, giugno, p. 58.

[6] Zannantoni R. 2014), Lempatia e la relazione di aiuto, in Consultori Familiari Oggi, n. 22, p. 148-163.

[7] Notbohm E. (2015), 10 cose che ogni bambino con autismo vorrebbe che tu sapessi, Trento, Erikson, p. 141.

[8] De Clercq H. (2011), Lautismo da dentro, Trento, Erickson, p. 25.

[9] De Clercq H. (2011), Lautismo da dentro, Trento, Erickson, p. 23.

[10] Williams D. (2013), Nessuno in nessun luogo, Roma, Armando Editore, p.35.

[11] De Clercq H. (2011), Lautismo da dentro, Trento, Erickson, p. 28.

[12] Tribulato E. (2013), Autismo e gioco libero autogestito, Milano, Franco Angeli.

[13] Tribulato E. (2013), Autismo e gioco libero autogestito, Milano, Franco Angeli, p. 110.

[14] Morello P. C. (2016), Macchia, autobiografia di un autistico, Milano, Salani editore, p. 69.

[15] Tribulato E. (2013), Autismo e gioco libero autogestito, Milano, Franco Angeli, p. 111.

[16] De Clercq H. (2011), Lautismo da dentro, Trento, Erickson, p. 20.