03 Apr Comunicazione linguaggio e interazione sociale nel bambino con Disturbo Autistico

Autore: Emidio Tribulato

Poich? alla nascita i sensi del neonato sono quasi completamente sviluppati, il bambino, pur non riconoscendo gli oggetti e le persone, ? gi? in grado di percepire le sue emozioni interne e lambiente che lo circonda. Egli avverte questi due ambienti: quello interno e quello esterno, come ununica realt?, in quanto non vi ? ancora un s? e un mondo fuori di lui (adualismo).

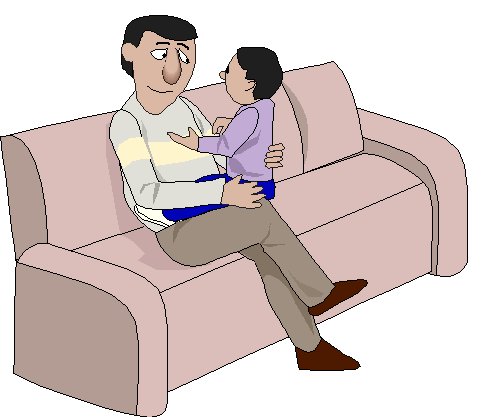

In ogni caso, per?, ? gi? in grado di distinguere ci? che lo soddisfa da ci? che non lo soddisfa, ci? che ? piacevole da ci? che ? spiacevole. ? sicuramente piacevole sentirsi accolto, accarezzato, coccolato, cos? com? sicuramente piacevole giocare e ridere insieme a mamma e pap? o con i fratellini. Al contrario ? sicuramente sgradevole un ambiente carico di tristezza, aggressivit?, ansia, tensione, conflitti.

Le comunicazioni e le relazioni che il bambino instaura con lambiente esterno a lui sono fondamentali non solo per accrescere esperienze, cultura e linguaggio ma, soprattutto, per la formazione del suo Io, per la sua crescita sana ed equilibrata e per lo sviluppo armonico e pieno delle sue capacit? relazionali e sociali.

Il bambino si accorge dellutilit? della comunicazione quando, ad esempio, si mette a piangere e a strillare e la mamma, il pap? o un altro familiare accorrono verso di lui per capire il motivo del suo pianto o quando vagisce e gorgoglia ed i suoi genitori e familiari si mettono a ridere felici e lo abbracciano e baciano dicendogli parole dolcissime. E’ mediante queste esperienze che egli scopre il valore sociale dei suoni da lui emessi, in quanto comincia a collegare queste manifestazioni sonore agli effetti positivi da essi prodotti.

Questa possibilit? di poter comunicare i bisogni, unita ad una buona sicurezza che queste sue necessit? saranno soddisfatte, lo rassicura e lo aiuta a maturare le capacit? relazionali. A sua volte, questa maturazione lo stimola e gli permette di avere maggiori attenzioni verso chi ha cura di lui. Pertanto, se ad esempio, prima piangeva ostinatamente nel momento in cui aveva fame, stava scomodo, aveva sonno, senza preoccuparsi minimamente delle esigenze delladulto o degli adulti, successivamente, riponendo affetto, stima, gratitudine e attaccamento verso di loro, a motivo dei comportamenti attenti e disponibili, egli si sforza di regolare la sua vita ed i suoi bisogni in base alle esigenze del mondo che lo circonda. Anzi, fa qualcosa di pi?: si attiva per gratificare al massimo chi gli sta attorno, indirizzandogli dolci sguardi, sorrisi affettuosi, carezze e baci.

Ma se questo non avviene, se i genitori o chi ha cura di lui ritardano ad accorrere al suo pianto o non rispondono ai suoi gioiosi vagiti in quanto eccessivamente tesi, disturbati o troppo occupati ed impegnati a fare altro, piuttosto che a vivere con pienezza e gioia la relazione con il loro bambino, il piccolo ? costretto a concludere che gli altri non sono in grado o non sono disposti ad ascoltarlo, ma anche che lui ? incapace di farsi ascoltare.

Si deteriora limmagine del mondo e, nello stesso tempo, si deteriora limmagine che ha di s?. Sar? inevitabile, allora, una parziale o totale chiusura.

Se, invece, dai genitori e soprattutto dalla madre ottiene la giusta presenza e la corretta disponibilit? comunicativa, se lambiente attorno a lui ha caratteristiche di serenit?, calore e accoglienza, il linguaggio verbale che, successivamente, conquister?, gli permetter? di rendere ancora pi? incisiva la sua azione sul mondo, in quanto non sar? solo la madre o gli altri che lo curano che avranno il potere di scegliere cosa ? bene per lui, ma sar? lui stesso a chiedere ci? che gli piace, ci? che lo rende felice, ci? che lo entusiasma e a rifiutare ci? che non gli piace, ci? che lo intristisce, ci? che lo annoia.

Ma anche con la conquista del linguaggio parlato, non sempre egli verr? capito ed accontentato nei suoi bisogni, nei suoi desideri, nelle sue scelte. E se questo non essere capito, non essere accontentato, perdura nel tempo e riguarda elementi essenziali per il suo sereno sviluppo, non potr? che provare dolore e sofferenza, con conseguente rabbia e collera verso gli altri esseri umani, ma anche verso se stesso.

In definitiva, gli strumenti indispensabili per la crescita e per la formazione di un nuovo essere umano, sufficientemente sereno e maturo per affrontare la vita ed il mondo, risiedono nella quantit?, ma soprattutto nella qualit? delle comunicazioni verbali, mimiche e gestuali, presenti nelle relazioni con le figure familiari, e, soprattutto, nei rapporti con la madre.

Senza questi apporti si formeranno bambini e poi adulti monchi o disturbati nella loro vita affettivo relazionale: incapaci di stare bene con se stessi e con gli altri; incapaci di capire e farsi capire; incapaci di amare e farsi amare; incapaci di profonda accettazione e di perdono; incapaci di accoglienza e disponibilit?.

Lampliamento del mondo affettivo relazionale avviene per gradi. In questa, come in tutte le altre funzioni umane, vi ? un progressivo passaggio da una situazione di interazione sociale assente o minima, cos? come avviene nel bambino neonato, il quale non ? ancora in grado di riconosce e di rapportarsi al di fuori di s?, neanche con la propria madre e con il proprio padre, al bambino di sei sette anni, che ? gi? capace di dialogare efficacemente e stabilire relazioni di amicizia, non solo con gli adulti e con altri minori con i quali vi ? stata una lunga, antica frequenza, ma anche con dei coetanei semisconosciuti. In ogni caso, per?, questa capacit? nasce e si forma dapprima nella psiche del bambino e dopo, e soltanto dopo, si realizza e concretizza mediante comportamenti esteriori, nellambito delle relazioni: amicizia, amore, dialogo, scambio, gioco sociale.

Spesso si dice, in maniera almeno in parte impropria, che il bambino per poter socializzare ha bisogno dei compagnetti della scuola. In realt? il bambino acquista la possibilit? di socializzare con gli estranei, solo se ha vissuto in maniera serena e soddisfacente il rapporto con le figure familiari.

E solo la bont? di questo rapporto e la serenit? dellambiente nel quale egli ? vissuto, che gli permetteranno di aprire il proprio animo, il proprio interesse e la propria attenzione propositiva e costruttiva anche agli estranei. Questo perch? linterazione sociale, cio? la capacit? di entrare in relazione con laltro, richiede numerosi ed espliciti comportamenti che devono modularsi in maniera molto precisa per essere efficaci.

Questi comportamenti riguardano: il guardare laltro, il cercare di agganciare il suo sguardo, il rispondere allo sguardo dellaltro, il farsi coinvolgere in attivit? e in argomenti condivisi, leffettuare gesti e parole in risposta alle richieste dellaltro o, spontaneamente, per attirare la sua attenzione.

Questi comportamenti riguardano, inoltre, il curiosare su quello che laltro sta facendo, desiderare che laltro si interessi a quello che noi stiamo facendo, rispondere quando si ? chiamati, trovare nel dialogo con laltro le parole pi? opportune e utili per approfondire o render pi? solido il legame in base al tipo di relazione ed infine, ma non ultimo, avere la pazienza di ascoltare laltro, le sue idee, i suoi bisogni, le sue necessit?, i suoi sfoghi.

La qualit? e la quantit? della comunicazione affettivo-relazionale del bambino normale, nei confronti degli adulti o degli altri minori ? molto variabile, anche se, durante le varie fasi del suo sviluppo, tende gradualmente ad incrementarsi. Per quanto riguarda la quantit?, accanto a bambini che chiacchierano continuamente su tutto e con tutti e che fanno facilmente amicizia, ritroviamo altri minori, altrettanto normali, pi? timidi e riservati che manifestano maggiori difficolt? ad instaurare un proficuo dialogo.

Pertanto, nellosservare la comunicazione e linterazione sociale di un bambino, possiamo notare come questa possa essere superiore alla norma, in quanto si distacca nettamente in senso positivo da quella normalmente riscontrata nei bambini della stessa et?; pu? rientrare nellambito della normalit?, quando il grado di socializzazione si pu? inserire in quella grande fascia che noi chiamiamo norma; oppure pu? essere decisamente inferiore alla norma, quando si allontana dalla fascia della normalit?.

Sia i genitori che gli insegnanti hanno consapevolezza, inoltre, che lievi o momentanei problemi nella comunicazione e nellinterazione sociale sono presenti in tutti i bambini. Cos? come sono consapevoli che queste problematiche sono maggiormente evidenti in quei soggetti che hanno dei problemi psichici o che stanno attraversando dei difficili momenti nella loro vita personale, familiare o scolastica.

Abbiamo, quindi, ad un estremo i bambini che ben dialogano e facilmente socializzano con tutti, mentre allestremo opposto troviamo quei bambini i quali non comunicano o hanno gravi difficolt? a dialogare anche con la propria madre o con il proprio padre.

Vi ?, pertanto, un continuum tra una situazione comunicativa e relazionale facile, fluida, immediata e notevolmente aperta al dialogo e alla comprensione e comunione con laltro, rispetto alla condizione opposta, nella quale queste capacit? sono quasi assenti o gravemente disturbate.

La comunicazione nei bambini con disturbi psicoaffettivi.

Nei bambini con disturbi psicoaffettivi la difficolt? nella socializzazione e lincapacit? del bambino di stabilire una adeguata relazione con laltro si possono manifestare con inibizione o con disinibizione,

Quando ? presente linibizione la mimica appare poco vivace, la postura ? eccessivamente stabile, il bambino non aderisce alla consegna, o, se la effettua, lo fa in maniera passiva: non prende liniziativa nello scambio ma si limita a rispondere alle domande che gli vengono poste ed il linguaggio ? coartato e povero sul piano narrativo.[1]

Questa forma ? presente nel bambino inibito, nella fobia sociale, nei disturbi dansia ed in quelli dellumore, nel mutismo selettivo, quando sono presenti importanti carenze socio culturali, quando soffre per scarsa autostima dovuta a inadeguatezza, a malformazioni o disabilit?.

Nelle forme con disinibizione vi sono elevati livelli di attivit? motoria. Il bambino familiarizza in maniera eccessiva anche con gli estranei, appare particolarmente curioso, ma ? notevolmente distraibile. Alle domande che gli sono poste risponde con frasi poco aderenti al contesto. Fa continui quesiti senza interessarsi alle risposte. A volte ? presente uneccessiva verbosit?, mentre viene sacrificata la capacit? di ascolto e la comprensione profonda dellaltro. In questi minori, che parlano tanto ma non sanno ascoltare, vi ? uno scollamento tra s? e gli altri, tra i propri bisogni ed i bisogni e le necessit? degli altri.

In questa forma con disinibizione, se la quantit? della socializzazione appare discreta, lo stesso non avviene per la qualit? della relazione, in quanto ? compromesso il normale fluire degli scambi interpersonali. Queste forme sono presenti nei disturbi dellumore di tipo maniacale, nei disturbi della condotta e nel disturbo da deficit dellattenzione con iperattivit?.

La comunicazione verbale nel Disturbo Autistico

Molti bambini con autismo, una percentuale che varia tra il 20% e il 50%, non acquisiscono alcun tipo di linguaggio verbale. Un altro 25 % acquisisce alcune parole tra i 12 ed i 18 mesi e poi va incontro a una regressione associata alla perdita del linguaggio verbale.[2]

In questi soggetti, spesso, non vi ? neanche un tentativo di compensazione attraverso modalit? alternative di comunicazione, come gesti o mimica. In altri casi il linguaggio compare tardivamente verso i quattro-cinque anni. Spesso non ? preceduto dalla lallazione.

Quando il bambino con Disturbo Autistico ? capace di utilizzare il linguaggio verbale sono rari i s? di assenso. ? frequente luso della terza persona per cui dicono: Giovanni vuole uscire piuttosto che Io voglio uscire e vi ? difficolt? o impossibilit? a strutturare una vera comunicazione (linguaggio non comunicativo), in quanto le parole e/o i gesti servono spesso solo ad ottenere quanto desiderato in quel momento o ad allontanare laltro e fargli sapere di non essere gradito (rapporti manipolatori).

Le iniziative degli altri spesso non sono accettate, in quanto interpretate come dannose, perch? vissute come destinate a cambiare quello stato di uniformit? e di immobilit? che permette al bambino una certa tranquillit? e sicurezza.

Questi bambini spesso si esprimono, in molte occasioni, in modo bizzarro. Usano frasi intere e blocchi di parole che hanno appena udito e che ripetono nella stessa forma verbale (ecolalia).[3] Ad esempio dicono: Vuoi biscottino? Per dire mi dai un biscottino? L’ecolalia pu? essere immediata quando la ripetizione delle parole o delle frasi avviene subito dopo l’ascolto, oppure differita, quando la ripetizione della frase avviene a distanza di tempo.

Accanto alle ecolalie vi sono le stereotipie verbali, nelle quali il soggetto ripete parole o frasi scollegate rispetto al momento. Il bambino, inoltre, tende a inventare nuove parole ( presenza di neo linguaggio).[4] Vi pu? essere, infine, una anomalia nella melodia del linguaggio che pu? apparire cantilenante.[5]

In alcuni bambini si pu? avere una regressione del linguaggio gi? acquisito (mutismo secondario). Nelle forme gravi il bambino ? indifferente al linguaggio altrui, oppure comprende soltanto parte di quanto detto (comprensione periferica).

Pertanto: Comunicare con un una persona con Disturbo Autistico pu? essere difficile o impossibile per motivi diversi e apparentemente opposti. Ai due estremi del continuum ci sono da un lato soggetti che non hanno mai acquisito il linguaggio e non rispondono e non danno inizio ad alcuno scambio comunicativo, dallaltro soggetti che avviano continuamente conversazioni utilizzando un vocabolario ricco e formalmente appropriato, ma che non sono in grado di adeguare in modo flessibile la comunicazione al contesto interattivo, di mantenere la reciprocit? e lalternanza di turni nello scambio comunicativo e di interpretare correttamente tutti gli scambi comunicativi espressi dallinterlocutore.[6]

Linterazione sociale nel Disturbo Autistico

Per MILITERNI R. : Nel corso del primo anno di vita, la compromissione dellinterazione sociale ? tipicamente espressa dal deficit del canale di scambio privilegiato in tale periodo: vale a dire, il contatto occhi-occhi.[1] I genitori riferiscono di questa mancanza o scarsit? di contatto con il loro bambino dicendo che egli sfugge allo sguardo (Sguardo non agganciabile), e/o presenta uno sguardo assente, vuoto.

Il bambino, inoltre, riferiscono i genitori: ? come se non amasse essere abbracciato, non tende le braccia per essere accolto da mamma e pap?, oppure, addirittura, sfugge alle loro coccole. E quando i genitori, usando una certa determinazione, vogliono accarezzarlo e coccolarlo, appare indifferente al loro affettuoso contatto, per cui non si adagia sul corpo delladulto, ma resta come un peso morto.[2] In questi bambini anche il sorriso ? scarso e cos? la mimica, che tende ad essere fissa o non aderente al contesto e priva pertanto di funzione di segnalazione.[3]

Vi sono per? dei momenti nei quali il bambino ride o sorride oppure si agita disperatamente, piange e va in collera, senza un apparente motivo. Queste sue manifestazioni emotive non appaiono, ad un esame superficiale, aderenti al contesto di vita e, quindi, sono ritenute, come vedremo in seguito a torto, come prive di vera comunicazione con gli altri.

Tra i 18 e i 30 mesi i bambini con Disturbo Autistico mostrano pi? chiaramente il loro isolamento e il loro rifiuto del rapporto interpersonale: non segnalano gli oggetti e le persone, per cui non rispondono con lo sguardo e non indicano, quando sono loro rivolte le classiche domande: Dov? pap?? Dov? la mamma? Dov? la nonna?.

? molto difficile, inoltre, attirare la loro attenzione. Sfuggono o non reagiscono adeguatamente alle modulazioni espressive dei familiari che cercano di stimolare la loro reazione, mentre le loro capacit? di imitazione sono assenti o molto scarse.

La madre, ma anche gli altri adulti, sono usati come strumento per ottenere quanto desiderato: ad esempio, per avere il cibo o gli oggetti in quel momento voluti. Mentre vi pu? essere una marcata mancanza di consapevolezza dei sentimenti altrui e indifferenza allallontanamento della madre.

Notevole ? la difficolt? ad avere unattenzione condivisa con gli altri, da cui discende lespressione usata dagli insegnanti che questi bambini vanno per conto proprio, nel senso che si muovono nella classe e negli apprendimenti senza seguire alcuna regola.

Sia in classe che nella sua casa, il bambino pu? presentare un isolamento autistico, nel senso di una chiusura sensoriale con limitazioni importanti dellarea vitale se non, addirittura, retrazione coatta a vivere in un angolo della casa o dellambiente dove abitualmente si trova.

Inoltre, questi bambini sembrano indifferenti alle lodi e alle gratificazioni; allo stesso modo con il quale sembra non abbiano per loro un preciso significato i rimproveri e i castighi.

Dagli autori del DSM IV- R essi sono descritti come bambini nei quali pu? essere presente una mancanza di reciprocit? sociale o emotiva (per es., non partecipare attivamente a semplici giochi sociali, preferire attivit? solitarie o coinvolgere altri in attivit? solo come strumenti o aiutanti meccanici”.[4]

Sempre nel DSM IV R ritroviamo che spesso la consapevolezza che questi soggetti hanno degli altri ? notevolmente compromessa. I soggetti con questo disturbo possono essere incuranti degli altri bambini (inclusi i fratelli), possono non avere idea dei bisogni degli altri o non accorgersi del malessere di unaltra persona.[5]

AJURIAGUERRA J, cos? descrive le loro relazioni affettive: Il rapporto del bambino autistico con le persone ? assai particolare. Egli non ha verso di esse uno sguardo in alcun modo interessato, passa loro accanto senza cercare di stabilire una comunicazione; le relazioni che egli pu? talvolta stabilire sono frammentarie, egli sceglie laltro ma non ha n? partecipazione, n? scambio. Non mostra alcuna reazione alla scomparsa dei genitori, e sembra ignorarli.[6]

Per MILITERNI R. : Il bambino si aggira fra gli altri come se non esistessero; tende ad isolarsi; quando chiamato non risponde; non richiede la partecipazione dellaltro nelle sue attivit?, n? lo rende partecipe [ ]; utilizza laltro in maniera strumentale per lappagamento delle esigenze del momento.[7] Tuttavia lo stesso autore afferma che il rapporto non ? mai o quasi mai completamente assente: esso tuttavia ? limitato sempre o quasi sempre a richiedere (qualcosa o qualche azione) e non a condividere (interessi, bisogni, emozioni).[8]

Lo stesso autore ancora nota: anche se lisolamento e la chiusura in se stessi rappresentano tratti patognomonici, non sono infrequenti comportamenti paradossi (cio?, come se il bambino cercasse di stabilire il rapporto); comportamenti, tuttavia, che ad una valutazione pi? attenta si dimostrano qualitativamente anomali. Alcuni bambini autistici, ad esempio, non solo non rifiutano il contatto fisico, ma anzi lo ricercano attivamente, ma con modalit? inappropriate, e spesso dispensano baci a persone viste per la prima volta o ad estranei. Altri ancora manifestano un attaccamento morboso ed esclusivo nei confronti della figura materna, o comunque di una figura privilegiata.[9]

E allora si parla di bambini inaccessibili a qualsiasi rapporto sociale, bambini passivi, che tendono ad isolarsi, ma sono in grado di interagire quando adeguatamente sollecitati e bambini attivi ma bizzarri, che sono capaci di prendere liniziativa nellinterazione sociale, ma lo fanno in maniera inopportuna, enfatica ed inappropriata. Sempre MILITERNI R. annota che : Questi diversi profili: inaccessibile, passivo o attivo ma bizzarro, non variano solo da bambino a bambino ma, in uno stesso bambino, possono alternarsi nel corso del suo sviluppo.[10]

In definitiva, per quanto riguarda il linguaggio e la comunicazione sociale, le osservazioni dei vari autori ci danno un quadro non univoco di questo disturbo. Il quale:

- non ? uguale negli anni;

- non ? uguale nei bambini che hanno la stessa diagnosi;

- non ? uguale in momenti diversi della stessa giornata;

- non ? uguale nello stesso bambino quando si relaziona con persone diverse.

Pertanto, se ? vero che i problemi pi? gravi nellambito della comunicazione e dellinterazione sociale si riscontrano nei soggetti con Disturbo Autistico, anche in questi bambini, a secondo della gravit? del disturbo, queste difficolt? possono essere di grado lieve, medio, grave, gravissimo. Per cui troviamo ad un estremo dei minori con Disturbo Autistico che hanno discrete relazioni con uno o pi? adulti, ma non con i coetanei, mentre allaltro estremo, possiamo trovare bambini che hanno solo minime capacit? relazionali, anche con gli adulti che dovrebbero essere molto vicini a loro, come ad esempio i genitori.

? necessario, a questo punto, capire quali possono essere le cause che determinano queste difficolt?.

Osservando i comportamenti di noi soggetti normali, non ? difficile evidenziare una problematica o scarsa comunicazione e relazione con gli altri quando sussistono determinate circostanze.

1. Quando siamo arrabbiati, offesi o astiosi con la o le persone che ci stanno di fronte. In questi casi i nostri occhi, la nostra espressione, i nostri comportamenti sono predisposti e tesi al rifiuto pi? che allaccoglienza, allodio pi?, che allamore, ad allallontanare gli altri, piuttosto che farli avvicinare a noi.

2. Quando siamo amareggiati e delusi dagli altri. Quando gli altri, per qualche motivo, ci hanno deluso o ci hanno fatto soffrire, proviamo intenso fastidio e rifiuto verso di loro, per cui non solo non accettiamo la loro amicizia o le loro profferte affettive, ma rifiutiamo istintivamente di instaurare anche un minimo dialogo;

3. Quando siamo particolarmente tesi e nervosi. Quando lansia ed il nervosismo invadono e serpeggiano nel nostro animo, come nel nostro corpo, ogni cosa, come ogni persona ci d? fastidio. La nostra sensibilit?, che in questi casi diventa pi? acuta e tesa, ci spinge a non comunicare con il prossimo ma ad isolarci, almeno per qualche momento, scacciando in malo modo chi prova ad avvicinarsi a noi, anche se con ottime intenzioni;

4. Quando per un motivo qualsiasi siamo particolarmente tristi o malinconici. Quando un lutto o una perdita ci colpisce, il nostro animo resta oppresso e sconvolto dal velo nero della malinconia, della tristezza e del dolore. Chiusi nel nostro lutto, nella nostra perdita ci allontaniamo, ci isoliamo, vorremmo almeno per qualche momento o qualche periodo scomparire dal mondo, cos? come vorremmo che il mondo non si avvicinasse a noi;

5. Quando ci assalgono timori e ansie. Quando siamo invasi per qualunque motivo dalle tensioni, dalle ansie e dalle paure, come avveniva e avviene ancora oggi nelle tante guerre che insanguinano il mondo, linsicurezza, la sfiducia ed il terrore, ci stimolano alla fuga dagli altri, cos? come ci spingono ad allontanarli dalla nostra persona.

Se osserviamo attentamente i vissuti interiori dei bambini con Disturbo Autistico ritroviamo tutti questi elementi in modo esacerbato.

1. Essi sono offesi e arrabbiati con gli altri e con il mondo intero in quanto, per un periodo pi? o meno lungo della loro vita, hanno avvertito di non essere stati curati, capiti, accettati, amati, rispettati, cos? come avrebbero voluto, cos? come il loro piccolo cuore avrebbe desiderato. Non importa se ci? ? avvenuto per colpa o per dolo. Non importa se ? avvenuto per scelte ben precise da parte degli altri o perch? delle circostanze avverse hanno costretto o spinto le persone che avrebbero dovuto aver cura di loro a non tener conto dei loro bisogni e delle loro esigenze. Quello che pesa sul loro animo e ci? che ? avvenuto e non il motivo per il quale ? avvenuto.

2. Sono amareggiati e delusi dagli altri in quanto, dopo aver fortemente e frequentemente manifestato il loro disagio, le loro paure, i loro bisogni, questi non sono stati capiti, a questi non si ? posto un rimedio efficace.

3. Non vi ? dubbio che questi bambini siano estremamente tesi e ansiosi, e questo stato danimo, cos? gravemente disturbato, rende loro difficile ogni cosa: lattenzione, lapprendimento, ma anche lascolto e linteresse verso gli altri. Ascolto, attenzione ed interesse che sono indispensabili per instaurare un qualunque legame e un qualsiasi rapporto di amicizia.

4. Inoltre, quando scrutiamo il loro viso, spesso notiamo serpeggiare insieme ad altri sentimenti ed emozioni la tristezza e la malinconia che li spingono ancora di pi? a chiudersi e a isolarsi, cos? da limitarsi a cercare, in un cantuccio, piccoli piaceri solitari.

5. Infine vi sono le paure e le fobie che, come abbiamo visto, rendono angosciosi i loro pensieri e insicure molte loro azioni e molte loro scelte. E, dunque, perch? avvicinare gli altri, dialogare con gli altri, abbracciare gli altri, quando tutto ci? che ci circonda pu? nascondere uninsidia, una trappola e unulteriore frustrazione?

Come vedremo per? descrivendo le nostre esperienze, se con questi bambini si riesce a stabilire un rapporto nel quale ? presente in maniera vera e reale, stabile e continuativa un grande e sostanziale rispetto per il loro sentire, per i loro bisogni, per le loro paure, per le loro inquietudini, per la loro estrema vulnerabilit?, insomma se ci si relaziona adeguandosi ai loro bisogni pi? veri e profondi, essi si legano fortemente e sistematicamente alla o alle persone che assumono questo tipo di approccio.

Abbiamo detto in maniera vera e reale, in quanto la loro notevole sensibilit? percepisce ci? che vero e reale non ?. Abbiamo detto stabile e continuativa, in quanto ai bambini con autismo non basta certo la carezza o la parolina dolce di un momento o di un giorno, ma essi si aspettano dolcezza, attenzione e rispetto in modo continuativo.

Per quanto riguarda la seconda osservazione fatta dai vari autori e cio? che questi bambini avrebbero assoluta indifferenza per le reazioni di sconforto, di pena e di dolore presenti nelle persone che stanno a loro vicine, possiamo senza dubbio confermare che questa osservazione ? vera; nel senso che se una mamma, un pap?, uninsegnante o un altro coetaneo, si ? fatto male o piange davanti ad un bambino con una grave forma di autismo, vi sono molte probabilit? che questultimo non andr? dalla mamma, dal pap? o dal bambino ferito per consolarlo e non pianger? per quello che a questi ? successo.

Questo comportamento ha, per?, delle motivazioni ben precise:

1. La prima motivazione, che crediamo sia quella pi? frequente, nasce dalla presenza, in questi bambini, di un animo talmente disturbato e sconvolto a causa della propria sofferenza interiore da non riuscire a percepire correttamente ci? che succede allesterno di loro. Per capire ci? ? necessario fare qualche esempio. Se siamo in ospedale e soffriamo le pene dellinferno per un trauma o per una grave scottatura, ci preoccupiamo forse per quello che succede nel letto accanto al nostro? Se siamo stati lasciati o traditi dal nostro amore pi? grande, siamo forse in pena per la sofferenza delle altre coppie colpite dalla stessa sorte? Il motivo ? semplice: se il dolore che alberga nel nostro cuore ? tanto, il preoccuparsi degli altri non farebbe che accentuarlo. E questo non ? facilmente accettabile.

2. Il secondo motivo risiede nella presenza di un notevole risentimento verso il mondo esterno a loro. Perch? soffrire, perch? intristirsi e piangere, se le persone che soffrono meritano, a causa dei loro comportamenti, quello che a loro succede?

3. Il terzo motivo pu? riguardare la sensazione di mal comune mezzo gaudio. In questi casi ? come se il bambino dicesse a se stesso: Se io soffro tanto mi sembra giusto che anche gli altri soffrano insieme a me. Daltra parte la vita ? tutto un soffrire e penare.

Anche se non sappiamo con certezza quale sia la motivazione predominante che porta a questo comportamento, la nostra esperienza ci dice che in ogni caso, quando i bambini con autismo acquistano un minimo di serenit? interiore, si legano intensamente alle persone che dimostrano, con i fatti, di rispettarli e di voler loro bene, tanto che manifestano nei confronti di queste persone amiche, le stesse attenzioni e le stesse premure che ci si aspetterebbe dai bambini normali.

Tratto dal libro di Emidio Tribulato

“Autismo e gioco libero autogestito”

(Una nuova prospettiva per comprendere e aiutare il bambino autistico) – Franco Angeli Editore.

LEGGI ANCHE GLI ALTRI ARGOMENTI CORRELATI

Efficacia del Gioco Libero Autogestito nel bambino con Disturbo Autistico

Le stereotipie e le resistenze al cambiamento nel bambino con Disturbo Autistico

La gestione del bambino autistico a scuola

Il sorriso, lo sguardo e l’apparente socievolezza di Giacomo mascherano una Sindrome Autistica

Disturbo generalizzato dello sviluppo e gioco libero autogestito 1

Disturbo generalizzato dello sviluppo e gioco libero autogestito 2

Autismo trattato con il gioco libero autogestito

[1] R MILITERNI, Neuropsichiatria infantile, Napoli, Editore Idelson Gnocchi, 2004, p. 98.

[2] R MILITERNI, Neuropsichiatria infantile, Napoli, Editore Idelson Gnocchi, 2004, p. 251.

[3] R MILITERNI, Neuropsichiatria infantile, Napoli, Editore Idelson Gnocchi, 2004, p. 251.

[4] DSM IV- TR , Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Milano, Masson, 2005, p. 86.

[5] DSM IV- TR , Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Milano, Masson, 2005, P. 86

[6] AJURIAGUERRA J. (DE), Manuale di psichiatria del bambino, Milano, Masson, pp. 764-765.

[7] R MILITERNI, Neuropsichiatria infantile, Napoli, Editore Idelson Gnocchi, 2004, p. 251.

[8] R MILITERNI, Neuropsichiatria infantile, Napoli, Editore Idelson Gnocchi, 2004, p. 251.

[9] R MILITERNI, Neuropsichiatria infantile, Napoli, Editore Idelson Gnocchi, 2004, p. 251-252.

[10] R MILITERNI, Neuropsichiatria infantile, Napoli, Editore Idelson Gnocchi, 2004, p. 252.

[1] R. MILITERNI., Neuropsichiatria infantile, Napoli, Editore Idelson Gnocchi, 2004, p. 108.

[2] G. VIVANTI, La comprensione del linguaggio nellAutismo, in Psichiatria dellinfanzia e delladolescenza, 2009, vol. 76, p.278.

[3] DE AJURIAGUERRA J. .MARCELLI, D., Psicopatologia del bambino, Milano, Masson Italia Editori, 1986, p. 248.

[4] DE AJURIAGUERRA J. .MARCELLI, D., Psicopatologia del bambino, Milano, Masson Italia Editori, 1986, p. 248.

[5] DE AJURIAGUERRA J. .MARCELLI, D., Psicopatologia del bambino, Milano, Masson Italia Editori, 1986, p. 248.

[6] G. VIVANTI S. CONGHI, La comprensione del linguaggio nellAutismo, In Psichiatria dellinfanzia e delladolescenza, 2009, vol76, p. 277.

No Comments