26 Mar Educazione sessuale

Emidio Tribulato

LA SESSUALITA

La sessualit? ? fatta di molte componenti.

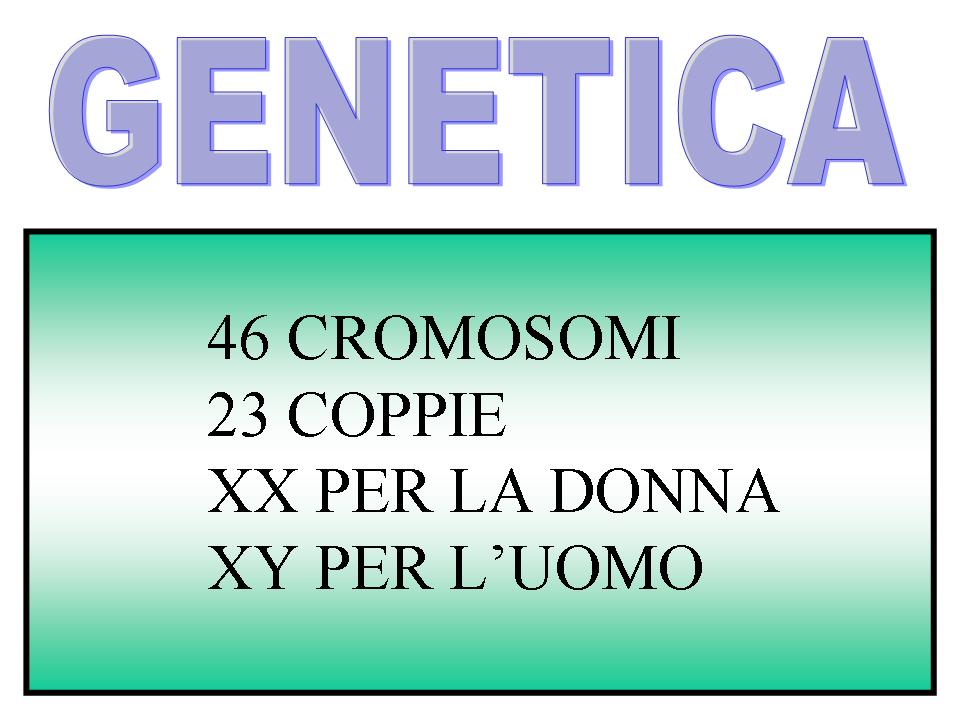

La componente genetica.

L’uomo e la donna hanno in ogni cellula del proprio corpo un patrimonio genetico in parte uguale, in parte diverso, che ha la funzione di indirizzare i due sessi verso caratteristiche anatomiche, psicologiche e comportamentali diverse. Labbiamo paragonato allo schema di un progetto che si svilupper? bene nel tempo, se le condizioni saranno tutte favorevoli.

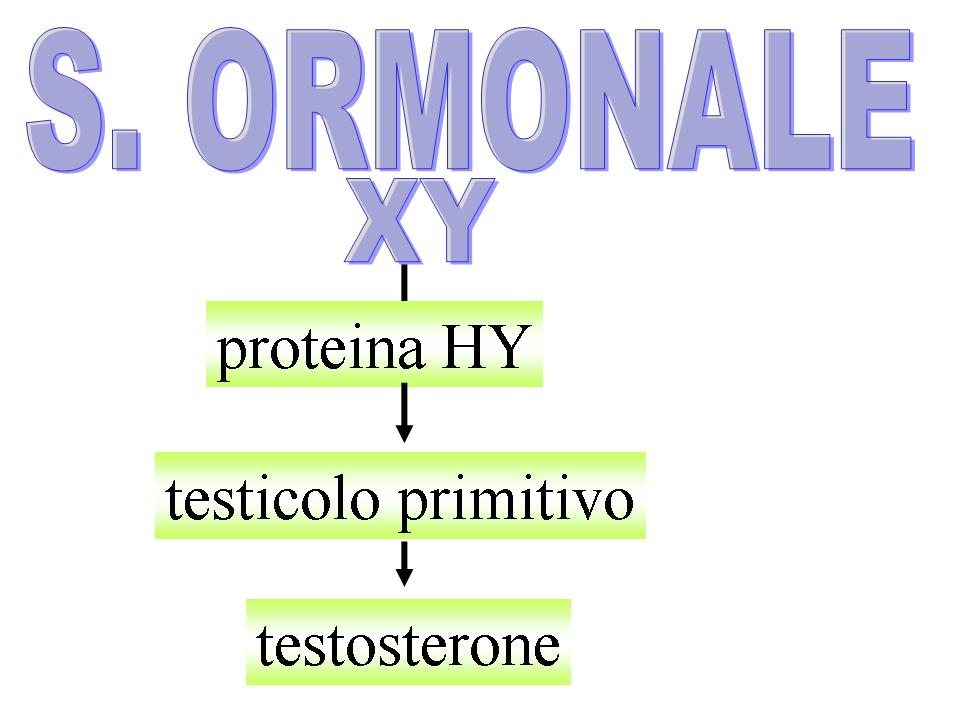

La componente ormonale.

Una delle condizioni affinch? il progetto diventi realt? ? data dallassetto ormonale dellindividuo che ha delle caratteristiche comuni e delle caratteristiche specifiche nei due sessi, sia nella fase embrionale che durante tutto il corso della vita.

Le caratteristiche anatomiche.

A parte i genitali esterni chiaramente diversi, vi sono numerose differenze che riguardano lo sviluppo muscolare, laltezza, la distribuzione del grasso, il peso dei vari organi ecc..

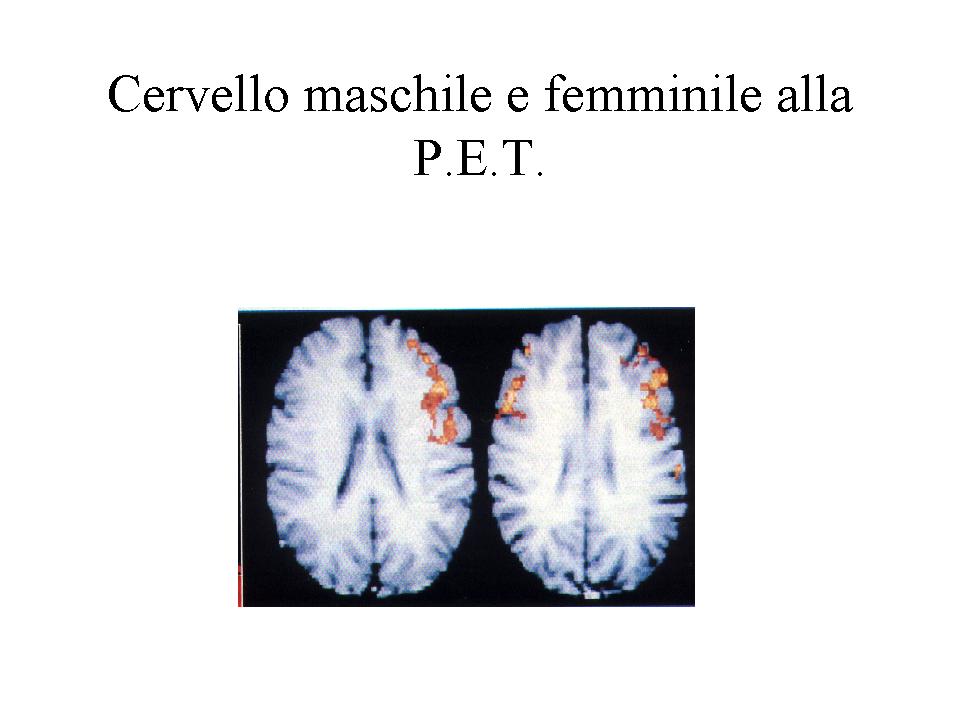

Le differenze riguardano anche la funzionalit? cerebrale.

La componente psicologica.

Ogni essere umano ha un suo particolare modo di avvertire dentro di s? lIdentit? di genere, cio? la percezione sessuata di s? Io sono maschio oppure Io sono femmina. Nei transessuali il modo di avvertire la propria sessualit? non corrisponde alle caratteristiche del corpo, per cui il transessuale maschio che si sente donna, avverte il proprio corpo maschile come estraneo al proprio sentire femminile, e quindi desidera cambiarlo affinch? diventi simile al proprio vissuto e viceversa per il transessuale con caratteristiche esterne femminili.

La componente sociale.

Ogni uomo ed ogni donna hanno un suo modo di sentire e vivere il rispettivo ruolo di genere: Io sono maschio e quindi mi comporto da maschio. Il ruolo di genere riguarda perci? i comportamenti dellindividuo, nei confronti con il proprio e laltro sesso, ma anche nei rapporti con la societ?. Non sempre le due cose vanno insieme, non sempre allidentit? di genere corrisponde un ruolo di genere: di qui i comportamenti omosessuali.

Quando una societ? cambia i suoi stili educativi, le aree pi? coinvolte nei cambiamenti riguardano molto spesso l’affettivit? e la sessualit?. Tali cambiamenti comportano delle modifiche cos? radicali e profonde nella popolazione, che la struttura stessa della societ? ne viene ad essere interessata ed a volte compromessa. Modifiche nel modo di vivere e sentire l’amicizia, l’innamoramento, l’amore, il rapporto tra i sessi, il fidanzamento, il matrimonio e luso della sessualit?, sono gi? avvenute in passato molte volte: pensiamo soltanto alla storia ebraica, a quella greca e romana e molte altre volte, quasi sicuramente avverranno in futuro, nella ricerca di un equilibrio tra esigenze, spesso contrapposte, di tipo individuale, sociale e familiare. Sappiamo, dalla storia umana, che questo equilibrio ? molto instabile, per cui in certi periodi prevalgono le esigenze sociali, in altre quelle familiari o di clan, in altre quelle individuali.

SVILUPPO DELLA SESSUALITA

Come si diventa maschi o femmine?

Lessere umano diventa maschio o femmina attraverso una lunga strada. Una strada che inizia dal ventre materno, pi? precisamente dallincontro dello spermatozoo del padre con lovulo materno. Continua poi durante la gestazione fino alla fase puberale.

Se lovulo che ha lo stesso corredo cromosomico – XX – incontra uno spermatozoo – XX – lembrione sar? indirizzato verso il sesso femminile.

Se invece lovulo materno incontrer? uno spermatozoo con corredo cromosomico XY lembrione tender? a diventare un maschio.

Abbiamo detto tender?, perch? la strada per la completa differenziazione sessuale ? lunga e complessa. Basta una qualunque alterazione sia ormonale sia fisica o educative e psicologica perch? questa differenziazione non avvenga, resti incompleta o si alteri. Altri elementi, come gli apporti ormonali specifici, si aggiungeranno, infatti, ben presto e accompagneranno ogni sesso durante tutta la vita. Questi apporti ormonali saranno, a loro volta, completati dagli elementi educativi e psicologici.

Esperienze educative e psicologiche.

Accanto alle componenti genetiche, anatomiche e ormonali sono fondamentali nello sviluppo della sessualit? e quindi dellidentit? di genere, le esperienze psicologiche, ambientali e gli atteggiamenti educativi che i genitori e gli educatori porranno in essere nel rapporto con il bambino. Sono importanti: il riconoscimento, laccoglienza, laccettazione, la valorizzazione, leducazione.

Laccoglienza e laccettazione di un figlio dovrebbero prescindere dal sesso. I genitori, ma anche tutte le persone che formano lambiente familiare ed amicale che circonda il bambino, dopo lo splendido momento dellincontro, dovrebbero con gioia accettarlo e valorizzarlo per le sue caratteristiche umane e personali, attivandosi solo per migliorarle, senza preferenze e senza idee di superiorit? o inferiorit? maschile o femminile.

Spesse volte invece, la realt? sessuale di un figlio ? avvertita in modo diverso sia per motivi ideologici, che per cause economiche o per tradizioni locali. A volte, anche solo per motivazioni personali, vi ? una maggiore accoglienza di un figlio maschio rispetto ad una femmina o viceversa. Ci? chiaramente pu? alterare il primitivo rapporto genitore-figlio ma pu? avere anche degli sviluppi negativi sulla sua identit? sessuale, per tale motivo se, ad esempio, i genitori sono felici del fatto che il figlio sia maschio e valorizzano e stimolano le sue caratteristiche sessuali, lidentit? ed il ruolo di genere avranno un valido supporto e complemento, se, al contrario quel bambino trover? un genitore che desiderava ardentemente un figlio di sesso opposto, lo stimolo ed il supporto verso una corretta identit? sessuale sar? scarso.

Vi possono essere inoltre, dei genitori o degli atteggiamenti sociali che tendono a valorizzare e stimolare le differenze sessuali ed altri che, come avviene spesso oggi nella nostra societ? occidentale, tendono, mediante leducazione, a sminuire e sfumare le differenze sessuali, in modo tale che di fronte alle scelte di vita vi sia un atteggiamento simile.

Negli ultimi decenni ? andata sempre pi? diffondendosi lidea che le differenze datteggiamento e comportamento sessuale non siano utili alla societ?, giacch? questa, specie nel campo lavorativo, richiede uguali prestazioni ad uomini e donne. Queste ultime daltronde, volendo e sognando di conquistare gli ultimi baluardi di attivit? lavorative che una volta erano appannaggio maschile, come la difesa, la polizia o le attivit? imprenditoriali, fanno di tutto per incrementare le capacit? muscolari e gli atteggiamenti aggressivi propri dei maschi.

Ma anche i rapporti tra i sessi sono visti pi? facili e meno problematici se tra loro non sono evidenti elementi di differenza sessuale. Ragazzi e ragazze, secondo queste teorie fraternizzerebbero pi? facilmente avendo non solo indumenti, linguaggio e comportamenti simili, ma anche vissuti comuni nei confronti di se stessi, della politica, dellambiente, dellamore, del sesso.

Da ci? discende tutta una serie datteggiamenti e comportamenti dei genitori e degli educatori, tendenti a sminuire e svalutare le caratteristiche che tradizionalmente sono tipiche del proprio sesso, mentre daltra parte ? vista come importante conquista ed arricchimento lappropriarsi di caratteristiche del sesso opposto.

I modelli educativi tendono quindi ad accentuare la vicinanza sessuale: E meglio che femminucce e maschietti stiano assieme il pi? possibile per capirsi ed intendersi meglio. Tendono a dare gli stessi stimoli: E meglio che utilizzino gli stessi giocattoli e giochi, lo stesso linguaggio, svolgano le stesse materie scolastiche, facciano attivit? di tempo libero uguali. Tendono a frustrare le caratteristiche salienti legate alle differenze sessuali Non essere maschilista, ? laccusa pi? facilmente rivolta ai maschietti esuberanti; Non comportarti come una femminuccia, ? laccusa rivolta alle bambine che piangono!

A questo punto dobbiamo chiederci se allindividuo, alla famiglia e alla societ? sia pi? utile e funzionale una differenziazione sessuale importante e sostanziale, oppure no.

Per quanto riguarda lindividuo quando lidentit? non ? chiara e definita ritroviamo spesso insoddisfazione, ansia, depressione. Ci? nasce dal fatto che allinterno dellIo albergano emozioni e sentimenti diversi ed, a volte, contrastanti. LIo si ritrova spesso diviso tra pulsioni non omogenee, tra modi di comportamento, tra scelte e doveri diversi e antitetici; ci? gli crea ansia e lo confonde. Se una donna avverte che la femminilit? che sgorga spontanea dal suo animo e che le appartiene ? accettata dagli altri e dalla societ?, pu? liberamente manifestare la sua accentuata sensibilit?, il suo senso di fragilit?, il suo bisogno di tenerezza e di sicurezza, mentre nel frattempo pu? offrire accoglienza, cura e disponibilit?, senza porsi alcun problema, sicura dellaccettazione e della valorizzazione degli altri. Se al contrario questo suo sentire e di conseguenza questo suo approccio alla relazione le ? proibito, ridicolizzato, messo in dubbio o criticato, le verr? difficile e spesso penoso ogni atteggiamento, ogni scelta, ogni gesto. Lo stesso per il maschio. Se il suo essere forte, coraggioso, lineare, coerente, deciso, sicuro di se, ? apprezzato, valorizzato, accettato, accolto dalla societ?, egli potr? viverlo pienamente e manifestarlo senza problemi, senza tentennamenti, senza dubbi, senza rimpianti. Se al contrario il suo sentire ? colpevolizzato, svilito, criticato, limitato, c? il rischio che lui venga continuamente accompagnato dal senso di colpa, dimpotenza, di frustrazione; soprattutto c? il rischio che il suo atteggiamento oscilli continuamente da un estremo allaltro senza riuscire ad avere quella stabilit? necessaria per un buon equilibrio psichico e per un buon rapporto interpersonale.

Anche lapproccio verso laltro sesso ? notevolmente compromesso se il modo di rapportarsi ? simile o confuso. Se la sensibilit?, la fragilit?, la capacit? di tenerezze e cure, pi? squisitamente femminili sono accolte, valorizzate e controbilanciate dalla forza, dalla decisione, dalla linearit? del maschio, le possibilit? dintesa, dunione, di dialogo, di complicit? sono notevolmente maggiori, rispetto ad una situazione in cui nella relazione vengono ad essere portate caratteristiche similari.

I deficit sullidentit? sessuale influenzano inoltre la fertilit?, poich? il grado di fertilit? ? influenzato dal modo di sentire e vivere il proprio essere sessuato.

Vi ?, infine un aumento notevole delle situazioni omosessuali e intersessuali, con gravi conseguenze nelle relazioni e nellintegrazione sociale.

C? poi un problema ancora pi? importante che ? sottovalutato. Luomo ? un essere molto complesso e questa complessit? si evidenzia sia nella sua vita interiore, sia nella gestione delle relazioni sociali. Per questo motivo lumanit?, nella sua accezione pi? vasta, ha bisogno sia delle caratteristiche maschili sia di quelle femminili. Lumanit? ha bisogno di forza e di dolcezza, di sensibilit? e di sicurezza, dintraprendenza e di condiscendenza, di duttilit? e di fermezza. Se questi due assi ereditari sono portati in maniera chiara, netta e piena, tutta lumanit? sar? pi? ricca; se invece sono trasmessi in maniera limitata, confusa, contraddittoria, sfumata, instabile, tutta lumanit? diventa pi? povera.

E dovere basilare dogni societ? educante, attivare tutta una serie datteggiamenti che tendano a stimolare e valorizzare sia la mascolinit? che la femminilit?, senza appiattimenti e confusione, in modo tale da dare ad entrambi i sessi tutti gli elementi specifici della loro rispettiva identit?.

Per ottenere ci? ? necessaria tutta una serie di attenzioni:

1. Privilegiare la frequenza con lo stesso sesso.

E bene che il bambino, ladolescente ed il giovane abbiano la possibilit? di frequentare entrambi i sessi ma ? necessario che vi siano, soprattutto nella prima e nella seconda infanzia, molti momenti in cui, il rapporto con il mondo dei pari sia privilegiato e quindi pi? incisivo e costante.

Non avvenga quindi, quello che purtroppo avviene in questi ultimi decenni, che si sopravvaluti limportanza del rapporto promiscuo, per cui continuamente e sistematicamente si cerca di mettere in contatto maschietti e femminucce con lidea di migliorare, in questo modo, lintesa futura! E quello che succede nelle pareti di casa: quando si organizzano festicciole per bambini, in cui si ? attenti ad invitare i bambini dellaltro sesso, nonostante questi, data let?, non abbiano alcun interesse verso il sesso opposto e anzi quella presenza li metta a disagio. Succede a scuola dove gli insegnanti, per evitare che i maschietti bisticcino tra di loro e le femminucce chiacchierino tutto il giorno, non trovano di meglio che mettere nello stesso banco un maschietto ed una femminuccia, mettendo a disagio luno e laltra. La frustrazione non porta benefici alla tranquillit? della classe, mentre ? di ostacolo alla crescita personale.

2. Vi sia un percorso formativo che valorizzi le specifiche caratteristiche sessuali.

Questo percorso diversificato, che per millenni ha aiutato una corretta identit? e ruolo sessuale e che era presente sia allinterno della famiglia, che della scuola, cos? come nelle altre agenzie educative, ? stato smantellato pezzo per pezzo fino ad essere quasi totalmente eliminato. Le motivazioni sono state diverse ma tutte sono riconducibili allidea di un errato concetto di parit?: Poich? i ragazzi e le ragazze nella loro vita futura dovranno affrontare problemi comuni ? bene che fin da piccoli maturino le stesse esperienze e le stesse capacit?. Si ? inoltre formato un altrettanto errato convincimento riguardante lintesa futura: Poich? i ragazzi e le ragazze, una volta diventati uomini e donne, dovranno capirsi, accettarsi al fine di trovare un buon accordo di coppia, ? bene che compiano questo cammino di comprensione fin da piccoli. Ricordiamo, ancora una volta, che avere pari dignit? non comporta automaticamente avere pari compiti e formazione, e che un miglior rapporto uomo-donna non nasce dallanticipazione e dal prolungamento del rapporto promiscuo, ma dalla conquista di una buona identit? e ruolo sessuale che si acquista con la frequenza, con lesempio, con il dialogo con persone dello stesso sesso.

E dalla diversit? che nasce lentusiasmo verso il sesso opposto, il piacere dellincontro, lo stimolo alla conoscenza di un mondo diverso e complementare al nostro. Mettere insieme precocemente e per troppo tempo maschietti e femminucce, al contrario, fa diminuire lo stimolo nei confronti dellaltro, toglie poesia e fantasia allincontro, tarpa le ali al desiderio, fa assumere ad entrambi i sessi comportamenti ed atteggiamenti poco edificanti.

E molto strana una societ? come la nostra, che tende, da una parte, a sviluppare in tutti i campi professionali, il massimo della specializzazione, mentre, per quanto riguarda il ruolo e lidentit? sessuale, tende a negare, appiattire, e se possibile cancellare, linnata tendenza presente nella specie umana, come in molte specie animali, a caratterizzarsi in modo specifico.

3. Il minore sia in contatto con insegnanti e leader di entrambi i sessi.

Lessere umano ha bisogno di far proprie figure diverse e di acquisire elementi educativi da entrambi i sessi e non da uno solo. Non appare positiva la tendenza nelle nostre scuole, specialmente elementari e medie, di una presenza dinsegnanti donne notevolmente maggiore rispetto alla presenza maschile, ci? comporta varie conseguenze negative.

Le insegnanti donne tendono a livellare su comportamenti di tipo femminile, lambiente della classe, senza peraltro riuscire spesso a mantenere la necessaria disciplina a causa della scarsa autorevolezza presente in molte di loro.

Gli alunni maschi, in contatto per diversi anni con figure quasi esclusivamente femminili, hanno difficolt? ad introiettare elementi caratteristici del proprio sesso.

Gli alunni maschi, inoltre, costretti a relazionarsi solo con insegnanti donne, si sentono spesso in una situazione dinferiorit? rispetto alle alunne, considerate dalle docenti, pi? buone, pi? brave, pi? responsabili e attente di loro. Avvertono la difficolt? delle insegnanti nel valorizzare le loro qualit? specifiche, e nel tenere conto dei loro bisogni: maggiori attivit? motorie, inventive, costruttive. Soffrono per il loro orgoglio ferito soprattutto davanti al sesso femminile, rispetto al quale vorrebbero invece primeggiare orgogliosi. Bollati, sia sul piano didattico sia disciplinare, tendono a reagire alle frustrazioni dovute allo sfavorevole confronto, in maniera aggressiva verso le insegnanti e le compagne, oppure cercano di coinvolgerle in comportamenti e atteggiamenti deteriori e volgari.

Le alunne, daltra parte, assediate da maschietti sempre pi? aggressivi, violenti e poco attenti alle materie disciplinari, tendono o a chiudersi in uno spazio proprio, o a rispondere con altrettanta violenza e volgarit? alle provocazioni dei maschi imitandoli nei loro atteggiamenti pi? deteriori. In definitiva ne scade sia il profitto sia la condotta.

L’EROTISMO DEL BAMBINO

Normalmente si tende a limitare lerotismo infantile relegandolo nel campo dei giochi sessuali infantili , intendendo con questo limitare il senso e lo scopo delle curiosit? morbose che mettono in imbarazzo e fanno disperare gli insegnanti e le giovani madri.

In realt? il campo della sessualit? infantile ? molto ricco e caratteristico, esso si manifesta in vari modi. I giochi con i propri genitali e con gli organi della sfera sessuale in genere sono solo uno dei modi.

Il bambino e la bambina si toccano, si accarezzano, cercano di darsi piacere, a volte da soli, altre volte con bambini dello stesso sesso od opposto.

A volte le attenzioni sono rivolte verso i fratelli e le sorelle, molto spesso verso i cugini o altri vicini con cui il bambino entra in contatto.

C? in questi giochi il senso dello scoprire assieme gli aspetti anatomici e psicologici della sessualit?.

C? in questo un bisogno e un desiderio di confrontarsi per controllare di essere fatti allo stesso modo e quindi soffocare una paura emergente o, in modo diverso, per sottolineare una superiorit? det? o di caratteristiche che permettano dinnalzarsi anche di poco rispetto agli altri.

C? inoltre un darsi piacere reciprocamente. Un piacere chiaramente di tipo sessuale poich?, il coinvolgimento emotivo, ? molto scarso nella sessualit? infantile.

Vi ?, infine, un provare a fare qualcosa pi? grande di loro. Ad esempio un provare a fare un bambino, come si immagina possano averlo fatto i loro genitori, anche se i modi possono far sorridere.

Per quanto riguarda il comportamento da tenere davanti alle manifestazioni erotiche del bambino che si tocca, si masturba o che ha rapporti di gioco sessuale con gli altri compagni, i modi di reazione pi? frequenti sono purtroppo poco utili e educativi.

Si va dalla proibizione assoluta: Queste cose non si toccano, o non si fanno, accompagnate a volte da un giudizio morale: Sei uno sporcaccione . Fai cose brutte che fanno soffrire i tuoi genitori e Dio; a reazioni di evitamento, per cui si ignora o si fa finta di non vedere ci? che il bambino fa; ad altri di accettazione passiva della cosa; ed infine a reazioni di scherno o scherzo.

Ognuna di queste modalit? ha degli aspetti positivi uniti ad altri negativi.

Se leducazione sessuale ? stata globale, cos? come abbiamo detto, ed ? stata inserita in un contesto di formazione umana, si possono utilizzare altre possibilit? pi? efficaci e maturanti: ad esempio, si pu? far notare il valore che hanno gli organi sessuali durante la vita, valore di procreazione, di donazione allaltro, per cui appare necessario e utile un rispetto nella loro utilizzazione.

Si pu? inoltre evidenziare come vi siano delle et? e delle necessarie premesse per utilizzare al meglio le possibilit? offerte dalla sessualit?.

Per quanto riguarda alcune perplessit? che hanno i genitori di farsi vedere o no nudi dai loro figli, o in atteggiamenti amorosi o sessuali, teniamo presente che non ? tanto questo tipo di immagine che pu? sconvolgere o essere educativa nei confronti del bambino.

Se in alcune societ? ed in alcuni ambienti ? scontato un certo modo di intendere lintimit? ed il pudore, in altre il pudore ? inteso in senso molto diverso. E importante educare il bambino tenendo presente il comune, sano, senso del pudore presente nel proprio gruppo sociale senza eccedere n? in un senso, n? nellaltro. Ci? per evitare di creare delle abitudini in contrasto sia con i suoi vissuti interiori che con quelli dellambiente socio-culturale in cui vive. Nel nostro ambiente culturale appare poco utile e anzi molto criticabile, la possibilit? che un bambino veda i suoi genitori nudi o assista ai loro approcci sessuali, in quanto pu? far sorgere nel bambino dei giudizi poco lusinghieri nei loro confronti; questi potrebbero essere giudicati persone esibizioniste, che mettono in atto atteggiamenti di seduzione o comunque persone con scarsa seriet?, responsabilit? e valore morale.

GLI EDUCATORI DELLA SESSUALITA

Per quanto riguarda gli educatori della sfera affettiva e sessuale, da quanto finora abbiamo detto dovrebbe essere chiaro che, anche in questo campo i primi e fondamentali educatori non possono che essere i genitori, ai quali per? si accompagneranno con diverse modalit? e importanza tutti gli altri educatori secondari: nonni, zii, fratelli, sorelle, insegnanti, leader ecc.. Inoltre, come per gli altri settori, anche in questo caso ? importante l’ambiente educativo in cui gli educandi e gli educatori vivono ed operano.

Per quanto riguarda i genitori essi non possono evitare d’impegnarsi direttamente in questo tipo di formazione, giacch? non si pu? vivere giorno dopo giorno con un bambino od una bambina, con un ragazzo o con una ragazza, senza inviare dei segnali, senza rispondere alle loro domande, senza indicare, chiarire, porre laccento, su aspetti che contengono elementi di tipo affettivo e sessuale.

In ogni momento, i genitori comunicano il loro modo dessere uomo o donna, padre o madre, marito o moglie. La loro intesa o aggressivit?, la comunione o la contrapposizione, il dialogo o i silenzi glaciali che insistono sulla coppia, il ruolo assunto da ognuno di loro nella famiglia, il rispetto o la scarsa considerazione reciproca, tutto ? trasmesso alla prole sia durante l’infanzia, sia negli anni dell’adolescenza o della giovinezza. Inoltre essi, continuamente, nel dialogo con i figli e tra di loro, manifestano la loro opinione, ed esprimono le loro idee sull’amicizia, sui rapporti affettivi, amorosi e sessuali, sul matrimonio, sulla convivenza e sulle altre modalit? con cui un uomo ed una donna vivono la loro intesa all’interno della coppia, della famiglia o della societ?.

E possibile lasciare agli altri questo compito? E possibile che se ne occupi soltanto la scuola utilizzando i docenti delle varie discipline o mediante lintervento di specialisti particolarmente preparati per questo tipo deducazione? E possibile lasciarla soltanto alla ricerca istintiva del bambino o affidarla ad un libro, ad una videocassetta, alla televisione o ai compagni? La scuola, come gli altri educatori e strumenti mediali, ? fondamentale anche in questo settore educativo ma l’intervento dei genitori ?, ancora una volta, il pi? importante e basilare, perch? ? il primo a poter essere attuato, perch? ? il pi? graduale, e soprattutto perch? ? vissuto in un rapporto ricco demozioni, affetti e legami profondi. Le altre agenzie educative potranno affiancare e completare lopera dei genitori ma mai potranno sostituirli, poich? non potranno mai dare quelle emozioni e sensazioni, quelle testimonianze e quelle relazioni, che soltanto un padre ed una madre possono dare.

Chi dei due? La madre o il padre?

Anche in questo caso la domanda potrebbe essere ribaltata. ? possibile che leducazione sessuale sia fatta esclusivamente da uno dei due genitori, dal momento che entrambi vivono con il bambino, entrambi il figlio vede, osserva, con entrambi dialoga? Necessariamente ? la coppia genitoriale che si deve impegnare in prima persona ed in prima battuta nelleducazione affettivo – sessuale in maniera armonica, concorde, anche se con sottolineature diverse, proprio perch? diversi sono i sessi, i ruoli e le personalit?.

Quando?

Non credo che sia possibile impegnarsi in questo tipo deducazione soltanto in un certo momento della vita del minore, n? credo si possa attendere un certo periodo del suo sviluppo per iniziarla. I figli, infatti, crescono, giorno dopo giorno, portando con s? e sviluppando tutta la ricchezza della propria umanit?; per tale motivo, giorno dopo giorno hanno bisogno di crescere anche in questo campo.

CARATTERISTICHE DELLEDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE

Quali caratteristiche dovrebbe avere leducazione affettivo – sessuale per essere utile ed efficace?

1. La chiarezza e la semplicit?.

Innanzi tutto ? necessaria la chiarezza. Linformazione deve essere chiara e comprensibile.

Non tutto ci? che ? chiaro per noi lo ? per il bambino. Per tale motivo ? nostro dovere trovare le immagini e le parole pi? adatte per esprimere dei concetti complessi, cos? come si fa con tutti gli altri aspetti della personalit?.

Ci? significa che non bisogna nascondersi dietro parole fumose o immagini imprecise o, peggio, non vere. La chiarezza esige anche la semplicit? nelle parole e nei paragoni. Non ? necessario essere laureati, o specialisti in qualche disciplina medica o psicologica per affrontare efficacemente questo tipo deducazione. Basta essere genitori attenti, sensibili, vicini, dialoganti. In questo campo, non bisogna sottovalutare i modi e le indicazioni presenti nelle testimonianze che sono tramandate dai genitori ai figli nelle societ? pi? sane.

2. Lesattezza.

Non c? alcun bisogno di grandi approfondimenti culturali, n? ? indispensabile conoscere in maniera approfondita la psicologia, la fisiologia o l’anatomia umana, basta lesattezza presente nella cultura di un normale padre o madre. La correttezza che noi possiamo dare e offrire con le nostre normali conoscenze ? pi? che sufficiente per il bambino.

3. La serenit?.

Elemento fondamentale ? anche la serenit?. Il bambino percepisce quando dietro le nostre parole c? ansia, paura, imbarazzo. Queste emozioni nellambito delleducazione sessuale non sempre possiamo eliminarle, ma sicuramente possiamo sforzarci di controllarle.

4. La gradualit?.

Nessuno si sognerebbe di fare una lezione danatomia dei muscoli e delle ossa delle gambe ad un bambino cui sinsegna a camminare!

Nel campo delleducazione alla sessualit? bisogna seguire la stessa gradualit? usata in tutti gli altri settori umani. C? sempre un momento, un modo per affrontare ogni argomento ed ogni aspetto della sessualit? usando il vocabolario pi? comune nellambito socioculturale in cui ? inserita la famiglia, in modo tale da favorire nei futuri rapporti con gli altri bambini, un lessico comune.

Si cercher?, com? normalmente fatto per tutti gli altri organi, di farne capire il valore, la funzione o le funzioni.

Solo quando il bambino sar? pi? grande e potr? capire che in noi c? un dentro e un fuori, si potr? parlare di fisiologia e anatomia interna degli organi sessuali, cos? come si farebbe per il cuore o per altri organi interni.

E un errore grossolano, non tenere conto del modo con cui nel bambino avvengono i processi dacquisizione, ed il modo entro cui egli vive tali realt?. Cercare di saltare delle tappe indispensabili, con un’informazione selvaggia, non serve all’educando in quanto questi spesso oppone un rigetto istintivo, cos? come si ? visto nei primi disastrosi esperimenti.

5. Limpegno formativo.

L’educazione alla sessualit? coinvolge gli elementi intimi e profondi del nostro Io: ecco perch? ? giustamente considerata un pilastro formativo delle future generazioni; pertanto, limpegno formativo da parte dei genitori non dovrebbe essere in discussione. Si discute, invece, animatamente, da qualche decennio nellambito scolastico, se in classe sia pi? utile fare informazione o formazione sessuale.

Se per informazione sintende limpegno da parte del corpo docente di dare delle spiegazioni scientificamente esatte, senza entrare nel merito delle scelte di vita, e per formazione sintende un’attivit? educativa in cui sono inseriti, accanto a spiegazioni scientificamente esatte, elementi sociali, etici e morali attinenti ad un percorso educativo globale che rispettino la fisiologica maturazione del bambino, non credo che la scelta sia difficile: il compito del docente non pu? essere solo di tipo informativo. Tale problema si pone nella nostra societ? a causa di un corpo docente di svariata estrazione culturale ed etica, non sempre selezionato accuratamente, e spesso poco preparato ad affrontare tali problematiche.

Un altro particolare settore delleducazione sessuale ? per le ragazze, leducazione alla conoscenza dei propri ritmi di fecondit?, che si pu? ottenere mediante i metodi naturali come il metodo Billings.

La ragazzina dovrebbe essere accompagnata sin dai suoi primi cicli alla scoperta della manifestazioni che indicano la sua fertilit?. Ci? naturalmente non deve essere visto in senso anticoncezionale ma come dono e ricchezza per la persona, in quanto ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del valore della sessualit? e quindi di se stessi. I metodi naturali, a differenza di quelli artificiali, infatti, aiutano a conoscere il proprio corpo e a rispettarlo, rendendo maggiormente consapevoli della possibilit? che una nuova vita umana possa sbocciare con luso della sessualit?.

I TEMPI NELLEDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE

Anche questo tipo deducazione deve essere iniziato fin dalla nascita.

Quando un bambino nasce trova dei genitori e soprattutto una madre che laccoglie in modo diverso in relazione alla maturazione e alle esperienze psicologiche di base che possiede.

Se la gravidanza ? proceduta serenamente, vi ? buona intesa tra i coniugi ed esiste una sufficiente maturazione psicologica, la madre sar? felice dincontrare lo sguardo del suo bambino che fino ad allora ha potuto solo immaginare, ma che ora si trova tra le braccia e quindi pu? baciare cullare e accarezzare.

Se invece la donna non ha ancora maturato il suo ruolo di madre, accoglier? il parto come un evento liberatorio e anche lattaccamento verso il bambino sar? tiepido, specie nei primi mesi di questo rapporto.

Durante i primi giorni di vita del neonato laffettivit? e la sessualit? assumono un ruolo ed un significato fondamentale. Basti pensare al disagio che potrebbe essere vissuto dal bambino strappato dal caldo e confortevole ventre materno, in cui non avverte calore o freddo eccessivo, dove i rumori sono attutiti, le luci sono discrete, il contatto avviene solo con morbide acque. Improvvisamente e rapidamente egli passa in un ambiente rumoroso, troppo freddo o caldo, certamente non cos? morbido e ovattato come quello precedente.

La reazione pi? facilmente prevedibile potrebbe essere di tipo depressivo, giacch? lo stress della nascita difficilmente potr? far vedere al bambino il mondo sotto una luce rosa. Troppi traumi e soprattutto improvvisi, per non sentire lambiente circostante come ostile.

Sappiamo che questa tristezza e diffidenza iniziale potr? cessare solo se il neonato avr? la fortuna dincontrare delle braccia materne o paterne che lo sappiano accogliere, e quindi dei genitori in grado di capire i suoi bisogni fondamentali. Soprattutto sappiamo che egli potr? vedere il mondo e se stesso in una luce pi? gioiosa e ottimista solo se incontrer? una madre dalle cui braccia e dal cui seno potr? avere piacere alle sue labbra, calore al suo cuore, tenerezza al suo corpo.

La vita affettiva e sessuale del bambino in questi primi momenti ? interamente vissuta mediante il contatto con la madre ed in particolare con il seno materno, che per il bambino rappresenta il mondo intero. Questo rapporto empatico iniziale ? essenziale affinch? egli acquisisca fiducia in se stesso, negli altri e nella realt? esterna a lui.

Inoltre, poich? alla nascita non c? per il neonato differenza tra il s? ed il mondo, quel primo contatto piacevole gli permetter? questa prima basilare distinzione.

La madre che allatta e si cura del bambino, con il suo atteggiamento, con le parole e con il legame empatico che riesce ad instaurare invia molteplici messaggi: “Mi piaci.”. “Sono contenta di stare con te.” “Sono felice di abbracciarti.” “E’ bello nutrirti con qualcosa che mi appartiene: il mio latte. “Ti sento come un elemento importante della mia vita personale e della nostra vita di coppia. Sono contenta del tuo inserimento nella nostra famiglia.

Altre volte invece i messaggi che sono inviati, anche senza l’uso delle parole, hanno un contenuto negativo: Che seccatura doversi svegliare e alzare per allattarti e accudirti. Che sofferenza sentire la tua bocca che stringe il capezzolo. Che schifo doverti pulire. Chiss? quanti problemi mi darai. Che ansia pensare a tutte le fatiche cui sar? sottoposta per causa tua, a tutti i sacrifici che dovr? fare per te. Peccato che tu non sia come avrei voluto che fossi, che non abbia il colore dei capelli, degli occhi o il sesso da me desiderato!

ALCUNE PROBLEMATICHE SUI PRIMI RAPPORTI GENITORI FIGLI

I primi problemi che nascono nella nostra societ? riguardano proprio la vita del bambino nei suoi primi giorni desistenza. Quella piena e completa disponibilit? verso il nuovo essere umano che si affaccia alla vita, quell’intimo dialogo di tipo empatico tra padre, madre e figlio ? spesso disturbato da varie realt?.

La maturazione dei genitori.

La maturazione dei genitori, per quanto concerne leducazione, il rapporto e la cura dei bambini piccoli, ? spesso molto carente. La possibilit?, per i ragazzi o i giovani, di assistere e collaborare all’allevamento dei piccoli degli esseri umani ? molto limitata, se non assente, a causa del calo delle nascite. Mentre assistiamo quasi giornalmente, nei documentari trasmessi dalla televisione, dellle attenzioni con cui gli animali allevano i loro piccoli, molti ragazzi e ragazze che arrivano al matrimonio sconoscono gli elementi basilari dellallevamento e delleducazione degli esseri umani. E diventato un evento raro veder crescere accanto a s? giorno dopo giorno un fratellino od una sorellina. Quando questo avviene, i fratelli o le sorelle maggiori che si assumono quest’incombenza, sono lasciati spesso soli, in questo delicatissimo compito, in quanto non sono sostenuti e seguiti dai consigli dei propri genitori o di altri adulti impegnati nelle attivit? lavorative.

Gli impegni lavorativi e ludici.

La trasmissione desperienze di accudimento materne e paterne nel corso degli ultimi decenni si ? in parte perduta o ? disturbata sia dai molteplici impegni sia a causa dello scarso valore che, ormai da decenni, ? dato alla famiglia e alle cure familiari, viste pi? come causa di schiavit?, legame e frustrazione che non come la base stessa della vita dell’individuo e, quindi, della societ?.

Mancanza del supporto dei genitori dorigine.

Manca inoltre alle nostre giovani coppie l’esperienza, il consiglio, il supporto dei genitori d’origine, per cui esse sono private di quella costante e premurosa presenza che permetteva il passaggio di informazioni da una generazione all’altra. I motivi sono noti. Le grandi citt?, lo stile di vita delle giovani coppie che tendono a rifuggire dalla presenza, a volte ingombrante, dei genitori, l’errato convincimento di poter fare da soli, rende difficile questa presenza e questo supporto. Inoltre ? entrato nella logica del razionalismo, spesso imperante, che il pediatra o lo psicologo od un altro “esperto”, autore di qualche libro o di qualche articolo nei settimanali pi? diffusi, sappia molto di pi? e molto meglio sull’educazione e sull’accudimento dei bambini dell’anziana madre legata ( poveretta!) a principi ed a valori “ormai superati”!

Modifica dei ruoli sessuali.

Ormai da decenni vi ? un atteggiamento educativo sia nelle famiglie che nella scuola e nella societ? basato sul tentativo di modificare in modo notevole i ruoli e gli atteggiamenti sessuali. Mentre, infatti, si cerca di stimolare nelle bambine e poi nelle adolescenti e donne una maggiore aggressivit?, forza, determinazione e reattivit? per cui: Le donne non devono farsi mettere i piedi sopra la testa da nessuno, devono reagire, sapersi difendere, saper aggredire, essere indipendenti”, dall’altra si cerca di stimolare nell’uomo una maggiore passivit? e tenerezza: “Gli uomini devono aiutare e collaborare con le donne in casa, saper curare un bambino piccolo, far venire fuori la parte pi? tenera ed emotiva della loro personalit?.

Ci? rende difficile, ad entrambi i sessi, esprimere, comunicare e trasmettere, specialmente al bambino piccolo, messaggi sufficientemente adeguati, utili, chiari e coerenti. Per tali motivi egli non riuscir? a soddisfare il bisogno di avere accanto a se una madre paziente, generosa, dolce, capace di grande ascolto, apertura, tenerezze e accudimento, poich? si ritrover? ad essere gestito nei suoi bisogni pi? profondi da una donna manager capace pi? di agire che di ascoltare, pi? adatta a fare che a vivere un rapporto, pi? preparata dal punto di vista culturale che affettivo. Un grande impaccio vi sar? anche nell’uomo al quale, la falsa illusione di saper gestire la relazione con il proprio bambino solo perch? capace di cambiare il pannolino o di dargli la pappa, lo porter? a trascurare e soffocare e quindi a non trasmettere gli elementi pi? specifici della sua mascolinit?.

Laumento delle problematiche psicologiche.

Non meno importanti sono le conseguenze devastanti dovute a problematiche psicologiche come depressione, ansia e nevrosi cos? frequenti nei giovani, spesso causate o complicate dall’abuso dalcool o dall’uso di droghe.

Lo stile di vita.

Il bambino piccolo ha bisogno di restare in contatto con persone che sanno adeguarsi ai suoi ritmi molto particolari. Un bambino piccolo pu? rifiutare il cibo in un dato momento e richiederlo a gran voce un’ora o due dopo. Pu? essere disponibile al gioco per qualche minuto e poi voler trovare il suo ambiente ideale per schiacciare un pisolino. Ci? impone grande pazienza, elasticit? e disponibilit?. Le tante e frenetiche attivit?, in parte lavorative ed in parte ludiche od estetiche, imposte dalla societ? moderna mal si conciliano con questi ritmi.

Lambiente di vita.

Spesso, fin dalla nascita, il bambino non trova, nei rapporti genitoriali, quell’ambiente sereno, collaborante, comprensivo che lo rasserena e lo rassicura. Frequentemente deve fare i conti con una mamma ed un pap? i cui rapporti sono sconvolti da contrasti, invidie, gelosie o aggressivit? reciproche che lo agitano, lo intimoriscono, lo rendono insicuro e spaurito.

La mancanza di uno dei genitori.

La mancanza di uno dei genitori, a causa di separazione, divorzio o di situazioni di ragazza madre, sta diventando sempre pi? frequente e comune nelle societ? occidentali con conseguenze gravi sulla vita dei minori.

CONSEGUENZE

Quando non sono presenti una buona maturit? e serenit? personale ed un giusto equilibrio nella coppia, molti momenti del rapporto padre- madre-figlio diventano problematici in quanto i genitori, sopraffatti dallansia e dal disagio reciproco, hanno difficolt? a gestire in modo positivo la relazione con il minore in molti momenti della sua giornata. Tra questi ricordiamo i momenti legati allalimentazione, all’addormentamento e a tutte le occasioni, numerosissime nei primi anni di vita, di contatto con il corpo e le funzioni fisiologiche. Ad esempio, un bambino che si sporca pu?, allora, significare fastidio e disappunto per la madre e non occasione di maggiore intimit? e dialogo. E facile che in queste situazioni prevalga una comunicazione del tipo: “Il tuo corpo ? fonte di sporcizia, pena, sofferenza e lavoro per me”, invece che un’esperienza, tutto sommato, piacevole. Il modo con cui il figlio ? accarezzato, manipolato, lavato e pulito riflette profondamente la serenit? e la maturit? dei genitori. I bambini non sono cos? sporchi da rendersi necessario un bagnetto giornaliero. Quel rito ? in realt? occasione per far rivivere al neonato, che ha abbandonato lutero materno, una situazione ricca di calore e di gioia, ma ? anche un’occasione per stare insieme, per ricevere e scambiare, mentre si lava, si insapona e si asciuga, carezze e stimoli ricchi di dialogo, damore e gratificazione reciproca.

LA FIGURA DEL PADRE NELLO SVILUPPO DELLAFFETTIVITA E DELLA SESSUALITA

Se nei primi giorni di vita il bambino sa avvertire solo ununica figura che noi per comodit? chiameremo materna, ma che pu? essere praticamente rappresentata anche dal padre, successivamente il bambino riesce a fare una distinzione tra queste due figure che gli stanno accanto, che lo confortano, lo assistono, lo cullano.

In realt? il bambino riconosce la figura del padre nel momento in cui riesce a distinguerla da quella della madre.

Questo accettare dentro di s?, non pi? ununica immagine, ma due persone, non ? solo una conquista di tipo percettivo ma ? conseguenza della maturit? affettiva.

Aprirsi a due persone significa moltiplicare i rischi deventuali frustrazioni; per tale motivo solo se quella prima immagine materna ? stata positiva, il bambino avr? il coraggio e la forza di aprirsi ad un secondo essere umano.

Dialogare e comunicare con pap? e mamma gli permette di proiettare su due persone e non solo su una, le sue paure, i desideri, le fantasie, i drammi interiori.

Pu? pensare che una di queste sia cattiva e laltra buona, e questo pu? farlo anche alternativamente.

Pu? pensare che tutte le cose buone vengano da uno dei due che gli ? amico, mentre le cose cattive vengono dallaltro che gli ? nemico.

Naturalmente questa possibilit? ? certamente superiore a quella primitiva divisione della figura materna in buona e cattiva.

La comunicazione con i genitori, nel bene e nel male, ? sempre presente ed in ogni momento nella vita del bambino ed ? legata alle loro caratteristiche psicologiche e sessuali.

Ognuno dei genitori ? portatore di diverse modalit? relazionali dovute al proprio sesso e al proprio ruolo; per tale motivo ogni genitore si pone istintivamente obiettivi diversi ma complementari.

Anche nel momento del semplice gioco il padre o la madre si rapportano con modalit? e finalit? diverse. La madre tender? soprattutto ad effettuare giochi verbali e, se si coinvolge in attivit? motorie, sceglier? quelle meno pericolose e pi? delicate, in modo tale da proteggere al massimo il corpo del suo piccolo. Il pap?, invece, tender? a stimolare e sfidare il figlio utilizzando una maggiore forza e irruenza, per cui preferir? coinvolgerlo pi? in attivit? motorie che linguistiche. Lo inviter? a rischiare. Lo spinger? a superare se stesso, a fare sempre meglio e di pi?, stimolandolo ad affrontare con forza e grinta le difficolt? ed i pericoli. Per tali motivi fin dalla pi? tenera et? l’uomo e la donna, il padre o la madre, tenderanno a dare stimoli diversi ma complementari. Da una parte la madre tender? a comunicare un bisogno dattenzione, prudenza e tenerezza, dall’altro il padre cercher? di sottolineare la necessit? di usare il coraggio e la forza per superare gli ostacoli presenti sia nell’ambiente esterno, che nella vita intrapsichica.

LA FASE EDIPICA

Il bambino e la bambina istintivamente, forse prima ancora di averne una conoscenza ben precisa, hanno spesso per Freud un legame pi? stretto con il genitore di sesso opposto con il quale cercheranno di avere un rapporto esclusivo damore.

Sar? un vero amore anche se impossibile.

Il bambino cercher? davere la madre tutta per s?, ne sar? geloso, cercher? di allontanare il padre e, con la fantasia, potr? pensare che il padre muoia o si allontani da casa e lo lasci solo con la madre.

Per giustificare questo amore cercher? di pensare che non voglia bene allaltro coniuge e che lo maltratti, immaginer? forse che i rapporti sessuali siano un mezzo di sopraffazione e di violenza.

Se si accorger? che il padre le vuole bene, che tra i due coniugi vi ? una buona intesa, che il padre ? buono sia con la madre che con lui, cercher? di rinunciare a questo suo amore identificandosi con la figura paterna.

E come se dicesse: Se io sono come lui, mia madre mi vorr? bene. E successivamente: Se io sono come mio padre, trover? una donna brava e buona come mia madre, che mi amer? e che io potr? amare.

Se invece si trover? con genitori che non si amano o che non vanno daccordo, se incontrer? un padre che non lo comprende o una madre che non gli ? vicina, questo processo di maturazione attraverso lidentificazione sar? difficile se non impossibile.

Potr? restare in lui questamore che chiamiamo complesso edipico.

Perch? rinunciare a questo amore se il pap? ? cattivo e fa soffrire la mamma ?

Lamore edipico serve a fare esperienza di questo sentimento in un clima protetto. Come il bambino impara lutilizzo delle mani disegnando, colorando, costruendo, impara a sperimentare, in condizioni di tranquillit? e sicurezza, lamore e tutte le sue componenti, come la gelosia, il bisogno di possesso, la difficolt? nellintesa. Egli pu?, in tutta sicurezza, odiare il genitore dello stesso sesso senza che accada nulla di spiacevole o non riparabile. Impara che nellamore c? il desiderio di possesso e quello di donazione, c? il piacere delle effusioni ma anche la sofferenza della gelosia.

La fase edipica aiuter? i figli nel loro processo didentificazione con il genitore dello stesso sesso. Se io amo la mamma devo essere come pap? per farmi amare da lei e quindi devo far miei tutti gli elementi maschili di pap?, pertanto imparer? ad essere forte come lui, grande come lui, sicuro, coraggioso, disponibile, deciso come lui.

Tutto ci? gli sar? prezioso per la sua formazione personale e lo aiuter? ad aprirsi ad un futuro ruolo di padre, genitore, uomo. Quanto abbiamo descritto non potr? avvenire se i ruoli non sono netti e chiari ma, come avviene oggi, sono confusi, sfumati, invertiti. N? potr? avvenire in modo fisiologico, se vi ? contrasto tra i genitori o quando una delle due figure ? assente nella vita familiare.

PRINCIPI DA TRASMETTERE NELLEDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE

Quali principi dovrebbero essere dati ai minori per una corretta educazione alla sessualit??

La sessualit? nasce con lessere umano.

Non ? qualcosa che si conquista, non ? una qualit? che compare ad un certo momento della propria vita ed in un altro momento scompare. E, invece, qualcosa che ? sempre in noi e ci accompagna, fin dai primi attimi della nostra esistenza. Gi? al momento della fecondazione siamo maschi o femmine, poich? nei nostri geni, sono gi? presenti quei messaggi che tenderanno a portare lessere in formazione verso luomo o la donna. Compito delleducazione ? fare in modo che questo messaggio iniziale si traduca in realt? in modo completo ed equilibrato.

La sessualit? riguarda la globalit? dellessere umano.

Bisogna sottolineare che la sessualit? non riguarda solo i genitali, ma lintero corpo, anzi lintera persona. La sessualit? ? una dimensione essenziale della persona.

Siamo uomo o donna nel nostro modo di vivere e di sentire; siamo uomini e donne nel nostro modo damare, di scegliere, nellapproccio ai problemi, nel nostro modo di affrontarli e risolverli.

La sessualit? ? elemento fondamentale nella vita della coppia.

E simbolo, ma anche mezzo dunione affettiva e amorosa. E strumento di dialogo, di donazione: attraverso la sessualit? si d? allaltro piacere, ma anche conforto sicurezza, gioia, gratificazione, sostegno. E mezzo di conoscenza: si fa allamore nudi, non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente e affettivamente. Laltro si scopre davanti a noi non solo nel corpo ma anche nellanimo e quindi abbiamo la possibilit? di conoscerlo meglio, di essergli pi? vicini, di capirlo maggiormente, di poterlo aiutare con pi? chiarezza; ma anche di fargli del male, di colpire la parte pi? delicata ed intima del suo essere se in noi non c? sufficiente amore, rispetto, delicatezza, comprensione.

La sessualit? non si esaurisce in un rapporto fisico, non ? un gioco e non ? solo piacere.

Gli organi sessuali non sono giocattoli. La sessualit? ? una realt? fondamentale per lo sviluppo dellindividuo e della collettivit?.

Non pu? essere banalizzata o strumentalizzata impunemente, pena il deterioramento della societ? stessa. La sessualit? non si esaurisce nel rapporto fisico tra due corpi. Il piacere presente nel suo uso ha delle finalit? particolari in quanto spinge allincontro, al dialogo, al dono, alla procreazione ed alla progettualit?. E un mezzo per avvicinarsi allaltro, per progettare una vita con laltro, per donarsi allaltro. Nella coppia ? strumento di unit? e complicit? nella gioia. Questo dovrebbe comportare molto rispetto e molte attenzioni; per tali motivi non dovrebbe essere usata, come sempre pi? spesso avviene, per motivi ludici o commerciali, per ridere o far ridere.

La sessualit? comporta ruoli diversi ma complementari.

Ruoli come pap? e mamma, come uomo e donna, entrambi utili, con la stessa dignit?, con la stessa importanza, che si integrano e si completano, si aiutano a vicenda, ma non dovrebbero mai sovrapporsi o confondersi.

Le differenze ci sono e devono esserci e non sono un pericolo, un rischio ma una ricchezza per lumanit?. Queste differenze non solo non limitano lunione, ma la facilitano diminuendo la conflittualit? e promuovendo larmonia.

Purtroppo questo tipo di messaggio oggi non arriva, anzi arriva un messaggio opposto: che le differenze sono poche, sono tanto poche che possono essere eliminate o sfumate al massimo, fino a fare le stesse cose, dire le stesse cose, avere gli stessi comportamenti, stare insieme allo stesso modo. Questo tipo di messaggio, come abbiamo visto, non aiuta lintegrazione tra un uomo e una donna, non d? ricchezza allumanit?, non coinvolge in maniera positiva i figli.

Una visione corretta della propria realt? sessuale non dovrebbe comportare competizione con laltro sesso ma, al contrario, alleanza e complicit?. Lo scopo di un uomo e di una donna non ? quello di lottare luno contro laltro, non ? quello di sopraffare o vincere sullaltro, ma ? quello dellintesa, della collaborazione, della complementarit?, dellaiuto, dellintegrazione luno con laltro, al fine di ottenere reciproco conforto, assistenza, amore, sostegno.

La sessualit? pu? comportare la nascita di una nuova vita umana e quindi implica responsabilit?.

Il piacere sessuale ? legato anche alla procreazione che ? elemento indispensabile per ogni specie. La conoscenza e luso di metodiche contraccettive hanno modificato di molto la scelta del singolo e della coppia. Tuttavia luso della sessualit?, specie se ci? avviene in unet? non matura, d? ancora oggi luogo a numerose gravidanze non volute, non desiderate, e quindi inaspettate con conseguenze sul piano individuale e sociale come laborto o il matrimonio riparatore.

Luso completo della sessualit?, e quindi lapertura, anche se solo potenziale, verso una nuova vita umana, dovrebbe avere come presupposto alcune condizioni di base.

1. Unet? adulta.

Bisogna essere adulti, a causa del notevole impegno necessario nellaccudire e seguire eventuali figli, i quali hanno diritto di avere genitori sufficientemente capaci di badare, oltre che a se stessi, anche a loro. Soltanto dei genitori adulti possono adeguatamente sopperire ai tanti bisogni, sia materiali sia educativi e spirituali, di un bambino.

2. Avere sufficienti condizioni economiche.

Avere un minimo di condizioni economiche appare scontato per il bisogno di sopperire a tutte le necessit? materiali: cibo, medicine, cure, indumenti, educazione.

3. Non essere portatori di problematiche psicologiche o di malattie organiche di una certa rilevanza.

Le nevrosi, le ansie le paure, le difficolt? relazionali, il malessere che avvertiamo verso noi stessi o verso gli altri si trasmette ai figli e rende difficile ogni relazione di coppia.

4. Offrire, ad un eventuale figlio, la possibilit? di avere due genitori e non uno.

Un genitore non dovrebbe mai essere lasciato solo nel suo compito, dovrebbe sempre essere affiancato dallaltro, a causa delle numerose necessit? psicologiche e relazionali dellessere umano che difficilmente possono essere soddisfatte solo da un pap? o da una mamma.

Tratto dal libro di Emidio Tribulato “L’educazione negata Edizioni E.D.A.S.

No Comments