26 Mar Gli educatori primari: i genitori

Dice Smeriglio: Losservazione clinica, lindagine psicopedagogica e le pi? avanzate ricerche e teorizzazioni dellattuale psichiatria ci portano quindi inevitabilmente ad affermare che lo sviluppo di ogni essere umano si plasma sostanzialmente attraverso il rapporto con gli altri.[1]

Ma chi sono questi altri?

Non sicuramente gli animali i quali non sono in grado di provvedere alle esigenze dun cucciolo duomo, in quanto i bisogni di questultimo sono non solo notevolmente pi? complessi, ma essenzialmente diversi. Tanto meno sono in grado di compiere la funzione educante degli strumenti, come la TV o il computer o gli altri mass – media. Questi, anche se sono portatori di pensieri esperienze e pensieri umani, non sono in grado di modellarli continuamente sui bisogni e sullo sviluppo di un bambino, n? hanno la capacit? di instaurare con lui un rapporto relazionale, affettivo o di semplice vero dialogo, indispensabile per la crescita di un essere umano. Per G. Campanini: La societ? digitalica pu? forse assicurare la formazione della ragione, non la crescita e la maturazione dei sentimenti.[2] A nostro avviso, come vedremo in seguito parlando dei mass media, in realt? non riesce a fare n? luna cosa n? laltra.

Chi sono gli educatori di un bambino?

Ogni essere umano dovrebbe essere considerato e si dovrebbe considerare educatore.

Qualunque sia la sua et?, la sua cultura, la condizione sociale e professionale, ognuno di noi, nei confronti dei nostri simili pu? dare, con le proprie parole e gli atteggiamenti, dei risvolti educativi di crescita personale e sociale, oppure, al contrario, pu? essere portatore di messaggi, indicazioni e indirizzi fuorvianti o diseducativi.

Gli educatori primari di un bambino sono i suoi genitori. Vengono poi in ordine di importanza i nonni, gli zii, i fratelli maggiori e quindi gli insegnanti e i leader dei gruppi organizzati. Fondamentali sono per? anche tutte le persone impegnate nel campo della comunicazione.

Pertanto, in definitiva, gli educatori sono tutti gli adulti che si trovano in una condizione tale da poter dare un messaggio o lasciare unimpronta educativa nella realt? in cui operano: quindi lo sono anche i politici, i giornalisti, i responsabili dei mass – media, gli industriali, gli attori, i registi, gli uomini di cultura in genere, gli scrittori.

Nessuno pu?, infatti, sfuggire dal chiedere a se stesso: Che cosa io sto dando agli altri perch? diventino pi? maturi, responsabili, sereni? Che cosa io sto negando agli altri per cui, anche se in minima parte, sto contribuendo ad alimentare ansie, tensioni, paure, disagio, comportamenti asociali? Come e perch? sto influenzando in maniera negativa altri adulti, e soprattutto altri minori, facendo violenza sul loro animo o, peggio, facendo opera di corruzione nelle loro menti e nei loro cuori ?

GLI EDUCATORI PRIMARI: I GENITORI

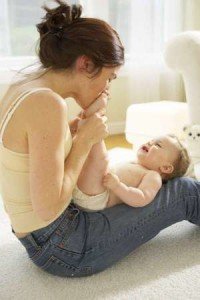

Le prime e fondamentali realt? educative sono rappresentate sicuramente dai genitori.

Le prime e fondamentali realt? educative sono rappresentate sicuramente dai genitori.

Questi, infatti, sono chiamati gli educatori primari, proprio perch? non solo sono i primi ad accostarsi al bambino ed ad avere con lui un rapporto dialogico, ma soprattutto perch? hanno, nella formazione di una nuova personalit? umana il compito fondamentale. E, il loro, il ruolo pi? importante e quindi anche il pi? gravoso e pi? delicato, ma ? anche il pi? splendido.

Quali i motivi?

Innanzi tutto sono le persone che hanno desiderato quel bambino. Lo hanno amato fin da quando ? stato loro consegnato tra le braccia; ma anche prima, prima di stringerlo tra le braccia, lo hanno sognato, fantasticato. Lo hanno cullato e accarezzato, gi? durante i giochi della loro infanzia, nelle fantasie e nei lunghi discorsi della loro adolescenza. Nella giovinezza lo hanno amato e desiderato ancor prima che si facesse realt? corporea da abbracciare.

I genitori sono quelli che danno, mediante se stessi ed il loro amore, un corpo e un cuore, una mente e dei pensieri, strumenti intellettivi e valori umani e spirituali al proprio piccolo. Con i loro geni gli forniscono il progetto per uno sviluppo umano, con le loro parole ed i loro comportamenti danno concretezza a questo progetto. Tutti questi elementi contribuiscono a creare un legame inscindibile ed unico.

I genitori sono quelli che aspirano a prolungare la loro esistenza attraverso i figli. Insieme a questi cercano di realizzare elementi incompiuti della loro vita.

Solo attraverso i figli, infatti, possono immaginare e fantasticare lattuazione di alcuni loro sogni, dei desideri e delle aspirazioni pi? profonde.

Attraverso di loro si realizzano come uomo e donna, come padre e madre. Con loro si snoda anche buona parte della loro realizzazione sociale: un bambino ? qualcosa da far conoscere agli altri, da vivere insieme con gli altri, da far integrare con gli altri.

I genitori sono quelli che riescono ad instaurare con il loro bambino, fin dal primo abbraccio, il pi? grande e profondo rapporto comunicativo, affettivo e damore.

Sono loro che trasmettono i primi elementi formativi che lo guideranno nella vita.

I genitori, infine, soprattutto per i bambini ancora piccoli, rappresentano, il loro unico, intero mondo; sono fonte di sistematica e sicura attenzione, affetto, sicurezza, calore, tenerezza, esempio. La loro realt? sar? interiorizzata mediante continui e incessanti processi didentificazione.

Due genitori e non uno

Abbiamo parlato sempre al plurale. Quali potrebbero essere i motivi per i quali ogni bambino che nasce ha bisogno di due genitori e non di uno solo?[3]

In fondo molti esseri viventi, anche animali superiori, come i gatti, i cani, gli elefanti, gli orsi vivono e sono educati da un solo genitore, mentre altri utilizzano lapporto di pap? e mamma, come i gorilla, i lupi, i leoni, i castori, i pinguini ed i cigni.

I motivi vanno ricercati nella particolare complessit? dellessere umano.

Nel cucciolo duomo, le sue capacit? affettive, le enormi potenzialit? intellettive e relazionali, le grandi capacit? comunicative, oltre che la sua sete di cultura, non possono essere soddisfatte solo da un genitore, ad esempio solo da una madre.

Una donna, una madre, ha un patrimonio dumanit? immenso dentro di s? ed ? capace di dare apporti preziosi per lo sviluppo del figlio. Le sue capacit? comunicative, laffettivit?, lintensa sensibilit?, le tenerezze che riesce a dare, sono fondamentali nelleducazione del minore.

Ma anche un pap? apporta e d? elementi insostituibili di carattere, dintelligenza, daffettivit?. La forza, la linearit?, il coraggio, la sicurezza, la coerenza, la fermezza, caratteristiche di un buon padre, sono altrettanto importanti degli apporti materni in tutte le et?.

APPORTI PATERNI APPORTI MATERNI

|

|

Tanto importanti gli apporti delluno e dellaltro che ogni bambino non pu? esserne privato senza averne un danno pi? o meno grave, in base allet? in cui ? costretto a farne a meno ed in rapporto alla possibilit? da parte di altre figure: zii, nonni, amici, in grado di sostituire il genitore mancante.

Purtroppo sono numerose le occasioni in cui il genitore separato, vedovo, o una ragazza madre, provano a sostituirsi al genitore assente. Una mamma cerca di sostituire il pap?, un pap? cerca di fare anche da mamma.

I risultati di questa vicarianza, non sono cos? ottimali come quando sono presenti le due figure. Kaplan riferisce che: Pi? del 50% degli eroinomani che vivono in citt?, appartiene a famiglie di divorziati o nelle quali ? stato presente un solo genitore.[4]

I motivi sono diversi:

- Ognuno di noi pu? dare ci? che ? e ci? che ha. Difficilmente pu? inventarsi realt?, capacit?, qualit?, sentimenti, emozioni, diverse da quelle che possiede. Il patrimonio genetico, ormonale che ogni uomo e ogni donna possiede dalla fecondazione, le esperienze di vita, i vissuti relazionali, condizionano ogni attimo della nostra esistenza e non possono essere sostituiti o aggiunti ad altri, solo attraverso luso della nostra volont?, se non in minima parte.

- Due realt? permettono al bambino di proiettare sentimenti interiori diversi. Quando la mamma rimprovera un bambino questa, in quel momento, pu? diventare ai suoi occhi lelemento cattivo, da cui momentaneamente allontanarsi, per avvicinarsi maggiormente e utilizzare laltra realt?, quella buona, rappresentata dal pap? e viceversa. Questa possibilit? gli permette di trovare sempre un elemento consolatore e quindi di non rimanere in balia dellangoscia. Quando questo meccanismo non ? possibile perch? manca uno dei due genitori, il bambino sar? costretto a trovare allesterno della famiglia lelemento buono con conseguente senso di colpa, in quanto pu? essere vissuto come un tradimento del genitore. E come se dicesse a se stesso: Io mi allontano da mia madre, per cercare una persona che mi capisca; e questo non ? giusto. Laltra possibilit? ? di chiudersi in se stesso cercando nellintimo del proprio cuore lelemento consolatore buono. Questa soluzione, per?, ? ancora pi? drammatica perch? pu? portare a difficolt? ad aprirsi agli altri e al mondo.

- Molto spesso, nella vita dogni persona, vi sono dei momenti di crisi, di malessere fisico e psicologico. Tali malesseri sono a volte ciclici come nella donna, il cui umore e quindi la sua disponibilit? allaltro, ? spesso condizionato dalla situazione ormonale. Altre volte questi malesseri sono causati dalle avverse o difficili circostanze della vita: il tradimento di un amico, un capoufficio particolarmente severo, una malattia. In queste situazioni lavere di scorta, un genitore sereno, calmo, disponibile, affettuoso, ? fondamentale per la salute psichica del minore.

- Due genitori, permettono al bambino di vivere e risolvere in maniera armoniosa il legame edipico, vale a dire lamore che per Freud ogni bambino o bambina allet? di tre – sei anni vive e prova nei confronti del genitore del sesso opposto. Se i genitori sono due, egli potr? momentaneamente e tranquillamente innamorarsi del genitore dellaltro sesso e successivamente, nellet? adolescenziale, potr? abbandonare questamore impossibile notando che loggetto del suo amore ama, riamato, laltro genitore che gli ? accanto. Questa realt?, che non pu? negare, lo spinger? e costringer? a cercare il suo amore allesterno della famiglia. Se ci? non avviene lamore edipico avr? difficolt? ad essere superato. Il bambino ad esempio, non notando accanto alla madre un padre, potr? pensare che sia giusto e naturale questo suo sentimento che gli permette di sostituirsi al padre mancante, dando amore alla madre sola. Questamore edipico non superato lo potr? legare per molto, molto tempo al genitore dellaltro sesso impedendo lo sviluppo di un amore esterno alla famiglia.

- Un genitore solo sar? pi? facilmente spinto ad un attaccamento morboso nei confronti dei figli, impedendo loro, anche se in modo indiretto, i normali investimenti affettivi al di fuori della famiglia.

- Nel campo educativo il genitore che ? costretto, o ha scelto di vivere questo ruolo da solo, si trova molto spesso in situazioni difficilmente superabili. A volte ha paura di lasciare spazio ad altre figure educative, in quanto pu? diventare geloso del proprio primato e del riconoscimento affettivo. Tende ad oscillare da un comportamento troppo rigido, ad uno troppo permissivo, senza riuscire a trovare il giusto equilibrio. Lo attanaglia il dubbio, l’incertezza di non fare ci? che pi? serve nei confronti del figlio. Non sa, non capisce quale sia il comportamento educativo pi? corretto. Limpossibilit? di confrontarsi e di dialogare con un altro, la mancanza daiuto lo rende ansioso, timoroso, insicuro. Gli manca inoltre la possibilit? di mediazione nei confronti dei figli che solo un altro genitore potrebbe dare.

I casi in cui ? presente un solo genitore sono, purtroppo, numerosi. Mentre fino a qualche decennio fa la causa pi? consueta che portava a queste situazioni difficili era la morte di uno dei due coniugi e quindi la vedovanza, nellattuale societ? le cause pi? frequenti sono altre: il lavoro, la separazione, il divorzio, la solitudine della ragazza madre.

Ognuna di queste ha delle caratteristiche e dei risvolti educativi diversi.

La vedovanza

Dati gli enormi progressi della medicina, tale situazione, per fortuna, sta diventando sempre pi? rara.

In queste tristi evenienze ? facile che sia preesistente alla morte del coniuge uno stress familiare pi? o meno notevole, dovuto al travaglio a volte molto lungo causato dalla malattia, che pu? mettere in gravi difficolt? psicologiche, economiche, organizzative, assistenziali, oltre che affettive, il coniuge superstite.

Anche per i figli la malattia del genitore ? spesso fonte di tensioni e paure; ma ? anche privazione di quelle necessarie attenzioni che, in tali casi, vengono quasi esclusivamente rivolte al coniuge gravemente ammalato.

Da parte dei figli ? impossibile rimuovere questa sofferenza e questa tensione, anche se il genitore superstite ed i parenti cercano, a volte, di negare o camuffare levento luttuoso, cercando di evitare in tutti i modi ai minori il senso di morte, allontanandoli, anche fisicamente, da tutte quelle incombenze e situazioni che glieli possano ricordare.

In ogni caso il senso del lutto ed il dolore della perdita resta. Lutto e dolore possono continuare per un tempo molto lungo, a causa di problematiche nevrotiche preesistenti che rendono difficile la loro elaborazione.

In caso di lunga e grave malattia, da parte del coniuge sano vi pu? essere un rifiuto di coccole e affettuosit? ai figli; come sintomo depressivo, o come bisogno di vivere in maniera intensa o esclusiva il rapporto con la persona ammalata.

Al contrario si pu? evidenziare verso i piccoli, un morboso ed eccessivo attaccamento, come compensazione della perdita, come paura di nuove perdite, o come un modo per scongiurarle attraverso una presenza continua.

Tutto ci? comporta, a livello individuale e familiare, una maggiore fragilit? psicologica.

Dopo la morte, il coniuge superstite pu? assumere un doppio ruolo, in modo tale da cercare di sostituirsi al genitore mancante. In altri casi vi pu? essere un affidamento o uno spostamento, al figlio o alla figlia maggiore, del ruolo del coniuge ammalato o defunto. In questo caso vi potr? essere una pi? precoce responsabilizzazione del figlio che ? stimolato ad assumere un ruolo non proprio.

Da parte del figlio o dei figli superstiti, la morte del genitore pu? essere vissuta in vario modo: alcuni potranno avvertirla con un senso di colpa, ricordando tutto ci? che non ? stato detto, tutto ci? che non ? stato fatto, gli scontri avvenuti, le difficolt? nella relazione. Altri potranno viverlo con un senso di liberazione, sia per la fine dello sconvolgimento familiare, causato dalla malattia, sia per la possibilit? di riappropriarsi delle attenzioni del genitore superstite.

Genitori lontani per lavoro

Le cause pi? frequenti dellallontanamento dei genitori dai compiti educativi sono, nel mondo occidentale, rappresentate dai normali impegni lavorativi e sociali.

Questo tipo di normalit? degli impegni fa notevolmente aumentare il numero di orfani bianchi. Sono questi i figli di genitori che, pur convivendo sotto lo stesso tetto, sono talmente assorbiti dalle attivit? esterne, da non riuscire a dare una presenza continua, costante ed efficace. Per questi genitori le possibilit? educative diventano difficili, rare e saltuarie. [5]

Il lavoro in citt? diverse.

Tradizionalmente era il lavoro dellemigrante che provocava ci?. Attualmente, a questa motivazione classica, si ? aggiunto limpegno lavorativo dei genitori in citt? o regioni diverse. Non sono rare le famiglie in cui i due genitori vivono in citt? poste a centinaia di chilometri luna dallaltra, in quanto, ognuno di loro, sente di avere diritto alla realizzazione lavorativa: Ho studiato per ventanni, mi sono sacrificato per ottenere questo posto di lavoro, non intendo rinunciarvi, anche se si trova in una citt? diversa da quella dove risiede la mia famiglia. I diritti individuali spesso prevalgono su quelli familiari. Una coppia di nostra conoscenza, in questo aveva raggiunto un non invidiabile primato. La loro casa coniugale era a Milano, il marito lavorava a Torino, mentre la moglie abitava e lavorava a Messina, il loro unico figlioletto invece stava con i nonni a Barcellona Pozzo di Gotto! Come avevano raggiunto questa strana situazione ? presto detto: quando hanno deciso di sposarsi, poich? il fidanzato lavorava a Torino lei, giustamente, ha cercato un lavoro al Nord e lha trovato a Milano dove hanno comprato casa. Casa abbandonata dopo qualche mese per ritornare insieme al figlio a Messina, in quanto il vecchio lavoro era pi? gratificante. Ma, poich? la madre non riusciva a gestire da sola il figlio questi restava a Barcellona Pozzo di Gotto con i nonni.

In altri casi ? la speranza di un maggior benessere economico a spingere verso queste scelte: Perch? rinunciare alla promozione? Perch? rinunciare ad un lavoro pi? remunerativo? In molti casi non si pu? parlare di pendolarismo, ma lassenza assume per i figli caratteri simili a quelli dellemigrazione.

I figli rivedono il genitore lontano per lavoro, solo il sabato e la domenica o occasionalmente, addirittura solo durante le grandi festivit?: a Natale, a Pasqua o nel periodo delle ferie estive.

Il genitore con cui vivono, in genere la madre, coadiuvata dai nonni materni, ? costretta ad assumersi quasi tutti gli oneri e le responsabilit? formative. La famiglia si costruisce pertanto attorno ad ununica figura: la madre, tranne che questa non venga assorbita pi? o meno completamente nel nucleo originario. In questo caso assumono maggior rilevanza affettiva i nonni.

Le conseguenze educative.

- I figli sono costretti a subire la situazione presente nelle famiglie monogenitoriali, in cui vi ? lassenza di uno dei genitori, soprattutto il padre.

- Questi, daltra parte, non riesce, nei rari momenti in cui ? presente, ad assumere un ruolo educativo coerente, lineare e stabile. Il pi? delle volte si limita a fare la parte del pap? buono che, per motivi di lavoro, ? costretto a vivere lontano dai figli, ai quali non pu? dare un normale apporto educativo, ma che pu? colmare di regali ogni volta che ritorna a casa.

- Spesso, la separazione porta nei coniugi uno scollamento nel rapporto coniugale, a causa di gelosie, tradimenti, alleanze patologiche. La gestione della famiglia diventa di esclusivo appannaggio della madre e dei nonni, soprattutto di quelli materni.

- La coppia, inoltre, ? costretta a subire, pi? facili stimoli al tradimento consolatorio da solitudine e bisogno affettivo e sessuale non soddisfatto; con conseguenze traumatiche sul futuro stesso della coppia e della famiglia.

- Queste famiglie, a volte, vanno in crisi allorquando il genitore lontano, o perch? ha raggiunto let? della pensione, o perch? ha ottenuto lavvicinamento, ritorna a vivere insieme alla famiglia. La causa di ci? ? dovuta a difficolt? di adattamento dei coniugi e dei figli nel vivere un m?nage familiare cui non erano abituati. Spesso il genitore che ritorna lamenta di essere trattato da estraneo, non si sente partecipe nelle decisioni. I figli, a loro volta, avvertono i suoi interventi educativi come unillecita intrusione in quanto dentro il loro animo alberga spesso il risentimento per le sue prolungate assenze.

Il lavoro nella stessa citt?.

Anche il lavoro nella stessa citt?, negli ultimi decenni ? diventato causa dallontanamento e scollamento del nucleo familiare.

Oltre che un problema di quantit?, il lavoro pu? creare problemi nella qualit? della relazione.

Esso, infatti, pu? creare un coinvolgimento emotivo nella persona, occupando i suoi pensieri, prelevando buona parte delle sue energie, impegnando la volont? oltre i limiti accettabili dagli altri doveri e compiti, come quelli di padre e di madre, di marito e di moglie.

Spesso ? il datore di lavoro che chiede e pretende dal lavoratore, non una parte ma tutte o quasi le sue energie, la sua fantasia, il suo interesse, in modo tale da rendere limpegno di questi sempre pi? produttivo. Queste richieste, non solo sono viste come sacrosante, ma anzi viene bollato di discredito il lavoratore che si occupa e preoccupa molto dei doveri familiari e coniugali, i quali vengono giudicati come esigenze sociali accessorie.

Ci? pu? accadere sia per gli uomini che per le donne, sia per il padre che per la madre; quando ? coinvolto per? solo un genitore, la presenza dellaltro accanto alla famiglia, ai figli, nella casa, porta ad una divisione dei compiti sociali. Uno dei due si assume il compito di produrre ricchezza materiale, laltro il ruolo di produrre ricchezza affettiva, relazionale, educativa. Allorquando invece sono entrambi i coniugi coinvolti, la societ?, la famiglia, i figli, possono risentirne in maniera grave.

Viene, infatti, prodotto solo benessere materiale, mentre la povert? affettiva, relazionale, educativa, invade i singoli ed i gruppi. In definitiva, quindi, tutta la societ? diventa pi? povera.

Le reazioni di persone coinvolte in maniera pesante ed eccessiva nel lavoro intra o extrafamiliare, sono abbastanza note: lindividuo vive, pensa, respira, in funzione di ci? che deve fare, in funzione degli impegni e delle realizzazioni che ha in mente.

Tende ad estraniarsi dal coniuge, dai figli, dagli amici e dalle relazioni. Naturalmente questa pressione e stress psicologico, ha bisogno di momenti di compensazione e di fuga. Momenti che per? non sono vissuti in maniera fisiologica, ma in modo eccessivo e stressante.

Per tale motivo accanto ad ore e giorni di frenetica attivit?, si alternano soprattutto nei giorni canonici come i sabati, le domeniche, o le notti, momenti di divertimento frenetico o di completo riposo nella speranza di recuperare e di riacquistare quanto perduto o assorbito nelle attivit? lavorative.

Se sul piano della tensione nervosa si recupera qualcosa, ci? produce per? degli effetti negativi sulle relazioni. Queste vengono vissute in modo superficiale o nevrotico. E difficile lascolto, ed ? ancora pi? difficile un intervento sereno e mirato al superamento dei problemi che di volta in volta si presentano.

La persona si impoverisce sempre di pi?, tende ad entrare in crisi ed ad accusare non colui o quella cosa che gli ha sottratto energie, ma gli altri: il marito, la moglie, gli amici, di non riuscire ad entrare in sintonia, di non riuscire a comprenderla o ad avere normali rapporti.

E un circolo vizioso che allontana sempre di pi? lindividuo da se stesso, dagli altri, dalla societ?.

Mentre inizialmente questo coinvolgimento ? funzionale ad un miglior rendimento lavorativo, successivamente, anche il lavoro ne risente, ne soffre, ne paga lo scotto: la persona privata del suo equilibrio psicologico ed affettivo non riesce a dare e produrre quanto produceva prima. Riesce a dare poco e male, il numero degli errori aumenta e anche il rendimento diminuisce progressivamente.

Limpegno sociale.

Accanto alle attivit? lavorative ve ne sono altre apparentemente di grande spessore umano e sociale che per?, sommate alle prime, producono risultati analoghi, sono le militanze sociali, politiche o religiose.

Succede a volte, e la cosa potrebbe essere comica se non fosse tragica, che mentre siamo occupati con passione ed impegno a risolvere i problemi e le difficolt? degli altri: coppie con problemi, bambini, anziani, handicappati, svantaggiati, ecc. va alla malora la nostra vita di coppia, trascuriamo i nostri figli, lasciamo soli i vecchi genitori.

Siamo soprattutto occupati a fare, non importa che cosa e dove, limportante e che sia un fare, gratificante e qualificante fuori della propria famiglia, mentre siamo poco o nulla disponibili alla cura, all’ascolto, al dialogo con le persone che sono a noi pi? vicine, con le persone verso le quali dovremmo avere degli obblighi e dei doveri ben precisi.

Altre volte, e ci? avviene sempre pi? frequentemente, nelle ricche e opulente societ? occidentali, sono impegni sicuramente pi? futili o ludici come la cura della propria bellezza: la palestra, la piscina; oppure le cene con gli amici, i giochi, i balli ad occupare pap? e mamma.

Queste ed altre attivit? similari, vengono per? avvertite come molto importanti per la propria vita e per la realizzazione personale. Sono sentite come bisogni imprescindibili del corpo e della mente, quindi non si riesce a rinunciarvi o a limitarle.

I motivi di ci? vanno ricercati nellalienazione di una societ? che continuamente stimola, per motivi economici a vivere senza mai accontentarsi di ci? che si ha e che si ?. E la nostra una societ? basata sui beni di consumo, che spinge a comprare e consumare sempre di pi?, con la vana promessa di raggiungere in questo modo la felicit?. E una societ? che stimola a migliorare il proprio aspetto nella prospettiva e nella speranza di sentirsi meglio. Se sei triste e insoddisfatta ? perch? il tuo naso ? troppo grande, il tuo seno troppo piccolo, i tuoi fianchi troppo larghi; per sentirsi meglio basta mettersi nelle mani di un chirurgo che penser? a stringere, allargare, sostenere, modellare e quindi insieme alla bellezza ti dar? serenit? e gioia. E una societ? che invita al divertimento ed al piacere nella chimera di raggiungere piena soddisfazione personale.

Giacch? le promesse restano solo promesse, gli inviti alla ricerca del benessere, mentre si vive nel malessere, diventano sempre pi? numerosi e si prolungano allinfinito.

Sinnesca allora un circolo vizioso: si ? invitati a superare lo stress del lavoro e della vita quotidiana acquistando di pi? e spendendo di pi? > per spendere di pi? e consumare di pi? sono necessari pi? soldi e pi? lavoro > impegnandosi di pi? nel lavoro aumenta lo stato di malessere e di disagio; si ritorna al punto di partenza in una spirale senza fine.

Conseguenze del defilarsi dell’attivit? educativa

Il defilarsi per motivi pi? o meno importanti dallattivit? educativa e di accudimento comporta inevitabilmente una delega sempre maggiore verso gli altri. Per luomo e quindi per il padre laltro ? la madre, in quanto la donna viene vista come la persona pi? capace di cure e di relazioni con i bambini e pi? efficiente nella gestione della casa. Per la donna laltro, che si dovrebbe impegnare maggiormente ? sicuramente il pap?, in quanto tende a trascorrere pi? tempo nel lavoro e quindi al di fuori della famiglia.

Entrambi i genitori sono per? daccordo almeno su un punto, che ad impegnarsi maggiormente dovrebbe essere la scuola e gli insegnanti, in quanto professionisti delleducazione e quindi pagati per svolgere tale compito! Ma anche i nonni, che non hanno nulla da fare, le baby- sitter, e gli insegnanti di doposcuola, che sono pagati per questo.

A sua volta questi, con il libro di psicologia e pedagogia in mano, si difenderanno dicendo, giustamente, che lattivit? educativa deve svolgersi soprattutto in famiglia e che gli insegnanti hanno un compito di supporto a completamento dellattivit? dei genitori e nel frattempo affidano il bambino con problemi ad uninsegnante di sostegno o all?quipe psicopedagogiche scolastiche, le quali, a loro volta o cercheranno di stimolare la scuola ed i genitori, ad un maggior impegno o affideranno il bambino ad uno specialista per una psicoterapia che cercher? di risolvere i suoi problemi.

Ma intanto il bambino continua a rimanere solo. Solo con i suoi dubbi e le sue perplessit?. Solo con i suoi timori, le sue insicurezze i suoi bisogni non soddisfatti.

Bisogno di una presenza attiva dei genitori

La necessit? in quantit? e qualit? di presenza dei genitori ? insita nella specie, non varia, n? ? sostanzialmente modificabile, se non in tempi lunghissimi, al variare dellambiente o della societ?.

La necessit? di dialogo, di affetto, di comunicazione, di rapporto con le figure genitoriali, di un bambino del duemila, non ?, nelle sue qualit? fondamentali, molto diversa da quella di un coetaneo dellet? della pietra.

Daltra parte, la probabilit? che si creino paure, ansie, insicurezze se questi bisogni fondamentali non sono soddisfatti pienamente, ? sostanzialmente uguale.

E necessario quindi che le persone che si occupano di bambini seguano la fisiologia dello sviluppo, senza mai forzarla o contrastarla. In caso contrario, lo scotto da pagare pu? inizialmente essere soltanto un pi? o meno grave vissuto di disagio, che per?, a lungo andare, pu? avere nella sua vita futura, delle conseguenze invalidanti, come una nevrosi, un disturbo del comportamento sociale o, nei casi pi? gravi, una psicosi. Una risposta incompiuta ai bisogni infantili da parte dei genitori tende a mantenere immodificate nel tempo le richieste affettive del figlio, prolungando una condizione di profonda dipendenza emotiva che ostacola la costruzione di relazioni adulte

[1] L. Smeriglio. Lerrore nelleducazione, Peloritana Editrice, Messina, 1983, p.158-159

[2] G. Campanini, Il bambino nella famiglia: tra gratificazione e disagio, La famiglia, anno XXVII, luglio- agosto 1993, p.28.

[3] Negli Stati Uniti, secondo un rapporto dellUNICEF, il 50% dei bambini bianchi e l 80% dei bambini neri, nati dopo il 1980, trascorrer? parte dellinfanzia in una famiglia con un solo genitore.

[4] H.L. Kaplan B.J. Sadock, Manuale di Psichiatria, 1993, Edises Napoli, p. 331.

[5] Per quanto riguarda il tempo dedicato dalle madri ai figli Giuliana Faini riporta su Madre del Giugno 1996: Preoccupanti a questo proposito i dati relativi al tempo dedicato ai figli: consumare pasti insieme e guardare la televisione sono infatti le attivit? che i genitori condividono pi? spesso con i propri figli. Il blocco temporale dei pasti (mediamente 9 ore alla settimana) ? il pi? consistente, seguito da quello dedicato a giocare con i figli (7ore alla settimana), e a guardare la televisione (5 ore la settimana).

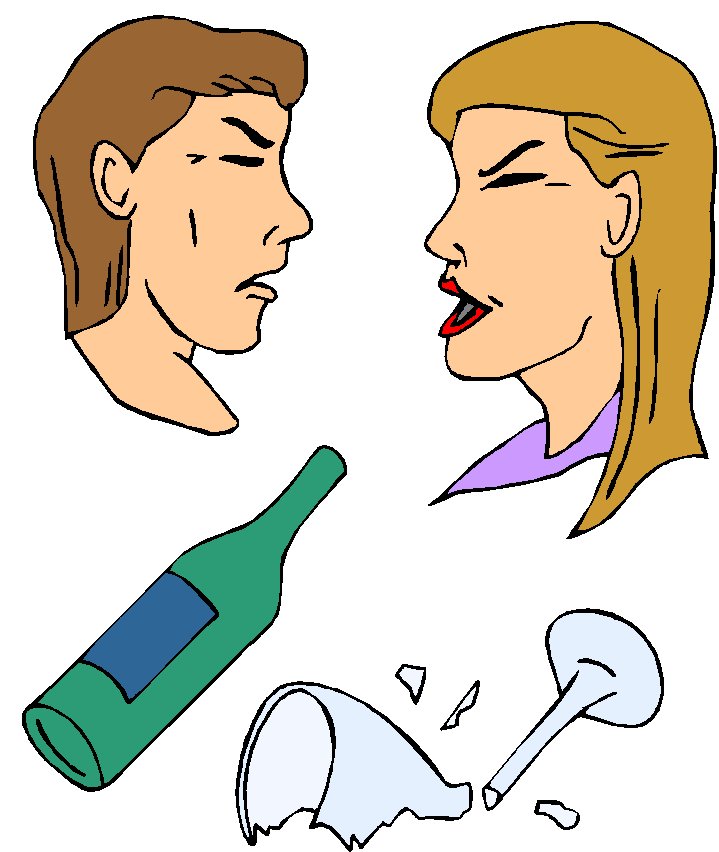

Separazione e divorzio

Una delle cause pi? rilevanti di assenza genitoriale ? data dalla separazione e dal divorzio.

Il numero delle coppie che si separano o divorziano in tutto il mondo occidentale ? in continuo, costante aumento. In Italia lintroduzione nel 1970 dellistituto del divorzio, ha provocato un modo diverso di vedere e di affrontare il matrimonio e le crisi coniugali.

Il legame matrimoniale si ? trasformato, agli occhi e nellanimo di molti, da legame perenne, fonte di sicurezza, solidariet? e impegno, a legame temporaneo da cui ci si pu? sciogliere facilmente e unilateralmente. Naturalmente per fare ci? ? necessario superare il problema educativo dei figli, ma a questo pensano studiosi compiacenti che cercano di dimostrare, arrampicandosi sugli specchi, che i figli dei divorziati non subiscono poi un gran danno dalla rottura del matrimonio o che in ogni modo ? meglio vivere lontani da un genitore che vivere in una famiglia conflittuale.

Per tale motivo il matrimonio viene sempre di pi? visto come un gravoso optional di un rapporto a due, in quanto gravato da minacce, da stress psicologico, economico o legale, pi? che come la realizzazione di un progetto agognato, una meta da raggiungere e vivere serenamente e pienamente, per cui, se nascono dissidi nella vita matrimoniale, non si cerca di affrontarli e risolverli, anche con molto sacrificio del proprio Io, ma si tende a gettare la spugna e quindi a separarsi.

Le leggi che si sono succedute negli anni, le quali, in qualche modo, hanno interessato la coppia e la famiglia, non hanno fatto altro che peggiorare, e di molto, il clima familiare e lintesa tra i coniugi. Tra moglie e marito non mettere il dito. Questo detto popolare dovrebbe valere soprattutto per il legislatore e per la magistratura.

Listituto del divorzio, ad esempio, ha modificato in maniera notevole il concetto di separazione dei coniugi. Questa ? vista non pi? come una pausa di riflessione consentita ai coniugi in difficolt?, per correggere comportamenti ed atteggiamenti pregiudizievoli alla prosecuzione della convivenza, bens? una fase intermedia del rapporto coniugale, spesso compromesso e proiettato verso lo scioglimento definitivo.[1] Cambia la prospettiva stessa della famiglia e del matrimonio, il quale viene inteso non pi? come uno strumento per far crescere nel modo migliore le future generazioni, ma come uno dei tanti modi in cui la coppia pu? vivere e amarsi. Una realt? in cui lindividuo pu? realizzare se stesso e i propri bisogni. Ci? che ci si aspetta dal matrimonio ? il raggiungimento di unelevata felicit? personale, mentre si trascurano gli obblighi nei confronti dei figli e della societ?.

Affidamento dei figli.

Per consuetudine giuridica, i figli sono affidati in Italia alla madre (nel 2002 nell82,7%) Questo affidamento ? legato alluso dellappartamento comune. Recita, infatti, lart. 155 c.c. Labitazione della casa familiare spetta di preferenza e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli Ci? comporta, spesso, un grave disagio e un cocente senso di ingiustizia, per laltro coniuge, costretto a uscire, a volte, dallabitazione che con tanti sacrifici aveva contribuito a creare.

I motivi sono noti: la madre viene vista come la persona pi? idonea a curare, seguire, educare i figli, in quanto viene evidenziato nella femminilit? quel particolare carisma capace di instaurare un miglior dialogo con il bambino e una migliore comprensione e realizzazione dei suoi bisogni. La madre, quindi, in quanto tale, ? giudicata come il coniuge pi? adatto a seguire e educare un bambino, specie nei primi anni della sua vita. Ci?, come vedremo, ? solo in parte vero se si tiene conto delle capacit? nellallevamento e nellaccudimento; invece, per quanto riguarda le regole, le norme e linee educative, lapporto paterno in tutte le et? e specialmente nellet? adolescenziale ? fondamentale. In questo momento per? non ? di questo che vorremmo discutere ma delle conseguenze di queste scelte giuridiche.

Il rischio ? che, da parte della donna, discenda un pensiero consequenziale: Potr? separarmi tranquillamente in quanto il giudice quasi sicuramente mi far? dare un assegno di mantenimento, mi affider? i figli e mi permetter? di continuare a vivere nella casa dove gi? abito, utilizzando tutti i mobili e gli arredi che contiene, senza nulla perdere, se non un ingombrante marito. Questipotetico pensiero c? il rischio che corrisponda spesso alla realt? se lo colleghiamo ad un altro dato statistico, il quale evidenzia il fatto che sono soprattutto le donne a chiedere la separazione ed il divorzio.

Da parte delluomo il discorso potr? essere diverso ma altrettanto distruttivo: La legge riconosce limportanza primaria della donna nelleducazione dei figli, per cui, se mi separo, perder? quasi sicuramente i miei figli, la casa dove abito, i mobili, gli arredi e una parte del reddito che dovr? dare alla mia ex come assegno di mantenimento, in compenso non dovr? pi? occuparmi della salute e delleducazione dei bambini, in quanto sono le donne e le madri che si occupano di queste cose. Io potr? tranquillamente pensare ad un nuovo amore ed a nuovi rapporti affettivi; infatti, nell80% dei casi, luomo riesce a trovare un altro legame e il 21% di loro (dei padri) vede i figli meno di una volta al mese a due anni dalla separazione. E tale percentuale sale con il passare degli anni rompendo dolorosamente i rapporti padre-figli.[2]

Abbiamo cercato di tradurre anche se in modo molto rude e grossolano, ma pensiamo molto vicino alla realt?, il pensiero pi? probabile delluno e dellaltro coniuge, solo per evidenziare come certe prassi giurisprudenziali possono portare a conseguenze sicuramente non volute, ma psicologicamente prevedibili. E per tale motivo che vi sono numerose istanze da parte non solo delle associazioni degli uomini separati, ma anche da parte di associazioni cattoliche, che hanno a cuore il futuro delle famiglie e delle nuove generazioni, affinch? tale prassi cambi sostanzialmente.

Si vuole che in queste tristi situazioni si esaminino con accuratezza le reali possibilit? e capacit? educative delluno e dellaltro coniuge. Soprattutto si tenga conto delle reali necessit? del bambino ad avere non uno ma due genitori educandi, quindi si attui, per quanto possibile, un affidamento congiunto.

Laffidare ad entrambi i genitori la cura e leducazione del bambino cos? come si profila nella nuova legge, sicuramente non risolver? tutti i problemi educativi, in quanto persisteranno molti dei problemi di cui parleremo. In compenso, questo atteggiamento, potrebbe dare ai genitori un segnale ben preciso: i figli hanno dei diritti che travalicano le problematiche, le scelte e i bisogni individuali e personali dei loro genitori. Una nuova formulazione dovrebbe portare, se non altro, ad una maggiore responsabilit? da parte di tutti.

Il padre separato.

Chi ? il padre separato?

Pu? essere un uomo che in solitudine lecca le ferite ricevute nel matrimonio, soprattutto negli ultimi periodi che hanno preceduto la separazione. Periodi questi ritenuti dagli psicologi tra i pi? tesi, stressanti e drammatici che un individuo pu? subire durante tutta la sua vita (nel punteggio degli stress al primo posto vi ? la morte del coniuge, al secondo il divorzio, al terzo la separazione coniugale). Questuomo spesso cerca una rivincita che lo compensi, in qualche modo, della sofferenza subita.

Pu? essere lo sposato, finalmente di nuovo scapolo, che approfitta della sua ritrovata posizione e della nuova condizione di libert? per fare nuove conquiste, trascurando la famiglia dorigine che avverte carica di tensione e aggressivit? verso di lui.

Altre volte ? il padre affettuoso che cerca la continuit? nel rapporto con i figli, che si lega con altri padri in associazioni per rivendicare il diritto alla paternit?, allaffidamento e alleducazione della prole.

In rari casi, per fortuna, potrebbe essere il padre disperato che, pur di non concedere lamore e leducazione dei figli alla moglie, preferisce uccidere questa e togliersi la vita.

Ancora pu? essere lamante che spera in un riavvicinamento della propria compagna. Ascolta e interpreta, a volte in maniera ottimistica, ogni telefonata o sguardo che possa essere interpretato come il rinascere di un sentimento damore, la scintilla di una nuova e ritrovata passione.

Al contrario potr? vestire i panni dellamante deluso che cerca in tutti i modi di vendicare i torti e le angherie subite da parte della sua ex compagna anche mediante luso della violenza.

Pu? essere un uomo che esclude ogni rapporto affettivo con una donna o, al contrario, che cerca in un altro essere femminile ci? che non ha trovato nella prima moglie: una presenza, un affetto, una compagnia, un amore.

La madre separata.

Anche la donna separata pu? vivere molte delle realt? maschili che abbiamo descritto ma, poich? si sente dalla legge economicamente protetta e pi? appagata nel suo ruolo di madre che, a differenza del padre, in giudizio non le viene quasi mai negato, raramente arriva ad atti inconsulti.

Il suo vissuto si caratterizza soprattutto, per un legame pi? stabile e continuativo con i figli che le sono affidati. Legame che per? difficilmente riesce a vivere in maniera serena e produttiva.

Per difficolt? intrinseche al suo essere femminile, senza lapporto di un uomo ha difficolt? ad essere guida serena, equilibrata e lineare per i figli.

In quanto coinvolta anche lei in una spirale fatta daggressivit?, di difese e di sospetti non riesce a garantire loro un minimo di serenit? ed equilibrio.

Bisognosa di un appoggio morale e materiale, ? portata molto spesso ad essere riassorbita nella casa paterna, regredendo di nuovo al ruolo di figlia. Infine, poich? pi? coinvolta nel ruolo di madre, pi? raramente delluomo riesce a trovare con un nuovo compagno un sano e sereno rapporto affettivo.

Difficolt? educative nei separati e divorziati

Il mondo del bambino inizialmente ? limitato alla propria casa e ai propri genitori, per tale motivo ? diverso dal mondo degli adulti che ? ampio, perch? fatto di numerosi e complessi rapporti familiari, amicali, professionali e di mille conoscenze. Compito degli adulti dovrebbe essere pertanto quello di dargli un mondo pacifico anche se non dell’Eden; invece, quando avverte tra loro conflitto, freddezza, aggressivit?, tutto il suo essere ? pervaso, sconvolto e squassato dal conflitto, dall’aggressivit?, dalla tensione; pertanto ogni disturbo della relazione dovrebbe essere curato o con laiuto di persone mature e responsabili o mediante specialisti nella terapia della coppia e della relazione.

Daltra parte, anche quando la separazione ? gi? avvenuta, le conseguenze e le tensioni non diminuiscono di molto. Per tutti questi motivi, nel caso di separazione o di divorzio, ? raro che entrambi i genitori riescano a seguire e curare leducazione e la crescita dei figli in maniera adeguata, a causa della mancanza di stima, affetto, apertura e disponibilit? reciproca e a motivo della perdita dautorevolezza. Inoltre, lo scontro tra i genitori, che spesso si trasforma in guerra aperta, coinvolge anche i figli che sono costretti a schierarsi con luno o con laltro.

In genere questi tenderanno ad allearsi con il genitore al quale sono stati affidati, in quanto ? il genitore pi? vicino, quello che li cura di pi?, ma anche quello che ha tutta la possibilit? di parlare male dellaltro, senza che questultimo possa difendersi.

Lo schierarsi, porta inevitabilmente ad una perdita di stima e quindi di autorevolezza nei confronti del genitore avvertito come colpevole. A sua volta, questultimo, non sentendosi pi? amato e rispettato, tender? a rispondere con altrettanta acredine o con freddezza.

Il rapporto genitori figli, pertanto, si deteriora rapidamente, e molto spesso anche definitivamente.

Da ci? nasce quella lacerazione interna di cui parlano i figli dei separati o divorziati. Lacerazione in quanto, ogni figlio vorrebbe apprezzare e amare entrambi i genitori.

Dalla lacerazione discende il frequente vissuto di colpa.

Non ? raro, come conseguenza di quanto abbiamo detto, il rifiuto del figlio di restare anche per poche ore con il genitore non affidatario, sia per sfuggire al senso di colpa e alla tensione interiore, sia per lacredine reciproca, che spezza rapidamente i legami affettivi preesistenti.

Pi? raramente, specie nel periodo adolescenziale, con la fine della fase edipica, pu? accadere che il genitore accusato, diventi quello con cui il figlio convive. Ci? ? facilitato dallatteggiamento polemico e contestatore caratteristico di questet? e dalla necessit?, da parte del genitore affidatario, dinterventi educativi tendenti a limitare o reprimere i comportamenti e gli atteggiamenti pi? problematici.

Ladolescente tender? allora a manifestare aggressivit?, irritabilit? ed atteggiamento dispettoso ed irrispettoso nei confronti del genitore che si cura di lui e che vorrebbe, anche per questo, tutta la sua solidariet? e comprensione. La risposta di questultimo, a tali accuse ed aggressivit? che ritiene assolutamente illegittime ed ingiuste, scatena spesso altrettanta aggressivit? e rifiuto verso il figlio ritenuto immeritevole di tanti sacrifici.

Manca spesso inoltre, in queste situazioni, un dialogo efficace.

Questo, che dovrebbe essere continuo e spontaneo, ? limitato per il genitore non affidatario alle poche ore settimanali concesse dal giudice, spesso in un clima di sospetto e diffidenza reciproca. Per il genitore affidatario, invece, la difficolt? nasce soprattutto dalla carenza di una figura che laiuti, laccompagni, e lo collabori nellattivit? educativa, ma anche dallessere costretto ad assumere un doppio ruolo, maschile e femminile, di padre e di madre.

Inoltre, per accaparrarsi lamore del figlio conteso, ? frequente la tendenza, in entrambi i coniugi, ad essere pi? permissivi di quanto si sarebbe voluto e si dovrebbe; come conseguenza di ci? si ha, nei figli, una frequente presenza di comportamenti capricciosi ed infantili.

E nota, inoltre, lutilizzazione di questi con lo scopo di aggredire laltro coniuge. Tale aggressivit? e bisogno di vendetta possono durare molti anni: se c? qualcosa di duraturo nella coppia separata o divorziata ? la loro reciproca aggressivit?, capace di durare per tutta la vita. I figli sono spesso utilizzati come arma impropria per minacciare, colpire, sfruttare, assoggettare, difendersi dallex marito o moglie. Nel momento della separazione, frequentemente, ognuno dei coniugi cerca di togliere qualcosa allaltro, di ferire, sminuire e far del male allaltro. Da ci? la frase abusata, ma vera, che i genitori separati litigano a colpi di bambino, cio? utilizzano il bambino per farsi del male.

Le minacce sono spesso del tipo: Se non mi dai pi? soldi non ti faccio vedere i figli. Se mi chiedi troppo, ti tolgo il figlio pi? amato ecc.. I minori spesso avvertono di essere usati come arma o mezzo di scambio e ricatto per cui la stima nei confronti dei genitori, intesi come adulti responsabili, forti, equilibrati, fonte di sicurezza, serenit? e amore, non pu? che risultare gravemente compromessa.

Il coinvolgimento dei parenti e degli amici, nei casi di separazione o di divorzio, ? frequente. Anche loro, vuoi spontaneamente, vuoi perch? trascinati nella contesa, si sentono moralmente costretti a schierarsi, dividendosi per luno o laltro fronte. Con ci?, alimentando e accentuando gli elementi di rottura ed inimicizia, privando cos?, sia luno che laltro coniuge, dellapporto amicale.

Ricco poi di complesse problematiche interiori ?, per i figli, laccettare la presenza di unaltra persona accanto al proprio padre o alla madre.

E molto facile, infatti, che la solitudine, il bisogno di dialogo, di affetto e di una vita sessuale normale, spinga alla ricerca di un nuovo partner. Ci? disturba notevolmente limmagine che ogni figlio tende a farsi dei propri genitori e della propria famiglia. Il genitore per i figli ? circondato da un alone di seriet? e purezza particolare. Un padre non si fidanza: lo ha gi? fatto una volta con la mamma e basta. Non corteggia, non sinnamora, non ha rapporti sessuali, non si sposa con altre donne. Per il figlio queste realt? possono solo riguardare il passato, ma non il presente. Nel suo immaginario i rapporti sessuali sono accettati gi? con molta difficolt? solo nei confronti della propria madre o padre, con estranei sono visti e giudicati come una cosa impudica e sconcia.

Tra laltro, oggi, vi ? la tendenza, da parte di genitori sempre pi? infantili, di far partecipare i figli delle proprie esperienze amorose. Per cui, mentre prima lamante era presentato come un amico, fino a pochi mesi prima del matrimonio, oggi i figli sono costretti a partecipare a tutta la vita amorosa e sessuale dei genitori. Da ci? un accentuarsi del disagio interiore e del giudizio negativo verso di loro e gli adulti in genere.[3]

Anche in questo caso si prospetta, come risolutore del problema, ladattamento. Si dice: I figli, come i coniugi, si devono adattare alla nuova situazione. Ma a quale prezzo? Vale, anche in questo caso ci? che abbiamo detto prima sulladattamento.

Con il nuovo matrimonio o convivenza vi ? linserimento di nuove figure che si pongono come paterne o materne.

Se si tengono in giusto conto le caratteristiche cos? particolari di unicit?, globalit?, indissolubilit? del rapporto genitore – figlio, si comprender? bene come linserimento di figure che dovrebbero aggiungersi o sostituire quelle che lui conosce e che si sono profondamente radicate nel suo animo, sia traumatico e fonte di conflittualit? interiore notevole. Spesso questinserimento porta a dei giudizi severi da parte dei figli: Perch? lo ha fatto, forse io non gli/le bastavo?

Il nuovo compagno difficilmente sar? accettato pienamente e quindi non potr? avere, nei confronti dei figli non propri, quella dignit?, quellautorit? e responsabilit? che sono appannaggio del vero genitore.

Se poi, come spesso avviene, con il nuovo matrimonio si aggiungono anche altri figli di precedenti unioni, le dinamiche relazionali si complicano ulteriormente. Questi, infatti, sono portatori non solo di un diverso patrimonio genetico e un diverso cognome, ma anche di diverse esperienze educative. Portano, nella nuova famiglia, tutta una rete di dinamiche affettive e relazionali che ? difficile gestire in maniera corretta. I rapporti tra fratelli sono molto conflittuali per loro natura. Questa conflittualit? non pu? che aumentare nelle famiglie cos? dette allargate o multiple, giacch? le diverse appartenenze dei fratellastri accentuano le gelosie, le invidie, le rivalit?.

Diminuisce quindi il senso di appartenenza familiare e il grado di sicurezza ed integrit? nei confronti del mondo esterno.

Si sono paragonate questo tipo di famiglie alle parentele spirituali dei padrini e delle madrine o alle famiglie patriarcali. Nulla di meno vero di questo. Le famiglie patriarcali avevano dei saldi e inequivocabili legami di stile educativo e di sangue, che le tenevano unite attorno allanziano patriarca, cosa che manca completamente in questo tipo di unioni, nelle quali lelemento disgregante ? prevalente ed i genitori non solo non hanno il carisma del patriarca, ma somigliano piuttosto a dei giovani naufraghi in cerca di una tavola su cui aggrapparsi. N? si possono paragonare alle parentele spirituali date dalle madrine e dai padrini, poich? queste nascono da scelte, operate dai genitori, di persone che simpegnano a restare vicini ai minori nei loro bisogni spirituali. Quindi sono persone di aiuto e supporto ad una famiglia chiaramente definita e stabile nella sua composizione.

Molto spesso i conflitti si evidenziano gi? prima che si sia formato un nuovo vincolo. Alcuni figli lottano per restare con i nonni o altri parenti. Altri preferiscono defilarsi dalla nuova situazione vivendo da soli, piuttosto che con il nuovo patrigno o matrigna o con gli altri fratellastri. Il nuovo venuto, ed i suoi parenti, sono visti come figure minacciose pronte a sottrarre loro il vero genitore o come ladri desiderosi di rubare loro il suo affetto.

In molti casi il nuovo fidanzato o la nuova fidanzata, i loro figli ed i loro parenti sono vissuti come persone che sconvolgeranno un equilibrio interiore che con tanta fatica erano riusciti ad conquistare.

Altri figli infine, pur rimanendo in apparenza nel nuovo nucleo familiare cercano e trovano allesterno, nel branco, negli amici, nei coetanei o in qualche altro adulto, quella serenit?, continuit? e stabilit? che ogni minore desidera ardentemente.

La presenza nella stessa casa di persone che non presentano lo stesso patrimonio genetico, nuovi genitori, fratellastri, sorellastre, fa aumentare il rischio di promiscuit?, violenze sessuali ed incesto, allinterno della famiglia.

I figli dei separati e dei divorziati, in ogni caso, sono costretti a farsi carico di responsabilit? eccessive e sproporzionate, spesso non gestibili in maniera efficace e serena. Ci? in quanto, il genitore che ? rimasto solo a dover affrontare i mille nuovi problemi di sopravvivenza e per giunta in un clima di conflittualit?, facilmente avverte il bisogno dappoggiarsi allaffetto e al consiglio del figlio per far fronte ad un futuro incerto ed oscuro; tender?, allora a trattare il figlio come se fosse un sostituto dellex coniuge. Ci? spinge il minore ad assumere il ruolo di capofamiglia e di confidente dei problemi economici o sentimentali del genitore.[4]

Daltra parte il figlio, venendo a contatto con linfelicit? genitoriale, ? obbligato a diventare precocemente adulto per sostenere e rassicurare il proprio genitore bambino.

Questi avvenimenti segnano per sempre in modo negativo lo stato psichico dei minori.

Conseguenze psicologiche.

Pi? aumenta il numero delle persone con immaturit?, o con disturbi psichici, pi? si deteriora il tessuto sociale attuale, mentre viene compromesso il futuro stesso della societ?.

Le conseguenze psicologiche di quanto abbiamo detto possono essere, nei minori di famiglie separate o divorziate, molto gravi e numerose. L. Cian evidenzia: la presenza di carenze affettive, la mancanza di equilibrio e di formazione di una identit? personale stabile (la cosa sembra pi? grave se vi ? differenza di sesso fra il genitore affidatario ed il bambino), sensibili deficit cognitivi nellapprendimento, minore efficacia nellinteriorizzazione dei modelli normativi, solitudine, depressione, difficolt? a mettersi in relazione, pi? elevato rischio di comportamenti devianti, maturazione precoce in qualche modo forzata (specie se il genitore affidatario ? molto assente dal nucleo familiare).[5]

Lo stesso autore evidenzia che a scuola gli insegnanti constatano in questi bambini di genitori separati tristezza, depressione, condotte asociali o antisociali, pigrizia e mancanza dimpegno, fenomeni dautocolpevolizzazione rispetto alla separazione dei genitori.[6]

Altri autori evidenziano: ansia per il futuro, solitudine, confusione, depressione, aggressivit?, disturbi dellapprendimento e del comportamento, senso di perdita e del lutto. Pi? grave quando vi ? un figlio unico che quando vi sono pi? fratelli e sorelle.[7]

Per un bambino ? inconcepibile vivere separato dalla propria famiglia, poich? in quellambiente trova le radici del suo esistere, il significato della sua appartenenza, il senso del divenire persona adulta.[8]

Ci? evidentemente aggrava, in maniera esponenziale, le problematiche della comunit? in quanto pi? aumenta il numero delle persone con immaturit?, o con disturbi psichici, pi? si deteriora il tessuto sociale attuale, mentre viene compromesso il futuro stesso della societ?.

Nel caso delladolescente ? facile che tenda a cercare al di fuori della famiglia e dellambiente di vita, quella serenit?, quelle attenzioni, quella gioia di cui ? stato privato, purtroppo, a volte, affidandosi ad altri giovani o adulti che non solo non sono in grado di dare un aiuto efficace, ma tendono a proporre comportamenti e stili di vita gravemente a rischio.

Si ? cercato di quantificare il rischio corso dai figli di genitori separati, il cui padre ? assente sul piano educativo e si ? visto che ? triplo il rischio di difficolt? scolastiche e nella socializzazione; doppio il rischio per quanto riguarda il subire violenze, abusi, luso di droghe, di fumo e dalcool.

Tratto da “L’educazione negata” di Emidio Tribulato. Per richiedere questo libro clicca qui.

[1] S. Arena, La famiglia in tribunale, Giuffr? editore, 1998, p.3.

[2] M. Blangiardo, Essere genitore quando ?, Famiglia oggi, AnnoXXVI, 3, marzo 2003, p.25.

[3] P. Lombardo, Educare ai valori, Edizioni Vita Nuova, 1997, p. 97.

[4] P. Lombardo, Crescere per educare, Edizioni dellaurora, 1994, p. 94-95.

[5] L. Cian, Educhiamo i giovani doggi come Don Bosco, Editrice ELLE DI CI Torino, 1989, p. 127

[6] L. Cian, idem.

[7] P. Lombardo, Educare ai valori, Edizioni Vita Nuova, 1997, p. 99

[8] P. Lombardo, Educare ai valori, Edizioni Vita Nuova, 1997, p. 89.

No Comments